槍ヶ岳(百名山61座登頂) [日本百名山]

登山者憧れの山、「いつかは槍ヶ岳」と合言葉のように呟かれる山、その槍ヶ岳に遂に挑戦することになった。個人的には最長歩行距離、最高標高差、さらに国内最高地点へのチャレンジでもある。私は太股の痙攣(ピキキ現象)、膝の痛み、高山病という三大ハンディを有しており、そもそも登山が向いていない体質だ。加えて、もう還暦を迎えた。その私が槍ヶ岳に挑戦することになったのは、それを一日遅らせるとそれだけ不利になるだろうという切迫感からだ。

最近、単独行が多いが、槍ヶ岳は会社時代の友人と二人で行くことにした。この友人は、もうベテランの域に達しており、パートナーとしては大変心強い。しかも、彼は松本にアパートを借りているので、前泊、後泊を彼の家でさせてもらった。前回、下山後、一挙に帰るのは体力的に厳しかったこともあったので後泊させてもらうことは有り難い。

さて、登山ルートであるが、一日目は上高地バスターミナルからインし、槍沢コースで槍沢ロッジにて一泊。そして、二日目に槍ヶ岳山荘にて荷物を置き、槍ヶ岳にチャレンジ。その後、槍ヶ岳山荘にて泊まり、三日目は飛騨沢コースを下り、新穂高温泉にてアウトというものにした。そのため、友人の車と私の車とをそれぞれ出し、まずは友人の車を新穂高温泉の無料駐車場に駐め、私の車で二人であかんだな駐車場まで移動。私の車はあかんだな駐車場にて駐車し、そこからバスで上高地バスターミナルにまで移動した。あかんだな駐車場は8時20分発のバスに乗ることができ、8時50分に上高地バスターミナルに到着する。

登山開始は9時ちょうど。すぐ河童橋に着く。穂高の山々の展望が素晴らしい。そこからは、梓川に沿って気持ちのよいカラマツ林の中を歩いて行く。明神を通過するのは9時50分。梓川の灰色がかったエメラルド・グリーンの色が美しい。そして、徳沢に到着するのが11時。ここのミチクサ食堂で、昼食を取る。私が注文したのは、窯焼きのピザ。取り立てて美味しくはないが、大自然の中なので、その見えないスパイスで美味しく感じられるので、お店的には得である。

<河童橋の美しい景色を見ながら登山をスタートする>

<いきなり美しい森の中を歩いて行く>

<登山道は梓川に沿って設けられていて、気持ちがよい>

<ミチクサ食堂>

<ミチクサ食堂で注文したピザ>

さて、45分ぐらい休憩した後、また歩を進める。横尾山荘に到着したのは12時25分。ここはそのままスルーする。横尾まではほぼ平らな散歩道のようであったが、徐々に山道っぽくなってくる。槍ヶ岳が初めてその姿を現す槍見河原に到着したのは13時20分。そこから15分ぐらい歩くと一ノ沢に架かる木橋がある。この橋の麓でちょっと休憩をする。ここからは登りもだんだん増してくる。槍沢ロッジに到着したのは14時20分。一日目は登山道は極めて歩きやすく、ほどよい疲労感が溜まるぐらいであった。槍沢ロッジはなんと入浴ができる。15時から数時間だけだが、この入浴ができるというのは本当に有り難い。石鹸やシャンプーは使えないが、それでも疲れた筋肉をほぐすことができる。入浴後、夕食までに生ビールを飲む。生ビールは1000円と高額だが、溜まらなく美味い。生きていることが嬉しくなるような時間だ。夕食は17時からである。この宿はヘリコプターで物資が運ばれるので、夕食も豪華だ。唐揚げ、豆腐ハンバーグ、キャベツレタス、さつまいも、きんぴらゴボウ、ほうれん草と栄養のバランスも取れている。

<横尾山荘>

<槍見河原から槍ヶ岳を望む>

<谷に流れ込む瀬が登山者の目を楽しませる>

<一ノ沢>

<槍沢ロッジ>

<槍沢ロッジは清潔感のある山小屋。入浴もできるし、充電もできる>

<槍沢ロッジでの夕食>

この日は夕食を取ったらすぐ18時ぐらいに寝る。さて、ここで3時ぐらいに起きられればいいのだが、起きたら0時ちょっと過ぎであった。これはロッジが暑すぎたからである。流石に早すぎるので、ふとんの中でもんもんと過ごす。3時ぐらいになると、さすがに人々が動き始め、4時頃には床を出る。パッキングを終えて5時の朝食後、5時30分に出発する。ちなみに朝食も塩鮭や海苔などもあって豪華であった。槍沢ロッジも既に標高が1820メートルあるのだが、これから槍ヶ岳山頂の3180メートルを目指さなくてはならない。これはなかなかの標高差だ。ということでゆっくりと登っていく。しばらく歩くとババ平というテント場に着く。ここらへんはずっと槍沢沿いに深い谷を登っていく。水俣乗越は6時40分。天狗原分岐は7時30分頃。この頃になると、随分と下山する登山者と道を譲り、譲られで登っていくことになる。インバウンドの登山者も多いが、台湾から来たと思しき中年の女性カップルがいきなり登っている私にリュックでぶつかってきた。思わず「痛い!」と言うと、後続の仲間の女性が私を睨んできた。どうも「登り優先」という認識を持っていないようだ。台湾の若い男性はそこらへんがしっかりと対応できているので、まあ、例外的なケースなのかもしれないが、不快な思いをする。

<ババ平や槍沢ロッジから30分ぐらい歩いたところにある>

ジグザグのレキの坂道が続くが、それほど厳しくはない。ゆっくりと一歩一歩、確かめるように高度を上げていく。9時頃には目の前に槍ヶ岳が屹立するのが望め、登ろうという意思を強化させてくれる。坊主の岩には9時20分頃に到着。ちょっと休憩をして、山荘までの厳しい坂道を上がっていく。槍ヶ岳山荘に着いたのは11時10分。槍ヶ岳はもう目前に聳え立っている。この山荘からは、もう絶景をみることができる。

<ジグザグのレキ道を登っていく>

<槍ヶ岳が姿を現すと、スタミナ・ドリンクを飲んだように元気が出てくる>

<とはいえ、最後の小一時間は標高も高いこともあり相当、厳しい>

さて、いつもは1000メートルを登ると太股の筋肉が痙攣するのがほぼ習慣となっているのだが、今回はまったくピキキの「ピ」の字もないように上手く登っていくことができた。昨日、ロッジで入浴して筋肉をしっかりと解せたからかもしれない。

山荘に荷物を置き、昼食を取り(レトルトのカレーライス)、軽装になって山頂を目指す。カメラも持って行くのを止めて、携帯のカメラで撮るようにする。山荘から山頂までは98メートル。これはほぼ垂直という感じで、はしごと鎖場を登っていく。ただ、個人的にははしごと鎖場はむしろ楽で、それらがない時に、しっかりとどこに足場とするのかを判断する方が難しかった。見るからに登山経験が浅い若者のグループが先に登っていたのでやたら時間がかかった。これは、山頂の面積が狭いので頂上にいられる人の数が限られているからだ。しかし、天気がよいので、待っているのはそれほど苦痛ではなく、寒くもなかった。とはいえ、天気が悪かったら、このはしご待ちなどは厳しいだろう。さて、山頂には山荘を発って30分ほどで到着。その展望は素晴らしいに尽きる。ただ、携帯カメラは画面が暗すぎて、操作をすることができず、頂上の写真は友人の携帯カメラで撮影してもらった。

<槍ヶ岳山荘>

<槍ヶ岳山荘から常念岳を望む>

<岩にへばりついているように山頂を目指す登山者達>

<山頂での記念写真>

下りも前述した若者グループがぐずぐずしているので時間はかかった。まあ、しかし、他人のことはいえないが、登山経験が浅くて槍ヶ岳に来るのは無謀だと思う。今日のように天気がよければそれほど危険ではないかもしれないが、ちょっとでも条件が悪かったら結構、危ないと思う。

さて、山荘に戻ったのは13時30分頃であった。夕食は17時ということもあり、どっと疲れも出てきたので一眠りをしてしまった。これがいけなかった。というのは、起きたら頭痛がしたからだ。これは高山病か?と心配になる。どうも、高度に慣れないうちに寝てしまうのは高山病になるから、してはいけないことのようだ。そうでなくても高山病になりやすい質なのに愚かである。しかし、深呼吸をゆっくりと何回かしたら徐々に治ってきた。友人が麦酒でも呑もうか、と言ってちょっと躊躇したが、どうもおしゃべりは高山病にはいいらしいので、ゆっくりと生ビールを飲むことにする。これは結果的に大丈夫であった。そして、夕食を食べて、ちょっと談話室で時間を潰し20時頃に就寝する。とはいえ、この日も1時前に起きてしまった。なんか睡眠のリズムが今ひとつになっている。

4時頃に起床し、パッキングをして、明るくなってきた4時30分頃から日の出を見ようと外にでる。見事な朝焼けであるが、どうも槍ヶ岳が邪魔になってアングル的に日の出は見られないようだ。そばで立っているオジさんにそれを確認すると、「そればかりはしょうがない」と言われる。それで、山荘に戻ったのだが、実際は見られたようだ。こういう適当なことを言う輩には気をつけないといけない、ということを還暦になって再認識する。5時からは朝食。この山荘もヘリコプターで物資を運ぶだけあって贅沢だ。オクラ、焼き魚、ソーセージ、きんぴらゴボウ、卵焼き、お新香がつく。ここはご飯だけでなく、お味噌汁がお代わり自由なところが嬉しい。

<徐々に明るくなってくる空に映える槍ヶ岳>

5時40分には出発する。下りは飛騨沢コースを選んだ。常念岳や乗鞍、笠ヶ岳といった近場の山だけでなく、八ヶ岳や富士山までもを展望することができる。素晴らしい天気の中、標高を下げていく。キャンプ場の中を歩いて、少し行くと大喰岳と槍ヶ岳の鞍部にある飛騨乗越に着く。ここからは、レキの急坂をジグザグに下りていく。笠ヶ岳、さらには黒部五郎岳、白山を展望するという絶景の中をゆっくりと膝を痛めないように気をつけて下りていく。千丈沢乗越との分岐点は7時に通過する。そして、しばらく行くと飛騨沢が右手を流れ始める。その後は、樹林帯に入る。この樹林帯はずっと新穂高温泉まで続いていく。樹林帯の中は日影であり、その点ではとても有り難いが、展望も得られず、ひたすら歩いて行かなくてはならない。まあまあ、退屈である。とはいえ、集中を切らすと浮き石とかを踏んだり、濡れた岩で滑ったりするので油断はできない。

<槍ヶ岳山荘からは富士山をも展望できた>

<山荘からの笠ヶ岳の雄姿>

<飛騨乗越から八ヶ岳を望む>

<飛騨沢コースは途中から樹林帯をひたする歩くことになる>

槍平に到着したのは9時ちょうど。ここでゆっくりと休む。槍平小屋ではコーヒー・バッグではあるがコーヒーを呑めたりするのは嬉しい。ここの標高は1990メートル。1000メートルは下りたが、さらに900メートルは下りなくてはならない。うーむ、なかなか厳しい。

<槍平山荘>

とはいえ、結果的に槍平小屋から新穂高温泉までの下りはそれほど厳しいと感じるものではなかった。ただ、疲労から踏ん張りが効かなくなっているので、その点だけが辛かった。時折、沢を越える時は気をつけないといけないが、それ以外は敢えて危険箇所はなかった。そして13時には穂高平小屋に到着する。ここで中華麺を食べる。中華麺は本当、チャーシューとメンマと葱という非常にシンプルなものだが、炭水化物を欲している身体には嬉しい。穂高平小屋からは近道があったが、あまり管理がされていないということと、5分ぐらいしか短縮できないということで、遠回りではあるが林道を歩いて戻る。新穂高温泉に到着したのは13時30分頃であった。新穂高温泉に置いてあった友人の自動車に同乗し、そのままあかんだな駐車場に行く。そこで自分の自動車を拾い、松本へ。槍ヶ岳に登頂し、無事に下山できた満足感が身体を包む。登山の醍醐味である。

<幾つかの沢を越えて、新穂高温泉に向かう>

<穂高平小屋での中華麺>

さて、飛騨沢コースであるが、メリットとしては、槍沢コースに比べると標高差はあるが、距離は短い。また、バスに乗らずに自家用車のあるところまでそのまま下りることができるといった利点がある。加えて、槍沢コースに比べると登山者が圧倒的に少ない。これは、自分のペースで歩けるということだ。一方、デメリットとしては、槍沢コースに比べると圧倒的に歩きにくい。熊笹などの沿道の草木はある程度、手入れはされているが、それでもしょっちゅう身体に当たり、気になる。さらに景色は槍沢コースの方が圧倒的に優れている。水場も多く、歩いて楽しいのは圧倒的に槍沢コースの方だ。槍沢コースはしょっちゅう山小屋が出てくるのも嬉しい。ということで、特に登りは槍沢コースを行くのをお勧めする。ただ、下りは自家用車の駐車場に時間を気にしないでアプローチできるなど、状況に応じては選択肢に入れてもいいかもしれない。あと、登山ピーク時は槍沢コースの混み具合は相当、ストレスになるかもしれないので、こちらを選択肢に入れておいてもいいであろう。

<槍沢コース>

登山道整備度 ★★★★★ 素晴らしく歩きやすい。

岩場度 ★★★☆☆ 山荘直前ではなかなかの岩場を登らせられる。あと、槍ヶ岳山荘から槍ヶ岳は岩場度は100%。

登山道ぬかるみ度 ☆☆☆☆☆ まったくないと言ってよい。

登山道笹度 ☆☆☆☆☆ まったくない

虫うっとうしい度 ★★☆☆☆ 多少、虫はいる。

展望度 ★★★★★ 天気にもよるだろうが、素晴らしい展望が得られた。

駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場へのアクセスは素晴らしい・・・あかんだな駐車場。ただ、そこからバスに乗って上高地バスターミナルにまで移動しなくてはならない)

トイレ充実度 ★★★★★ (コース沿いに多くの山荘、テント場があり、トイレには困らない)

下山後の温泉充実度 N/A (このコースでは下山しなかった)

安全度 ★★★★☆ 登山道は非常に安全で怪我をするようなところはないが、登山客が多く、またマナーをあまり理解していない素人登山者が外国人を含めて多いので、その点は問題。

<飛騨沢コース>

登山道整備度 ★★★☆☆ 登山道は整備されているが、多少、歩きにくいところが数カ所散見される。

岩場度 ★★★★☆ 下山直後はなかなかの岩場を下らせられる。

登山道ぬかるみ度 ★☆☆☆☆ 樹林帯に入った後、多少ある。

登山道笹度 ★★★☆☆ 樹林帯に入った後は、熊笹が結構、生えており歩きにくい箇所が数カ所ある。

虫うっとうしい度 ★★★☆☆ 樹林帯に入った後は、虫が多少、鬱陶しい。虫除けスプレーを使った。

展望度 ★★★☆☆ 樹林帯に入るまでは素晴らしいが、樹林帯に入ると、展望はあまり得られなくなる。

駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場へのアクセスは文句なし。ただ、駐車場から登山口までは結構、距離がある)

トイレ充実度 ★★★☆☆ (コース沿いに幾つかの山荘、テント場があり、これらでトイレを使えるが、そうでないところは多少、困るかもしれない)

下山後の温泉充実度 ★★★★☆ (新穂高温泉の温泉は相当、いいのではと個人的には考えている)

安全度 ★★★☆☆ 危険箇所は特にはないが、浮き石、濡石などで足を掬われる可能性がある。

最近、単独行が多いが、槍ヶ岳は会社時代の友人と二人で行くことにした。この友人は、もうベテランの域に達しており、パートナーとしては大変心強い。しかも、彼は松本にアパートを借りているので、前泊、後泊を彼の家でさせてもらった。前回、下山後、一挙に帰るのは体力的に厳しかったこともあったので後泊させてもらうことは有り難い。

さて、登山ルートであるが、一日目は上高地バスターミナルからインし、槍沢コースで槍沢ロッジにて一泊。そして、二日目に槍ヶ岳山荘にて荷物を置き、槍ヶ岳にチャレンジ。その後、槍ヶ岳山荘にて泊まり、三日目は飛騨沢コースを下り、新穂高温泉にてアウトというものにした。そのため、友人の車と私の車とをそれぞれ出し、まずは友人の車を新穂高温泉の無料駐車場に駐め、私の車で二人であかんだな駐車場まで移動。私の車はあかんだな駐車場にて駐車し、そこからバスで上高地バスターミナルにまで移動した。あかんだな駐車場は8時20分発のバスに乗ることができ、8時50分に上高地バスターミナルに到着する。

登山開始は9時ちょうど。すぐ河童橋に着く。穂高の山々の展望が素晴らしい。そこからは、梓川に沿って気持ちのよいカラマツ林の中を歩いて行く。明神を通過するのは9時50分。梓川の灰色がかったエメラルド・グリーンの色が美しい。そして、徳沢に到着するのが11時。ここのミチクサ食堂で、昼食を取る。私が注文したのは、窯焼きのピザ。取り立てて美味しくはないが、大自然の中なので、その見えないスパイスで美味しく感じられるので、お店的には得である。

<河童橋の美しい景色を見ながら登山をスタートする>

<いきなり美しい森の中を歩いて行く>

<登山道は梓川に沿って設けられていて、気持ちがよい>

<ミチクサ食堂>

<ミチクサ食堂で注文したピザ>

さて、45分ぐらい休憩した後、また歩を進める。横尾山荘に到着したのは12時25分。ここはそのままスルーする。横尾まではほぼ平らな散歩道のようであったが、徐々に山道っぽくなってくる。槍ヶ岳が初めてその姿を現す槍見河原に到着したのは13時20分。そこから15分ぐらい歩くと一ノ沢に架かる木橋がある。この橋の麓でちょっと休憩をする。ここからは登りもだんだん増してくる。槍沢ロッジに到着したのは14時20分。一日目は登山道は極めて歩きやすく、ほどよい疲労感が溜まるぐらいであった。槍沢ロッジはなんと入浴ができる。15時から数時間だけだが、この入浴ができるというのは本当に有り難い。石鹸やシャンプーは使えないが、それでも疲れた筋肉をほぐすことができる。入浴後、夕食までに生ビールを飲む。生ビールは1000円と高額だが、溜まらなく美味い。生きていることが嬉しくなるような時間だ。夕食は17時からである。この宿はヘリコプターで物資が運ばれるので、夕食も豪華だ。唐揚げ、豆腐ハンバーグ、キャベツレタス、さつまいも、きんぴらゴボウ、ほうれん草と栄養のバランスも取れている。

<横尾山荘>

<槍見河原から槍ヶ岳を望む>

<谷に流れ込む瀬が登山者の目を楽しませる>

<一ノ沢>

<槍沢ロッジ>

<槍沢ロッジは清潔感のある山小屋。入浴もできるし、充電もできる>

<槍沢ロッジでの夕食>

この日は夕食を取ったらすぐ18時ぐらいに寝る。さて、ここで3時ぐらいに起きられればいいのだが、起きたら0時ちょっと過ぎであった。これはロッジが暑すぎたからである。流石に早すぎるので、ふとんの中でもんもんと過ごす。3時ぐらいになると、さすがに人々が動き始め、4時頃には床を出る。パッキングを終えて5時の朝食後、5時30分に出発する。ちなみに朝食も塩鮭や海苔などもあって豪華であった。槍沢ロッジも既に標高が1820メートルあるのだが、これから槍ヶ岳山頂の3180メートルを目指さなくてはならない。これはなかなかの標高差だ。ということでゆっくりと登っていく。しばらく歩くとババ平というテント場に着く。ここらへんはずっと槍沢沿いに深い谷を登っていく。水俣乗越は6時40分。天狗原分岐は7時30分頃。この頃になると、随分と下山する登山者と道を譲り、譲られで登っていくことになる。インバウンドの登山者も多いが、台湾から来たと思しき中年の女性カップルがいきなり登っている私にリュックでぶつかってきた。思わず「痛い!」と言うと、後続の仲間の女性が私を睨んできた。どうも「登り優先」という認識を持っていないようだ。台湾の若い男性はそこらへんがしっかりと対応できているので、まあ、例外的なケースなのかもしれないが、不快な思いをする。

<ババ平や槍沢ロッジから30分ぐらい歩いたところにある>

ジグザグのレキの坂道が続くが、それほど厳しくはない。ゆっくりと一歩一歩、確かめるように高度を上げていく。9時頃には目の前に槍ヶ岳が屹立するのが望め、登ろうという意思を強化させてくれる。坊主の岩には9時20分頃に到着。ちょっと休憩をして、山荘までの厳しい坂道を上がっていく。槍ヶ岳山荘に着いたのは11時10分。槍ヶ岳はもう目前に聳え立っている。この山荘からは、もう絶景をみることができる。

<ジグザグのレキ道を登っていく>

<槍ヶ岳が姿を現すと、スタミナ・ドリンクを飲んだように元気が出てくる>

<とはいえ、最後の小一時間は標高も高いこともあり相当、厳しい>

さて、いつもは1000メートルを登ると太股の筋肉が痙攣するのがほぼ習慣となっているのだが、今回はまったくピキキの「ピ」の字もないように上手く登っていくことができた。昨日、ロッジで入浴して筋肉をしっかりと解せたからかもしれない。

山荘に荷物を置き、昼食を取り(レトルトのカレーライス)、軽装になって山頂を目指す。カメラも持って行くのを止めて、携帯のカメラで撮るようにする。山荘から山頂までは98メートル。これはほぼ垂直という感じで、はしごと鎖場を登っていく。ただ、個人的にははしごと鎖場はむしろ楽で、それらがない時に、しっかりとどこに足場とするのかを判断する方が難しかった。見るからに登山経験が浅い若者のグループが先に登っていたのでやたら時間がかかった。これは、山頂の面積が狭いので頂上にいられる人の数が限られているからだ。しかし、天気がよいので、待っているのはそれほど苦痛ではなく、寒くもなかった。とはいえ、天気が悪かったら、このはしご待ちなどは厳しいだろう。さて、山頂には山荘を発って30分ほどで到着。その展望は素晴らしいに尽きる。ただ、携帯カメラは画面が暗すぎて、操作をすることができず、頂上の写真は友人の携帯カメラで撮影してもらった。

<槍ヶ岳山荘>

<槍ヶ岳山荘から常念岳を望む>

<岩にへばりついているように山頂を目指す登山者達>

<山頂での記念写真>

下りも前述した若者グループがぐずぐずしているので時間はかかった。まあ、しかし、他人のことはいえないが、登山経験が浅くて槍ヶ岳に来るのは無謀だと思う。今日のように天気がよければそれほど危険ではないかもしれないが、ちょっとでも条件が悪かったら結構、危ないと思う。

さて、山荘に戻ったのは13時30分頃であった。夕食は17時ということもあり、どっと疲れも出てきたので一眠りをしてしまった。これがいけなかった。というのは、起きたら頭痛がしたからだ。これは高山病か?と心配になる。どうも、高度に慣れないうちに寝てしまうのは高山病になるから、してはいけないことのようだ。そうでなくても高山病になりやすい質なのに愚かである。しかし、深呼吸をゆっくりと何回かしたら徐々に治ってきた。友人が麦酒でも呑もうか、と言ってちょっと躊躇したが、どうもおしゃべりは高山病にはいいらしいので、ゆっくりと生ビールを飲むことにする。これは結果的に大丈夫であった。そして、夕食を食べて、ちょっと談話室で時間を潰し20時頃に就寝する。とはいえ、この日も1時前に起きてしまった。なんか睡眠のリズムが今ひとつになっている。

4時頃に起床し、パッキングをして、明るくなってきた4時30分頃から日の出を見ようと外にでる。見事な朝焼けであるが、どうも槍ヶ岳が邪魔になってアングル的に日の出は見られないようだ。そばで立っているオジさんにそれを確認すると、「そればかりはしょうがない」と言われる。それで、山荘に戻ったのだが、実際は見られたようだ。こういう適当なことを言う輩には気をつけないといけない、ということを還暦になって再認識する。5時からは朝食。この山荘もヘリコプターで物資を運ぶだけあって贅沢だ。オクラ、焼き魚、ソーセージ、きんぴらゴボウ、卵焼き、お新香がつく。ここはご飯だけでなく、お味噌汁がお代わり自由なところが嬉しい。

<徐々に明るくなってくる空に映える槍ヶ岳>

5時40分には出発する。下りは飛騨沢コースを選んだ。常念岳や乗鞍、笠ヶ岳といった近場の山だけでなく、八ヶ岳や富士山までもを展望することができる。素晴らしい天気の中、標高を下げていく。キャンプ場の中を歩いて、少し行くと大喰岳と槍ヶ岳の鞍部にある飛騨乗越に着く。ここからは、レキの急坂をジグザグに下りていく。笠ヶ岳、さらには黒部五郎岳、白山を展望するという絶景の中をゆっくりと膝を痛めないように気をつけて下りていく。千丈沢乗越との分岐点は7時に通過する。そして、しばらく行くと飛騨沢が右手を流れ始める。その後は、樹林帯に入る。この樹林帯はずっと新穂高温泉まで続いていく。樹林帯の中は日影であり、その点ではとても有り難いが、展望も得られず、ひたすら歩いて行かなくてはならない。まあまあ、退屈である。とはいえ、集中を切らすと浮き石とかを踏んだり、濡れた岩で滑ったりするので油断はできない。

<槍ヶ岳山荘からは富士山をも展望できた>

<山荘からの笠ヶ岳の雄姿>

<飛騨乗越から八ヶ岳を望む>

<飛騨沢コースは途中から樹林帯をひたする歩くことになる>

槍平に到着したのは9時ちょうど。ここでゆっくりと休む。槍平小屋ではコーヒー・バッグではあるがコーヒーを呑めたりするのは嬉しい。ここの標高は1990メートル。1000メートルは下りたが、さらに900メートルは下りなくてはならない。うーむ、なかなか厳しい。

<槍平山荘>

とはいえ、結果的に槍平小屋から新穂高温泉までの下りはそれほど厳しいと感じるものではなかった。ただ、疲労から踏ん張りが効かなくなっているので、その点だけが辛かった。時折、沢を越える時は気をつけないといけないが、それ以外は敢えて危険箇所はなかった。そして13時には穂高平小屋に到着する。ここで中華麺を食べる。中華麺は本当、チャーシューとメンマと葱という非常にシンプルなものだが、炭水化物を欲している身体には嬉しい。穂高平小屋からは近道があったが、あまり管理がされていないということと、5分ぐらいしか短縮できないということで、遠回りではあるが林道を歩いて戻る。新穂高温泉に到着したのは13時30分頃であった。新穂高温泉に置いてあった友人の自動車に同乗し、そのままあかんだな駐車場に行く。そこで自分の自動車を拾い、松本へ。槍ヶ岳に登頂し、無事に下山できた満足感が身体を包む。登山の醍醐味である。

<幾つかの沢を越えて、新穂高温泉に向かう>

<穂高平小屋での中華麺>

さて、飛騨沢コースであるが、メリットとしては、槍沢コースに比べると標高差はあるが、距離は短い。また、バスに乗らずに自家用車のあるところまでそのまま下りることができるといった利点がある。加えて、槍沢コースに比べると登山者が圧倒的に少ない。これは、自分のペースで歩けるということだ。一方、デメリットとしては、槍沢コースに比べると圧倒的に歩きにくい。熊笹などの沿道の草木はある程度、手入れはされているが、それでもしょっちゅう身体に当たり、気になる。さらに景色は槍沢コースの方が圧倒的に優れている。水場も多く、歩いて楽しいのは圧倒的に槍沢コースの方だ。槍沢コースはしょっちゅう山小屋が出てくるのも嬉しい。ということで、特に登りは槍沢コースを行くのをお勧めする。ただ、下りは自家用車の駐車場に時間を気にしないでアプローチできるなど、状況に応じては選択肢に入れてもいいかもしれない。あと、登山ピーク時は槍沢コースの混み具合は相当、ストレスになるかもしれないので、こちらを選択肢に入れておいてもいいであろう。

<槍沢コース>

登山道整備度 ★★★★★ 素晴らしく歩きやすい。

岩場度 ★★★☆☆ 山荘直前ではなかなかの岩場を登らせられる。あと、槍ヶ岳山荘から槍ヶ岳は岩場度は100%。

登山道ぬかるみ度 ☆☆☆☆☆ まったくないと言ってよい。

登山道笹度 ☆☆☆☆☆ まったくない

虫うっとうしい度 ★★☆☆☆ 多少、虫はいる。

展望度 ★★★★★ 天気にもよるだろうが、素晴らしい展望が得られた。

駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場へのアクセスは素晴らしい・・・あかんだな駐車場。ただ、そこからバスに乗って上高地バスターミナルにまで移動しなくてはならない)

トイレ充実度 ★★★★★ (コース沿いに多くの山荘、テント場があり、トイレには困らない)

下山後の温泉充実度 N/A (このコースでは下山しなかった)

安全度 ★★★★☆ 登山道は非常に安全で怪我をするようなところはないが、登山客が多く、またマナーをあまり理解していない素人登山者が外国人を含めて多いので、その点は問題。

<飛騨沢コース>

登山道整備度 ★★★☆☆ 登山道は整備されているが、多少、歩きにくいところが数カ所散見される。

岩場度 ★★★★☆ 下山直後はなかなかの岩場を下らせられる。

登山道ぬかるみ度 ★☆☆☆☆ 樹林帯に入った後、多少ある。

登山道笹度 ★★★☆☆ 樹林帯に入った後は、熊笹が結構、生えており歩きにくい箇所が数カ所ある。

虫うっとうしい度 ★★★☆☆ 樹林帯に入った後は、虫が多少、鬱陶しい。虫除けスプレーを使った。

展望度 ★★★☆☆ 樹林帯に入るまでは素晴らしいが、樹林帯に入ると、展望はあまり得られなくなる。

駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場へのアクセスは文句なし。ただ、駐車場から登山口までは結構、距離がある)

トイレ充実度 ★★★☆☆ (コース沿いに幾つかの山荘、テント場があり、これらでトイレを使えるが、そうでないところは多少、困るかもしれない)

下山後の温泉充実度 ★★★★☆ (新穂高温泉の温泉は相当、いいのではと個人的には考えている)

安全度 ★★★☆☆ 危険箇所は特にはないが、浮き石、濡石などで足を掬われる可能性がある。

鳳凰三山(百名山60座登頂) [日本百名山]

山梨県の南アルプスにある鳳凰三山に登る。前日の夜に韮崎まで行き、そこのシティ・ホテルに泊まる。東京から韮崎まで自動車で渋滞しなければ2時間で着く。2時間のためにわざわざ行くか、という指摘もあるかもしれないが、この2時間は結構、貴重である。それだけ早く登山を開始できるということもあるが、早朝に東京を出ることになると睡眠がどうしても不足する。この睡眠不足は登山のコンディショニングの悪化にも繋がるからだ。翌日、韮崎のホテルを発ったのは5時30分。そこから登山口である青木鉱泉にまで1時間ほどかかる。意外と遠い。途中、セブンイレブンにてお昼や水などを購入したこともあり、青木鉱泉の駐車場を出発したのは7時10分頃になってしまっていた。青木鉱泉の駐車場は有料で一日800円、一泊二日だと1600円ほどになる。

<青木鉱泉の駐車場から登山口へアプローチするところ>

<青木鉱泉・・敢えて入浴する価値はないかも>

採用したルートは上りがドンドコ沢コースで、下りが中道である。ドンドコ沢コースは渓谷沿いにカバの樹林帯を登っていき、とても気持ちがいい。丹沢の植林された杉林の中を歩くのとはまったく違い、爽快な気分で歩を進めていける。このドンドコ沢コース、途中で3つの落差のある滝を楽しめる。頑張って10分ほど横道に逸れて歩けば4つ(鳳凰の滝)目も見られるが、体力に自信のない自分はそれはやめてひたすら高度を稼いでいくことに専念する。とはいえ、下から順番に現れる南精進ヶ滝、白糸ノ滝、五色ノ滝は素晴らしく、これらの滝を見るためだけに登る価値があるとさえ思える。そして、これらの滝は苦しい上りを忘れさせてくれるご褒美のような効果があるのと同時に、ペース・コントロールにも役立つ。この登山道は素晴らしい。南精進ヶ滝は9時10分、白糸ノ滝は11時10分、五色ノ滝は12時頃に通過する。

<ドンドコ沢は沢沿いに登山道が整備されている>

<渓流沿いの登山道は涼しく、また水の流れが目を楽しませてくれるので飽きない>

<南精進ヶ滝>

<白糸ノ滝>

<五色ノ滝>

ただ、坂は厳しく、1000メートルほど登ったところぐらいで太股のピキキ状態が始まる。太股が攣ると不味いので、だましだまし登っていく。どうにかピキキ状態だけで、鳳凰山荘に着く。到着は13時10分。ほぼ青木鉱泉から鳳凰山荘まで6時間。なかなか古い感じの山小屋だ。ここで荷物を置き、軽装になった状態で鳳凰三山の一つ、地蔵岳にチャレンジする。地蔵岳までの道は途中から相当の急斜面の砂礫になる。私はストックを持っていたからよかったが、なかったらなかなか登ることさえ難しかったであろう。地蔵岳に着いたのは14時20分。ただ、残念ながらもうガスが発達していたので南アルプス側はほとんど何もみられない。どうもお昼ぐらいからガスが出るので、早朝に登るのが展望を得るためのポイントのようだ。上りと違って下りは、砂礫は楽だ。15時過ぎには山荘に戻る。夕食は17時過ぎ。カレーライス。お代わり自由ということで、お代わりをもらう。流石に体力は相当、なくなっている。18時には就寝する。

<山荘付近から地蔵岳を望む>

<地蔵岳までのアプローチは途中から砂礫。これを登るのは大変だ。ストックは必須であろう>

<地蔵岳の山頂>

2日目は1時には目が覚める。しばらく、布団の中でじっとしていたが、周りが起き始めた3時に起床。朝ご飯の代わりにもらったお弁当を布団の上で静かに食べて、出発する準備を整える。ただ、なかなか明るくならないので、じっと山小屋で出発を我慢する。どうやら、足下が見えるぐらい明るくなった4時15分に出発。観音岳に向かう。まだ太陽は出てないが、4時40分頃から太陽がのぼり始め、森が赤く染まっていく。写真を撮影したが、まるでフィルターをかけたかのような美しい色彩にちょっと神秘的なものさえ感じる。

<4時30分頃には朝焼けの空が明るんでいく>

<朝日の色で妖しいような赤味を帯びていく森の木々達>

<石楠花の花が咲き誇っている>

観音岳までの道のりもなかなか厳しい。山荘から450メートルは登らなくてはならない。ただ、雲一つない晴天のもとでの山行は爽快である。すがすがしい気持ちの中で歩いて行くと尾根の分岐点に着く。5時30分だ。地蔵岳、北岳、仙丈ヶ岳の勇壮なる山容が眼前に広がる。ここからは、薬師岳まで尾根を歩いて行く。尾根道は岩場の連続ではあるが、360度の雄大な展望を眺めつつ歩くのはなんともすがすがしい気持ちになる。登山のまさに醍醐味である。ある程度、歩くと甲斐駒ヶ岳の雄姿も展望できるようになる。そして、前方には富士山が姿を見せる。逆光でみる富士山はとても神々しい。甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳、北岳、間ノ岳、塩見岳、そして富士山という名だたる百名山の揃い踏みである。天気がよくて本当に有り難い。鳳凰三山、最高峰である観音岳に到着したのは6時20分。ここでちょっとお昼ご飯を食べて、薬師岳に向かう。薬師岳の到着時刻は7時20分。ここはあまり休まずに、そのまま中道を降りていく。中道はドンドコ沢とは違って森林の中を歩いて行く。木陰の中を歩いて行くのでそれなりに快適ではあるが、ドンドコ沢のようなドラマはない。ただ、急坂なのでくれぐれも膝に来ないように慎重にゆっくりと下りていく。御座石という巨石に到着したのは8時35分。さらに、なんか下山であるにも関わらず、へばってきたこともあり、休憩を頻繁に入れて下りていったら、登山口に着いたのが11時30分。ここから青木鉱泉までは道路を歩いて行く。幸い、自動車とはまったく出会わずに済んだ。この道路のルートも木陰が多く、渓流沿いであったためにそれなりに楽しみながら歩くことができた。そして、青木鉱泉の駐車場に到着したのが12時18分。いつものようにコースタイムより下山はちょっと時間がかかる。

<甲斐駒ヶ岳の雄姿。右に見えるのは地蔵岳>

<北岳と間ノ岳>

<仙丈ヶ岳>

<富士山>

<鳳凰三山の最高峰である観音岳>

<北岳と仙丈ヶ岳>

<薬師岳の山頂>

<御座石という巨石>

<中道登山口。ここからは車道を歩いて青木鉱泉に戻る>

<車道はしかし、それほど歩きにくくはなく、比較的快適であった>

青木鉱泉の事務所まで行き、未払いであった駐車場代を支払い、ついでに青木鉱泉に入浴した。ここは入浴料が1000円と高額であるにも関わらず、施設は老朽化しており、温泉のような身体を温めるような効能もなく、しかも手拭いも売っておらず、色々な意味で今ひとつであった。これは、今回の登山の唯一といっていいほどの残念な点であった。

登山道整備度 ★★★★☆ 素晴らしく歩きやすい。ただ、尾根道の岩のぼりは歩きにくい。

岩場度 ★★★☆☆ ドンドコ沢の鳳凰山荘手前、また観音岳の手前に岩場がある。鎖とかはなく、そういう意味で決して難しくはない。

登山道ぬかるみ度 ☆☆☆☆☆ まったくないと言ってよい。ただ、これはたまたま晴れの日が続いただけかもしれない。

登山道笹度 ☆☆☆☆☆ まったくない

虫うっとうしい度 ★★★☆☆ ドンドコ沢は少なく、ほとんど気にならない。むしろ鳳凰三山の尾根道は石楠花が咲いていたこともあり、アブ類が多く、鬱陶しかった。あと、中道はアブ、蜂らしきものに絡まれた。

展望度 ★★★★★ ガスが発達する前に登ったこともあり、鳳凰三山、特に観音岳からの展望は絶景。

駐車場アクセス度 ★★★☆☆ (駐車場への道は未舗装で狭いところもあるが、危険ではない)

トイレ充実度 ★★★☆☆ (登山道の入り口にはしっかりとトイレがある)

下山後の温泉充実度 ★☆☆☆☆ (青木鉱泉はあるが、ちょっと運転して他の温泉に行くことをお勧めする)

安全度 ★★★★☆ 登山道はほぼ安全ではあるが、個人的には体力的にハードであった

<青木鉱泉の駐車場から登山口へアプローチするところ>

<青木鉱泉・・敢えて入浴する価値はないかも>

採用したルートは上りがドンドコ沢コースで、下りが中道である。ドンドコ沢コースは渓谷沿いにカバの樹林帯を登っていき、とても気持ちがいい。丹沢の植林された杉林の中を歩くのとはまったく違い、爽快な気分で歩を進めていける。このドンドコ沢コース、途中で3つの落差のある滝を楽しめる。頑張って10分ほど横道に逸れて歩けば4つ(鳳凰の滝)目も見られるが、体力に自信のない自分はそれはやめてひたすら高度を稼いでいくことに専念する。とはいえ、下から順番に現れる南精進ヶ滝、白糸ノ滝、五色ノ滝は素晴らしく、これらの滝を見るためだけに登る価値があるとさえ思える。そして、これらの滝は苦しい上りを忘れさせてくれるご褒美のような効果があるのと同時に、ペース・コントロールにも役立つ。この登山道は素晴らしい。南精進ヶ滝は9時10分、白糸ノ滝は11時10分、五色ノ滝は12時頃に通過する。

<ドンドコ沢は沢沿いに登山道が整備されている>

<渓流沿いの登山道は涼しく、また水の流れが目を楽しませてくれるので飽きない>

<南精進ヶ滝>

<白糸ノ滝>

<五色ノ滝>

ただ、坂は厳しく、1000メートルほど登ったところぐらいで太股のピキキ状態が始まる。太股が攣ると不味いので、だましだまし登っていく。どうにかピキキ状態だけで、鳳凰山荘に着く。到着は13時10分。ほぼ青木鉱泉から鳳凰山荘まで6時間。なかなか古い感じの山小屋だ。ここで荷物を置き、軽装になった状態で鳳凰三山の一つ、地蔵岳にチャレンジする。地蔵岳までの道は途中から相当の急斜面の砂礫になる。私はストックを持っていたからよかったが、なかったらなかなか登ることさえ難しかったであろう。地蔵岳に着いたのは14時20分。ただ、残念ながらもうガスが発達していたので南アルプス側はほとんど何もみられない。どうもお昼ぐらいからガスが出るので、早朝に登るのが展望を得るためのポイントのようだ。上りと違って下りは、砂礫は楽だ。15時過ぎには山荘に戻る。夕食は17時過ぎ。カレーライス。お代わり自由ということで、お代わりをもらう。流石に体力は相当、なくなっている。18時には就寝する。

<山荘付近から地蔵岳を望む>

<地蔵岳までのアプローチは途中から砂礫。これを登るのは大変だ。ストックは必須であろう>

<地蔵岳の山頂>

2日目は1時には目が覚める。しばらく、布団の中でじっとしていたが、周りが起き始めた3時に起床。朝ご飯の代わりにもらったお弁当を布団の上で静かに食べて、出発する準備を整える。ただ、なかなか明るくならないので、じっと山小屋で出発を我慢する。どうやら、足下が見えるぐらい明るくなった4時15分に出発。観音岳に向かう。まだ太陽は出てないが、4時40分頃から太陽がのぼり始め、森が赤く染まっていく。写真を撮影したが、まるでフィルターをかけたかのような美しい色彩にちょっと神秘的なものさえ感じる。

<4時30分頃には朝焼けの空が明るんでいく>

<朝日の色で妖しいような赤味を帯びていく森の木々達>

<石楠花の花が咲き誇っている>

観音岳までの道のりもなかなか厳しい。山荘から450メートルは登らなくてはならない。ただ、雲一つない晴天のもとでの山行は爽快である。すがすがしい気持ちの中で歩いて行くと尾根の分岐点に着く。5時30分だ。地蔵岳、北岳、仙丈ヶ岳の勇壮なる山容が眼前に広がる。ここからは、薬師岳まで尾根を歩いて行く。尾根道は岩場の連続ではあるが、360度の雄大な展望を眺めつつ歩くのはなんともすがすがしい気持ちになる。登山のまさに醍醐味である。ある程度、歩くと甲斐駒ヶ岳の雄姿も展望できるようになる。そして、前方には富士山が姿を見せる。逆光でみる富士山はとても神々しい。甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳、北岳、間ノ岳、塩見岳、そして富士山という名だたる百名山の揃い踏みである。天気がよくて本当に有り難い。鳳凰三山、最高峰である観音岳に到着したのは6時20分。ここでちょっとお昼ご飯を食べて、薬師岳に向かう。薬師岳の到着時刻は7時20分。ここはあまり休まずに、そのまま中道を降りていく。中道はドンドコ沢とは違って森林の中を歩いて行く。木陰の中を歩いて行くのでそれなりに快適ではあるが、ドンドコ沢のようなドラマはない。ただ、急坂なのでくれぐれも膝に来ないように慎重にゆっくりと下りていく。御座石という巨石に到着したのは8時35分。さらに、なんか下山であるにも関わらず、へばってきたこともあり、休憩を頻繁に入れて下りていったら、登山口に着いたのが11時30分。ここから青木鉱泉までは道路を歩いて行く。幸い、自動車とはまったく出会わずに済んだ。この道路のルートも木陰が多く、渓流沿いであったためにそれなりに楽しみながら歩くことができた。そして、青木鉱泉の駐車場に到着したのが12時18分。いつものようにコースタイムより下山はちょっと時間がかかる。

<甲斐駒ヶ岳の雄姿。右に見えるのは地蔵岳>

<北岳と間ノ岳>

<仙丈ヶ岳>

<富士山>

<鳳凰三山の最高峰である観音岳>

<北岳と仙丈ヶ岳>

<薬師岳の山頂>

<御座石という巨石>

<中道登山口。ここからは車道を歩いて青木鉱泉に戻る>

<車道はしかし、それほど歩きにくくはなく、比較的快適であった>

青木鉱泉の事務所まで行き、未払いであった駐車場代を支払い、ついでに青木鉱泉に入浴した。ここは入浴料が1000円と高額であるにも関わらず、施設は老朽化しており、温泉のような身体を温めるような効能もなく、しかも手拭いも売っておらず、色々な意味で今ひとつであった。これは、今回の登山の唯一といっていいほどの残念な点であった。

登山道整備度 ★★★★☆ 素晴らしく歩きやすい。ただ、尾根道の岩のぼりは歩きにくい。

岩場度 ★★★☆☆ ドンドコ沢の鳳凰山荘手前、また観音岳の手前に岩場がある。鎖とかはなく、そういう意味で決して難しくはない。

登山道ぬかるみ度 ☆☆☆☆☆ まったくないと言ってよい。ただ、これはたまたま晴れの日が続いただけかもしれない。

登山道笹度 ☆☆☆☆☆ まったくない

虫うっとうしい度 ★★★☆☆ ドンドコ沢は少なく、ほとんど気にならない。むしろ鳳凰三山の尾根道は石楠花が咲いていたこともあり、アブ類が多く、鬱陶しかった。あと、中道はアブ、蜂らしきものに絡まれた。

展望度 ★★★★★ ガスが発達する前に登ったこともあり、鳳凰三山、特に観音岳からの展望は絶景。

駐車場アクセス度 ★★★☆☆ (駐車場への道は未舗装で狭いところもあるが、危険ではない)

トイレ充実度 ★★★☆☆ (登山道の入り口にはしっかりとトイレがある)

下山後の温泉充実度 ★☆☆☆☆ (青木鉱泉はあるが、ちょっと運転して他の温泉に行くことをお勧めする)

安全度 ★★★★☆ 登山道はほぼ安全ではあるが、個人的には体力的にハードであった

丹沢山への道のりは遠い [日本百名山]

休日の前日である11月22日、前日に天気予報がいいことを確認し、丹沢山への日帰り登山にチャレンジすることにした。ちょうど2年前にも丹沢山の日帰りにチャレンジした。2年前は菩提峠から表尾根で登ろうとして、塔の岳で挫折した。ということで、今回は最短距離である戸沢山荘から天神尾根で登ることにした。東名高速道路を走っている時は、晴天で富士山もはっきりと見える。これは、期待できる。

さて、しかし、朝、家を出たのが遅く、6時に登山口を出発したかったのに到着したのは7時30分に到着してしまった。この1時間30分はイタい。戸沢山荘からは1時間10分ぐらいで大倉尾根に着くのであるが、この道は厳しかった。まず、ルートが分かりにくい。そして、植林の杉の森は、地面も貧相でさらに急坂である。こんなにつまらない登山道も珍しい。ここは試練だと思い、我慢して登っていく。大倉尾根との合流点、茅場平に着いた時はコースタイムより20分ほど遅かった。茅場平の標高は1128メートルである。そこからも階段で登るような坂が続く。結構、腿に来る。花立山荘に到着したのは10時前。花立山荘での休みを挟み、塔の岳に向かう。塔の岳には10時30分に到着する。家を出た時は素晴らしい晴天で会ったのだが、塔の岳に着いた時には雲が出始め、富士山の展望も得られなかった。一昨年のまったく同じだ。ここから丹沢山の往復はコースタイムで3時間。今日は、コースタイムより時間がかかると考えると、戻ってくるのは14時。日が暮れるのが早いことを考えると最低でも15時30分までには駐車場に戻らないと行けないこと、さらには天気が悪いことで、ここはリスクを取らずに再び断念して塔の岳で帰路につくことにした。

帰りも最短距離ということで、つまらない天神尾根を下る。まあ、いろいろと文句は言ったが、それでも相模湾と大島の展望は素晴らしい。この展望は、丹沢山を登るときのご褒美である。

-18347.jpg)

<天神尾根は道は分かりにくく、急坂で、しかも杉林で登山していても楽しくない>

<天神尾根の説明!これは降りたくない>

<天神尾根を抜けても坂道は続く>

<二年前と同様に塔の岳から富士山は展望できなかった>

<霧の中に映える梅の桃色>

<丹沢からの相模湾の展望は素晴らしい>

<下山途中で現れた黒い雲。丹沢山を断念してよかったと思う>

さて、しかし、朝、家を出たのが遅く、6時に登山口を出発したかったのに到着したのは7時30分に到着してしまった。この1時間30分はイタい。戸沢山荘からは1時間10分ぐらいで大倉尾根に着くのであるが、この道は厳しかった。まず、ルートが分かりにくい。そして、植林の杉の森は、地面も貧相でさらに急坂である。こんなにつまらない登山道も珍しい。ここは試練だと思い、我慢して登っていく。大倉尾根との合流点、茅場平に着いた時はコースタイムより20分ほど遅かった。茅場平の標高は1128メートルである。そこからも階段で登るような坂が続く。結構、腿に来る。花立山荘に到着したのは10時前。花立山荘での休みを挟み、塔の岳に向かう。塔の岳には10時30分に到着する。家を出た時は素晴らしい晴天で会ったのだが、塔の岳に着いた時には雲が出始め、富士山の展望も得られなかった。一昨年のまったく同じだ。ここから丹沢山の往復はコースタイムで3時間。今日は、コースタイムより時間がかかると考えると、戻ってくるのは14時。日が暮れるのが早いことを考えると最低でも15時30分までには駐車場に戻らないと行けないこと、さらには天気が悪いことで、ここはリスクを取らずに再び断念して塔の岳で帰路につくことにした。

帰りも最短距離ということで、つまらない天神尾根を下る。まあ、いろいろと文句は言ったが、それでも相模湾と大島の展望は素晴らしい。この展望は、丹沢山を登るときのご褒美である。

-18347.jpg)

<天神尾根は道は分かりにくく、急坂で、しかも杉林で登山していても楽しくない>

<天神尾根の説明!これは降りたくない>

<天神尾根を抜けても坂道は続く>

<二年前と同様に塔の岳から富士山は展望できなかった>

<霧の中に映える梅の桃色>

<丹沢からの相模湾の展望は素晴らしい>

<下山途中で現れた黒い雲。丹沢山を断念してよかったと思う>

甲武信ヶ岳(百名山59座登頂) [日本百名山]

(1日目)

恵那山を下山した後、そのまま自動車で甲武信ヶ岳の麓の梓山まで行き、そこの民宿「白木屋旅館」に泊まる。旅館に着いたのは21時ちょっと前であった。前日は3時間も寝ないで登山をしたということもあり、チェックインをして風呂に入ったらすぐ爆睡した。目覚ましの音で目が覚め、身支度をして朝食として昨晩購入したおにぎりを一つだけ頬張り、チェックアウトしたのが7時。そして、車で毛木平の駐車場まで15分ぐらいかけて行き、準備を整え出発しようとして駐車場の写真を撮影しようとした時点で電池を民宿に忘れたことに気づく。慌てて取りに戻り、再び駐車場に行き、登山届を出して出発するときは既に8時を回っていた。

甲武信ヶ岳は私の知り合いなどは日帰りで登頂したりするが、私はとても無理。ということで甲武信小屋で一泊しての2日コースで山行を計画した。十文字小屋、三宝山経由で甲武信岳に登り、甲武信小屋で泊まり、下りは千曲川源流遊歩道を通るという周回コースである。毛木平駐車場からの道のりは、素晴らしいタケカンバの森で、また登山道もとても歩きやすい。朝日が森の木々を美しく照らし、地表は苔の絨毯のようで、その緑が気持ちを落ち着かせる。懐深い自然の中を一人、もくもくと歩いているのは、心が晴れやかになるだけでなく、頭も明晰になってくるようなリフレッシュ効果もあるということに気づく。森林浴としては最高だ。首都圏から比較的、近くにある山ではあるが、その静謐な雰囲気は早池峰山、大台ヶ原山などでしか感じられない自然の神々しさを感じる。百名山の多くの山は神体山であるが、昨日登った、神体山である恵那山などに比べても、はるかにこの甲武信ヶ岳の方が神々しく、神聖なものを感じる。神は自然に宿り、そこに神がいると指摘されればいる訳ではない、ということを理解するような神々しさである。

<神々しさを覚えるカラマツの森を歩いて行く>

十文字小屋までは2時間。森の中を歩き、展望はあまり得られないが、自然との対話をしているような行程は素晴らしい体験だ。十文字小屋の前に「きのこうどん」と書いた看板が立てられており、猛烈に「きのこうどん」を食べたくなり、小屋に入り、注文する。そもそも、当初の計画から、ここで遅い朝食を取ろうと思っていたのだが、「きのこうどん」があるとは知らなかったので嬉しい。小屋は、いかにも山小屋という感じのログハウスであり、雰囲気は抜群である。周辺には石楠花が群集している。小屋には、先客が一人、ご主人とお話をしていた。「きのこうどん」は700円であり、温かいものを胃に入れられるのは有り難い。うどんは当たり前であるがパックもので今ひとつである。これは山小屋だから致し方ない。何かを食べられるだけで感謝しないと。さて、キノコはいろいろな種類があり、味わい深い。しかし、変なキノコがあるな、と口に入れる前に見ると、なんとそれはムカデのような虫であった。ゲゲゲ。これは箸でお椀の外に出し、ご主人には何も言わずに残りのうどんを食べた。まあ、出汁になるかなとも思わなくもなかったが、ムカデのような虫を人類が食べないのはおそらく身体にもよくないからだろう、と思い、残念だが残りの汁は飲まずに残した。

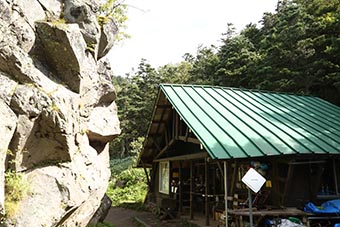

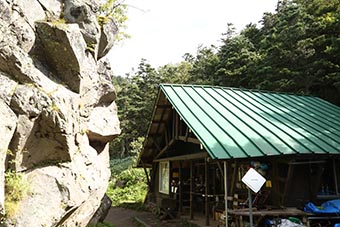

<十文字小屋や昔ながらの雰囲気が残る山小屋>

<きのこうどん>

さて、小屋には30分ほど滞在して、再び登り始める。山の荘厳さは強まるばかりで、本当、この時間にこの場所にいることに感謝するような気持ちにさせられる。11時過ぎには大山の山頂前の鎖場を過ぎ、大山には11時20分に着く。ここからは素晴らしい絶景を楽しむことができる。紅葉で赤く染まった秩父の山々が素晴らしい。大山からは尾根道特有のアップダウンが続く。埼玉県と長野県の県境を行く。武信白岩岳を通過するのは12時30分。ただし、ここは山頂ではない。ここを少しのぼったところの展望が開ける岩場で昼食休憩。いつものようにカップヌードル。それほど寒くはないが、この時期では身体を温めることは重要かとも思う。ここを出発するのが13時。尻岩という奇岩を通過したのは13時30分。この岩は本当にお尻のように見えて愉快だ。さて、それからしばらく行くと埼玉県で最高峰の三宝山への登りになるのだが、なんと、結構、雪が積もっていた。今回、アイゼンは持ってきたのだが、車に置いてきたのだ。これは、恵那山とかもまったく雪が降っておらず、ここも大丈夫かと思ったからだったのだが、大失敗であった。後悔先に立たず、で何しろゆっくりと歩いて行く。三宝山に到着したのは14時30分。山頂からの展望はあまり良くない。ここから甲武信小屋までも1時間ぐらいはかかりそうなので、そそくさと山頂を後にする。一度、鞍部まで下り、最後に甲武信ヶ岳の登りに入る。ここも北側斜面ということもあり、雪が凍っていて注意を要する。登りは楽だが、明日の下りは結構心配だ。そして、甲武信ヶ岳の山頂に到着したのが15時30分。甲武信ヶ岳の名前の由来は甲州、武州、信州、すなわち山梨、埼玉、長野の3県の県境であることから来ている。甲武信ヶ岳より標高の高い山々が周辺にあるにも関わらず、ここが百名山に選ばれるというのがよく分かる、奥深い秩父の山々の最奥にどっしりと構えているその貫禄は、標高の相対的な低さなどを問わない存在感を有している。金峰山、瑞牆山(瑞牆山は見間違いない形状をしている)などの山々の見事な展望が得られたが、残念ながら富士山は見られず。結構、距離的には近いはずなのだが。ここから、甲武信小屋までは下りで20分。どうにか、16時前までにはチェックインできた。

<大山からも見事な展望>

<大山から川上村を展望する>

<大山から三宝山を望む>

<いつものように昼食はカップヌードル>

<尻岩は名前通り、お尻を思わせる形をしている>

<三宝山への登りはところどころアイスバーンになっており、アイゼンを持ってこなかったことを後悔する>

<甲武信ヶ岳山頂からの見事な展望。疲れが吹き飛ぶ>

<甲武信ヶ岳の山頂>

甲武信小屋はログハウス風でいかにも山小屋という風情を醸し出していた。昭和感がするような山小屋であり、雑魚寝である。夕ご飯はカレーで17時30分から。当たり前であるが美味しくはないが、こういう山で温かいご飯にありつけるのは本当、有り難い。18時には床に着いて就寝。

<甲武信小屋>

(2日目)

早く寝たのはいいのだが、目が覚めたらなんとまで22時30分であった。あちゃー。しかも頭が冴えてしまっている。これは、何たることだ、と思ったがそのまま布団の中でうとうとしていたら朝の5時になっていた。どれくらい脳味噌が休まったかは分からないが、5時30分から朝食の時間なのですぐ起床して準備をする。朝ご飯もお味噌汁とご飯とお漬物と海苔と茶碗蒸し。こういう時に海苔は有り難い。私の周りに座った人たちは、それぞれふりかけや煮卵などを取りだしていた。確かに、おかずは少ないので持参するのは賢明だ。今度、似たようなシチュエーションの時は持参しよう。

宿を出たのは6時。小屋周辺はアイスバーンのような状況になっており、横歩きで歩いて行く。どうも夜に雪が降ったようで、木々の枝は白くなっている。山頂まで再び登る。山頂に着いたのは6時25分。昨日と違ってガスが出ているので視界はほとんど得られない。そそくさと山頂を後にして下山を開始する。大弛峠との分岐点に着いたのは6時50分。ここからはジグザグの急坂を下りていくのだが、アイスバーンのような状況でアイゼンがないと相当、危険である。宿で隣に寝た人が、アイスバーンで捻挫をしていたこともあり、ここは慎重に慎重を期して、蟹の横ばいのように降りていく。ストックがなければ降りるのは無理であったろう。千曲川水源地の標識がある場所に着いたのは7時10分。ここからは千曲川の渓流沿いを歩いて行くのだが、その渓流美は特筆すべきものがある。英語のSereneという言葉が浮かぶ。十文字峠ルートとはまったく違う魅力であり、この周回ルートは、この甲武信ヶ岳の多彩な魅力を体験させてくれる素晴らしい登山ルートであると思う。滑滝という細長い滝に到着したのが8時30分。ここからは積雪もなく、歩きやすい道となる。途中、行き交った登山者が「こんなに平らだと退屈しちゃうよ」と不平を言ったのが驚きであった。個人的には、この見事な森林の中を歩いているだけで感動的に素晴らしい体験であると思っているのだが、そのように感じない人もいるのだな、という驚きである。まあ、登山者も十人十色ということだろうか。

十文字峠ルートと合流したのが10時05分。ここまでくれば毛木平まであと僅か。駐車場には10時10分に到着した。下りはほとんど休みも取らずにひたすら歩いたが、積雪のところをゆっくりと歩いたこともあって、時間的には結構、かかってしまった。とはいえ、10時過ぎに下山というのは、帰路の時間を考えるとなかなか理想的である。

甲武信ヶ岳に登ったことで秩父山塊の6つの百名山(両神山、雲取山、甲武信ヶ岳、金峰山、瑞牆山、大菩薩岳)を踏破したことになるが、甲武信ヶ岳はこの中では圧倒的に素晴らしかった。秩父という野球チームがあるとしたら、唯一オールスター・クラスの打率3割、ホームラン30本のバッターという四番打者のイメージである。まあ、そういうことを書くと金峯山(金峯山も打率2割8分ぐらいの凄さはあるかと思う)には怒られるかもしれないが、甲武信ヶ岳の凄みは山頂というよりかは、その山塊の生態系の素晴らしさである。特に森が素晴らしい。秩父という自然の素晴らしさを最も体現している山なのではないかと考える。とはいえ、百名山しか登っていないので、他の秩父の山の素晴らしさを知らない若輩者の無責任な意見として捉えていただければと思う。

<昨日とは違って、木々は雪化粧をしていた。おそらく夜に雪が降ったのであろう>

<千曲川源流の標識>

<千曲川源流ルートは、渓谷沿いの道で、十文字峠とは違った魅力を放つ>

<滑滝>

<十文字峠ルートとの合流点。あと5分ほど歩けば毛木平駐車場>

登山道整備度 ★★★★☆ 素晴らしく歩きやすい。ただ、どこもが登山道のようなところがたまにあり、道に迷う。ピンクのテープを目印として歩いて行かなくてはいけないところがある。

岩場度 ★★☆☆☆ 大平山、三宝山に登るところにちょっとした鎖の岩場はあるが、それほど大したものではない。

登山道ぬかるみ度 ☆☆☆☆☆ まったくないと言ってよい。千曲川源流ルートは季節によっては、多少ぬかるみができるかもしれない

登山道笹度 ☆☆☆☆☆ まったくない

虫うっとうしい度 ☆☆☆☆☆ (虫はいなかったが、これは季節的なことかもしれない)

展望度 ★★★★☆ 十文字峠は尾根道なので展望は素晴らしい。また山頂からの展望が優れているのは甲武信ヶ岳、そして大山。一方で、千曲川源流ルートは展望は期待できない。

駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場への道はしっかりと整備されている)

トイレ充実度 ★★★☆☆ (登山道の入り口にはしっかりとトイレがある。十文字小屋、甲武信小屋といったところでトイレに行くことができる)

下山後の温泉充実度 ☆☆☆☆☆ (川上村は基本、温泉はないようだ)

安全度 ★★★★☆ 登山道はほぼ安全ではあるが、ルートに迷う可能性がないわけではないので、その点は留意するといいであろう

恵那山を下山した後、そのまま自動車で甲武信ヶ岳の麓の梓山まで行き、そこの民宿「白木屋旅館」に泊まる。旅館に着いたのは21時ちょっと前であった。前日は3時間も寝ないで登山をしたということもあり、チェックインをして風呂に入ったらすぐ爆睡した。目覚ましの音で目が覚め、身支度をして朝食として昨晩購入したおにぎりを一つだけ頬張り、チェックアウトしたのが7時。そして、車で毛木平の駐車場まで15分ぐらいかけて行き、準備を整え出発しようとして駐車場の写真を撮影しようとした時点で電池を民宿に忘れたことに気づく。慌てて取りに戻り、再び駐車場に行き、登山届を出して出発するときは既に8時を回っていた。

甲武信ヶ岳は私の知り合いなどは日帰りで登頂したりするが、私はとても無理。ということで甲武信小屋で一泊しての2日コースで山行を計画した。十文字小屋、三宝山経由で甲武信岳に登り、甲武信小屋で泊まり、下りは千曲川源流遊歩道を通るという周回コースである。毛木平駐車場からの道のりは、素晴らしいタケカンバの森で、また登山道もとても歩きやすい。朝日が森の木々を美しく照らし、地表は苔の絨毯のようで、その緑が気持ちを落ち着かせる。懐深い自然の中を一人、もくもくと歩いているのは、心が晴れやかになるだけでなく、頭も明晰になってくるようなリフレッシュ効果もあるということに気づく。森林浴としては最高だ。首都圏から比較的、近くにある山ではあるが、その静謐な雰囲気は早池峰山、大台ヶ原山などでしか感じられない自然の神々しさを感じる。百名山の多くの山は神体山であるが、昨日登った、神体山である恵那山などに比べても、はるかにこの甲武信ヶ岳の方が神々しく、神聖なものを感じる。神は自然に宿り、そこに神がいると指摘されればいる訳ではない、ということを理解するような神々しさである。

<神々しさを覚えるカラマツの森を歩いて行く>

十文字小屋までは2時間。森の中を歩き、展望はあまり得られないが、自然との対話をしているような行程は素晴らしい体験だ。十文字小屋の前に「きのこうどん」と書いた看板が立てられており、猛烈に「きのこうどん」を食べたくなり、小屋に入り、注文する。そもそも、当初の計画から、ここで遅い朝食を取ろうと思っていたのだが、「きのこうどん」があるとは知らなかったので嬉しい。小屋は、いかにも山小屋という感じのログハウスであり、雰囲気は抜群である。周辺には石楠花が群集している。小屋には、先客が一人、ご主人とお話をしていた。「きのこうどん」は700円であり、温かいものを胃に入れられるのは有り難い。うどんは当たり前であるがパックもので今ひとつである。これは山小屋だから致し方ない。何かを食べられるだけで感謝しないと。さて、キノコはいろいろな種類があり、味わい深い。しかし、変なキノコがあるな、と口に入れる前に見ると、なんとそれはムカデのような虫であった。ゲゲゲ。これは箸でお椀の外に出し、ご主人には何も言わずに残りのうどんを食べた。まあ、出汁になるかなとも思わなくもなかったが、ムカデのような虫を人類が食べないのはおそらく身体にもよくないからだろう、と思い、残念だが残りの汁は飲まずに残した。

<十文字小屋や昔ながらの雰囲気が残る山小屋>

<きのこうどん>

さて、小屋には30分ほど滞在して、再び登り始める。山の荘厳さは強まるばかりで、本当、この時間にこの場所にいることに感謝するような気持ちにさせられる。11時過ぎには大山の山頂前の鎖場を過ぎ、大山には11時20分に着く。ここからは素晴らしい絶景を楽しむことができる。紅葉で赤く染まった秩父の山々が素晴らしい。大山からは尾根道特有のアップダウンが続く。埼玉県と長野県の県境を行く。武信白岩岳を通過するのは12時30分。ただし、ここは山頂ではない。ここを少しのぼったところの展望が開ける岩場で昼食休憩。いつものようにカップヌードル。それほど寒くはないが、この時期では身体を温めることは重要かとも思う。ここを出発するのが13時。尻岩という奇岩を通過したのは13時30分。この岩は本当にお尻のように見えて愉快だ。さて、それからしばらく行くと埼玉県で最高峰の三宝山への登りになるのだが、なんと、結構、雪が積もっていた。今回、アイゼンは持ってきたのだが、車に置いてきたのだ。これは、恵那山とかもまったく雪が降っておらず、ここも大丈夫かと思ったからだったのだが、大失敗であった。後悔先に立たず、で何しろゆっくりと歩いて行く。三宝山に到着したのは14時30分。山頂からの展望はあまり良くない。ここから甲武信小屋までも1時間ぐらいはかかりそうなので、そそくさと山頂を後にする。一度、鞍部まで下り、最後に甲武信ヶ岳の登りに入る。ここも北側斜面ということもあり、雪が凍っていて注意を要する。登りは楽だが、明日の下りは結構心配だ。そして、甲武信ヶ岳の山頂に到着したのが15時30分。甲武信ヶ岳の名前の由来は甲州、武州、信州、すなわち山梨、埼玉、長野の3県の県境であることから来ている。甲武信ヶ岳より標高の高い山々が周辺にあるにも関わらず、ここが百名山に選ばれるというのがよく分かる、奥深い秩父の山々の最奥にどっしりと構えているその貫禄は、標高の相対的な低さなどを問わない存在感を有している。金峰山、瑞牆山(瑞牆山は見間違いない形状をしている)などの山々の見事な展望が得られたが、残念ながら富士山は見られず。結構、距離的には近いはずなのだが。ここから、甲武信小屋までは下りで20分。どうにか、16時前までにはチェックインできた。

<大山からも見事な展望>

<大山から川上村を展望する>

<大山から三宝山を望む>

<いつものように昼食はカップヌードル>

<尻岩は名前通り、お尻を思わせる形をしている>

<三宝山への登りはところどころアイスバーンになっており、アイゼンを持ってこなかったことを後悔する>

<甲武信ヶ岳山頂からの見事な展望。疲れが吹き飛ぶ>

<甲武信ヶ岳の山頂>

甲武信小屋はログハウス風でいかにも山小屋という風情を醸し出していた。昭和感がするような山小屋であり、雑魚寝である。夕ご飯はカレーで17時30分から。当たり前であるが美味しくはないが、こういう山で温かいご飯にありつけるのは本当、有り難い。18時には床に着いて就寝。

<甲武信小屋>

(2日目)

早く寝たのはいいのだが、目が覚めたらなんとまで22時30分であった。あちゃー。しかも頭が冴えてしまっている。これは、何たることだ、と思ったがそのまま布団の中でうとうとしていたら朝の5時になっていた。どれくらい脳味噌が休まったかは分からないが、5時30分から朝食の時間なのですぐ起床して準備をする。朝ご飯もお味噌汁とご飯とお漬物と海苔と茶碗蒸し。こういう時に海苔は有り難い。私の周りに座った人たちは、それぞれふりかけや煮卵などを取りだしていた。確かに、おかずは少ないので持参するのは賢明だ。今度、似たようなシチュエーションの時は持参しよう。

宿を出たのは6時。小屋周辺はアイスバーンのような状況になっており、横歩きで歩いて行く。どうも夜に雪が降ったようで、木々の枝は白くなっている。山頂まで再び登る。山頂に着いたのは6時25分。昨日と違ってガスが出ているので視界はほとんど得られない。そそくさと山頂を後にして下山を開始する。大弛峠との分岐点に着いたのは6時50分。ここからはジグザグの急坂を下りていくのだが、アイスバーンのような状況でアイゼンがないと相当、危険である。宿で隣に寝た人が、アイスバーンで捻挫をしていたこともあり、ここは慎重に慎重を期して、蟹の横ばいのように降りていく。ストックがなければ降りるのは無理であったろう。千曲川水源地の標識がある場所に着いたのは7時10分。ここからは千曲川の渓流沿いを歩いて行くのだが、その渓流美は特筆すべきものがある。英語のSereneという言葉が浮かぶ。十文字峠ルートとはまったく違う魅力であり、この周回ルートは、この甲武信ヶ岳の多彩な魅力を体験させてくれる素晴らしい登山ルートであると思う。滑滝という細長い滝に到着したのが8時30分。ここからは積雪もなく、歩きやすい道となる。途中、行き交った登山者が「こんなに平らだと退屈しちゃうよ」と不平を言ったのが驚きであった。個人的には、この見事な森林の中を歩いているだけで感動的に素晴らしい体験であると思っているのだが、そのように感じない人もいるのだな、という驚きである。まあ、登山者も十人十色ということだろうか。

十文字峠ルートと合流したのが10時05分。ここまでくれば毛木平まであと僅か。駐車場には10時10分に到着した。下りはほとんど休みも取らずにひたすら歩いたが、積雪のところをゆっくりと歩いたこともあって、時間的には結構、かかってしまった。とはいえ、10時過ぎに下山というのは、帰路の時間を考えるとなかなか理想的である。

甲武信ヶ岳に登ったことで秩父山塊の6つの百名山(両神山、雲取山、甲武信ヶ岳、金峰山、瑞牆山、大菩薩岳)を踏破したことになるが、甲武信ヶ岳はこの中では圧倒的に素晴らしかった。秩父という野球チームがあるとしたら、唯一オールスター・クラスの打率3割、ホームラン30本のバッターという四番打者のイメージである。まあ、そういうことを書くと金峯山(金峯山も打率2割8分ぐらいの凄さはあるかと思う)には怒られるかもしれないが、甲武信ヶ岳の凄みは山頂というよりかは、その山塊の生態系の素晴らしさである。特に森が素晴らしい。秩父という自然の素晴らしさを最も体現している山なのではないかと考える。とはいえ、百名山しか登っていないので、他の秩父の山の素晴らしさを知らない若輩者の無責任な意見として捉えていただければと思う。

<昨日とは違って、木々は雪化粧をしていた。おそらく夜に雪が降ったのであろう>

<千曲川源流の標識>

<千曲川源流ルートは、渓谷沿いの道で、十文字峠とは違った魅力を放つ>

<滑滝>

<十文字峠ルートとの合流点。あと5分ほど歩けば毛木平駐車場>

登山道整備度 ★★★★☆ 素晴らしく歩きやすい。ただ、どこもが登山道のようなところがたまにあり、道に迷う。ピンクのテープを目印として歩いて行かなくてはいけないところがある。

岩場度 ★★☆☆☆ 大平山、三宝山に登るところにちょっとした鎖の岩場はあるが、それほど大したものではない。

登山道ぬかるみ度 ☆☆☆☆☆ まったくないと言ってよい。千曲川源流ルートは季節によっては、多少ぬかるみができるかもしれない

登山道笹度 ☆☆☆☆☆ まったくない

虫うっとうしい度 ☆☆☆☆☆ (虫はいなかったが、これは季節的なことかもしれない)

展望度 ★★★★☆ 十文字峠は尾根道なので展望は素晴らしい。また山頂からの展望が優れているのは甲武信ヶ岳、そして大山。一方で、千曲川源流ルートは展望は期待できない。

駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場への道はしっかりと整備されている)

トイレ充実度 ★★★☆☆ (登山道の入り口にはしっかりとトイレがある。十文字小屋、甲武信小屋といったところでトイレに行くことができる)

下山後の温泉充実度 ☆☆☆☆☆ (川上村は基本、温泉はないようだ)

安全度 ★★★★☆ 登山道はほぼ安全ではあるが、ルートに迷う可能性がないわけではないので、その点は留意するといいであろう

恵那山(百名山58座登頂) [日本百名山]

11月にチャレンジできる日本百名山はどこかと調べて、恵那山と甲武信ヶ岳に行くこととする。まず、最初にチャレンジしたのは恵那山である。恵那山には幾つかの登山道があるが、選択したのは最短距離の広河原ルートではなく、神坂峠ルートをとることにした。これは天気がいいので、展望がより得られるということと、アクセスがこちらの方が便利だと思ったからである。これは常に最短距離を選ぼうとする私としては、結構めずらしいことだ。

前泊したのは中津川ルートインホテルである。着いたのは22時頃だ。すぐ寝ようと思ったが、ゼミ生が販売している珈琲の売れ行きが悪く、三杯も飲んだせいか、なかなか寝付けない。結果、3時間も寝ていない状態で挑むことになる。ホテルを出たのは6時前だったが、登山口までは結構、遠く、駐車場に着いたのは6時45分。ただ、神坂峠駐車場は避けて、その手前の大櫓駐車場に停めることとする。神坂峠は標高が1535メートルに対して、大櫓駐車場からの追分登山口は標高が1320メートル。この200メートル差は大きいが、実は、この追分登山ルートは神坂峠ルートと鳥越峠で合流するのだが、神坂峠から鳥越峠に行くのに一度山を越えなくてはならない。これは、つまり、登山の最終ステージで登らなくてはいけない、ということだ。あと、追分登山ルートの方が鳥越峠に到達する距離も短く、時間も早い。ただ、標高差があるというのと、登山道が荒れているであろうと推測されるのがマイナスである。ただ、ここは標高差よりも時間と距離、そして登山の最後に登らなくてはならない、ということを避けて、こちらにした。これは、結果的にはプラスであったかと思う。というのは、登坂は急で厳しいが、恵那山、意外と時間がかかり、最後の30分の短縮は結構、有り難かったからである。

さて、大櫓駐車場からの追分登山口までは、神坂峠に向かって5分間ほど歩かなくてはならない。登山口は極めて分かりやすい。私は登り初めて、すぐにストックを忘れたことに気づき、駐車場に取りに行ったので、結局、登り始めたのは7時になってしまった。ただ、ストックは下山時には絶対的に必要だったので、これは10分を犠牲にしても取りに戻ったのは大正解であった。

<追分登山口は大櫓駐車場から神坂峠まで歩いて5分ぐらいのところにある>

<追分登山ルートはなかなかの急登である>

<追分登山ルートは熊笹にカバーされており、熊笹のところには崖だったりするので要注意だ>

さて、追分ルートは、相当の急坂ではあるが、ルートは分かりやすく、それほど厳しくはなかった。ただ、これは恵那山の神坂峠ルート全般に言えることだが、熊笹が登山道の両脇を覆っていて地面の様子が分かりにくい。場合によっては、急な崖であったりするところや岩とかがあっても分からないので、その点は要注意である。鳥越峠に着いたのは7時40分。ゆっくりと歩いて行ったので、コースタイムよりは大幅に時間がかかったが、それでも神坂峠からのコースタイムよりは短い。さて、ここからは熊笹を切り開いたかのような尾根道をひたすら歩いて行く。雲一つない快晴で、紅葉の山々が美しい。20分ほど歩くと御岳、乗鞍岳、そして北アルプスの山容が展望できる。うっすらと雪化粧をした峰々は素晴らしく美しい。右に御岳・乗鞍岳、左に南アルプスの山々をみて歩く尾根道は気持ちよいの一言である。とはいえ、両側が笹で見えないこの登山道、油断をすると崖に落ちるかもしれないので気は抜けない。大判山に到着したのは8時30分。ここからは恵那山がドーンと前方に聳え立つ。また、中央アルプスの展望が素晴らしい。ベンチもあり休憩には絶好のスポットなのだが、やたら声がでかい中年カップルがいてうざかったので、ここは通過する。大判山からはちょっと下りに入る。尾根ルートは展望が素晴らしいのはプラスだが、この上り、下りをさせられるところが辛い。さて、しばらく行くと急登が始まる。こだまエリアという休憩所に着いたのが9時10分。そして天狗ナギに9時30分頃に着く。これは山肌が大崩壊しているところで、その表情は荒々しく、自然の力のすさまじさを感じさせる。さて、ここからは相当の急登であり、途中で太股に来る。痙攣一歩手前というところをだましだまし登っていく。ここで随分と時間をかけたこともあり、分岐点に到着したのが10時40分。ここからはなだらかな稜線歩きで、右側に名古屋方面が展望できる。そこで出会った人が、今年で恵那山に登ったのは4回目だが、名古屋市内が展望できたのは初めてだ、と語っていた。それだけ、今日は視界に恵まれたということだろう。名古屋市内の方面は、伊吹山もしっかりとその姿を見せている。さて、しかし稜線歩きは、分岐点から山頂までのコースタイムでも20分で大したことがない筈だったが、私は苦労した。これは、遂に太股が限界近くに達していたこともあるのだが、一歩進めば、もう肉離れが起きるぐらいの状態にもなり、動けなくなって休んだりした。結果、山頂に着いたのは11時05分。さて、山頂はただ看板があるだけで、非常にしょぼい。というか、森の中なので、下手したら気づかない人もいるのではないだろうか。これまで登った百名山の中でも、最も地味というか控えめな山頂の看板である。展望もまったくない。ただ、そこから少し行くと避難小屋があり、避難小屋の裏側にある岩場からは南アルプスの絶景が見え、それらの山々の後ろに雪を被った富士山を見ることができた。これは、なかなかの感動的景観である。

<鳥越峠で神坂峠ルートと合流する>

<鳥越峠からは尾根沿いを歩いて行く。熊笹を切り開くような登山道である>

<右側には御岳、乗鞍岳、そして北アルプスの山々を展望できた>

<大判山にはベンチがあり、休憩するには好都合である>

<大判山から展望する恵那山>

<南アルプス側は雲海が広がっており、登山の疲れが吹き飛ぶような景色を見せてくれた>

<天狗ナギは岩肌が崩壊した荒々しい様子を見せてくれる>

<黒井沢ルートとの合流点。ここから山頂までは緩やかな尾根道>

<合流点から山頂までの尾根道から太平洋側を望む>

<合流点から山頂までの尾根道から名古屋市内を望む>

<山頂の看板。百名山でも最もしょぼい山頂と言えるのではないだろうか・・・まだすべてを登っていないので憶測だが、これまで私が登頂した山では最もしょぼい>

<避難小屋の裏側にある岩場から南アルプス側を展望する。富士山も姿を見せている>

<避難小屋の周辺はちょっと休憩して食事をとるにはうってつけの広場となっている>

ここでいつもの通り、カップヌードルの昼食を取る。私が愛読している塀内夏子の『なつこの百名山:百コ登ったどー』では恵那山の山頂は虫だらけで難儀だったというようなことを書いていたが、11月ということもあって虫類が現れることもなく、快適にご飯を食べることができた。

11時50分頃に下山を開始する。分岐点に到着したのが12時15分ぐらい。そこからは急坂を下っていく訳だが、寝不足もあってふらついてちょっと危ない。途中で少し、仮眠を取ろうかとも思ったが、恵那山の日の入りは16時25分ぐらい。ゆっくりすると暗くなってしまい、暗くなったら追分登山ルートは下るのが厳しいと考え、頑張って歩き続ける。上りではあまりチェックできなかった天狗ナギ、ウバナギが下りではよく観られ、その迫力をより一層感じることができた。大判山に着いたのが14時。ここまで来れば、もう大丈夫かなと思い、10分ほどベンチで横になる。鳥越峠に着いたのが14時50分。ここからの下りは、結構、岩が滑りやすく、上りに比べてずっと神経を使った。今回は得意の尻餅をせずに下山できるかな、と思っていたのだが、ゴールが見えた20メートルぐらい手前で滑ってしまった。最後まで緊張しろ、と心の中で自分を戒めていたのにこの様だ。ちょっと自己嫌悪である。

さて、恵那山は100名山登山でも今ひとつな山として語られることが多いが、天候に恵まれ、極めて快適な登山を楽しむことができた。改めて登山は天気と季節によって、その快適さ、満足度も大きく違うことを確認する。おそらく、恵那山の登山をするタイミングとしては、今年でも最もいいような日に登ることができたのではないだろうか。確かに展望が得られず、この長い急坂を登らされたらなかなか滅入るであろう。そういう意味では非常に恵まれた恵那山登山を楽しむことができた。

<往路では分からなかったが、復路ではその荒々しいウバナギを見ることができる>

登山道整備度 ★★★☆☆ 登山道は分かりやすいが尾根道は笹に覆われており、必ずしも歩きやすいとはいえない。また、追分登山ルートは荒れているとまでは言わないが、それほど整備がされていない。

岩場度 ★★☆☆☆ 天狗ナギから分岐点まではちょっとした岩場的な登りがある

登山道ぬかるみ度 ★★☆☆☆ この日は晴れていたので、それほど気にならなかったが、熊笹をかき分けるようなところはぬかるんでいる

登山道笹度 ★★★★★ 危険を感じるほど熊笹が生えている

虫うっとうしい度 ☆☆☆☆☆ (虫はいなかったが、これは季節的なことかもしれない)

展望度 ★★★★☆ 尾根道なので展望は相当、いいかと思われる。ただ、山頂からの展望がまったくないので、ちょっと減点をしている

駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場への道はしっかりと整備されている)

トイレ充実度 ★☆☆☆☆ (山頂の避難小屋にはトイレがあるが、それ以外は特になかったような気がする)

下山後の温泉充実度 ★★☆☆☆ (麓の集落にクアリゾートがあり、温泉の代替として使える)

安全度 ★★★☆☆ 熊笹ルートは足を踏み外したり、こけたりする可能性が高く、それほど安全な登山道とはいえないと思われる

前泊したのは中津川ルートインホテルである。着いたのは22時頃だ。すぐ寝ようと思ったが、ゼミ生が販売している珈琲の売れ行きが悪く、三杯も飲んだせいか、なかなか寝付けない。結果、3時間も寝ていない状態で挑むことになる。ホテルを出たのは6時前だったが、登山口までは結構、遠く、駐車場に着いたのは6時45分。ただ、神坂峠駐車場は避けて、その手前の大櫓駐車場に停めることとする。神坂峠は標高が1535メートルに対して、大櫓駐車場からの追分登山口は標高が1320メートル。この200メートル差は大きいが、実は、この追分登山ルートは神坂峠ルートと鳥越峠で合流するのだが、神坂峠から鳥越峠に行くのに一度山を越えなくてはならない。これは、つまり、登山の最終ステージで登らなくてはいけない、ということだ。あと、追分登山ルートの方が鳥越峠に到達する距離も短く、時間も早い。ただ、標高差があるというのと、登山道が荒れているであろうと推測されるのがマイナスである。ただ、ここは標高差よりも時間と距離、そして登山の最後に登らなくてはならない、ということを避けて、こちらにした。これは、結果的にはプラスであったかと思う。というのは、登坂は急で厳しいが、恵那山、意外と時間がかかり、最後の30分の短縮は結構、有り難かったからである。

さて、大櫓駐車場からの追分登山口までは、神坂峠に向かって5分間ほど歩かなくてはならない。登山口は極めて分かりやすい。私は登り初めて、すぐにストックを忘れたことに気づき、駐車場に取りに行ったので、結局、登り始めたのは7時になってしまった。ただ、ストックは下山時には絶対的に必要だったので、これは10分を犠牲にしても取りに戻ったのは大正解であった。

<追分登山口は大櫓駐車場から神坂峠まで歩いて5分ぐらいのところにある>

<追分登山ルートはなかなかの急登である>

<追分登山ルートは熊笹にカバーされており、熊笹のところには崖だったりするので要注意だ>

さて、追分ルートは、相当の急坂ではあるが、ルートは分かりやすく、それほど厳しくはなかった。ただ、これは恵那山の神坂峠ルート全般に言えることだが、熊笹が登山道の両脇を覆っていて地面の様子が分かりにくい。場合によっては、急な崖であったりするところや岩とかがあっても分からないので、その点は要注意である。鳥越峠に着いたのは7時40分。ゆっくりと歩いて行ったので、コースタイムよりは大幅に時間がかかったが、それでも神坂峠からのコースタイムよりは短い。さて、ここからは熊笹を切り開いたかのような尾根道をひたすら歩いて行く。雲一つない快晴で、紅葉の山々が美しい。20分ほど歩くと御岳、乗鞍岳、そして北アルプスの山容が展望できる。うっすらと雪化粧をした峰々は素晴らしく美しい。右に御岳・乗鞍岳、左に南アルプスの山々をみて歩く尾根道は気持ちよいの一言である。とはいえ、両側が笹で見えないこの登山道、油断をすると崖に落ちるかもしれないので気は抜けない。大判山に到着したのは8時30分。ここからは恵那山がドーンと前方に聳え立つ。また、中央アルプスの展望が素晴らしい。ベンチもあり休憩には絶好のスポットなのだが、やたら声がでかい中年カップルがいてうざかったので、ここは通過する。大判山からはちょっと下りに入る。尾根ルートは展望が素晴らしいのはプラスだが、この上り、下りをさせられるところが辛い。さて、しばらく行くと急登が始まる。こだまエリアという休憩所に着いたのが9時10分。そして天狗ナギに9時30分頃に着く。これは山肌が大崩壊しているところで、その表情は荒々しく、自然の力のすさまじさを感じさせる。さて、ここからは相当の急登であり、途中で太股に来る。痙攣一歩手前というところをだましだまし登っていく。ここで随分と時間をかけたこともあり、分岐点に到着したのが10時40分。ここからはなだらかな稜線歩きで、右側に名古屋方面が展望できる。そこで出会った人が、今年で恵那山に登ったのは4回目だが、名古屋市内が展望できたのは初めてだ、と語っていた。それだけ、今日は視界に恵まれたということだろう。名古屋市内の方面は、伊吹山もしっかりとその姿を見せている。さて、しかし稜線歩きは、分岐点から山頂までのコースタイムでも20分で大したことがない筈だったが、私は苦労した。これは、遂に太股が限界近くに達していたこともあるのだが、一歩進めば、もう肉離れが起きるぐらいの状態にもなり、動けなくなって休んだりした。結果、山頂に着いたのは11時05分。さて、山頂はただ看板があるだけで、非常にしょぼい。というか、森の中なので、下手したら気づかない人もいるのではないだろうか。これまで登った百名山の中でも、最も地味というか控えめな山頂の看板である。展望もまったくない。ただ、そこから少し行くと避難小屋があり、避難小屋の裏側にある岩場からは南アルプスの絶景が見え、それらの山々の後ろに雪を被った富士山を見ることができた。これは、なかなかの感動的景観である。

<鳥越峠で神坂峠ルートと合流する>

<鳥越峠からは尾根沿いを歩いて行く。熊笹を切り開くような登山道である>

<右側には御岳、乗鞍岳、そして北アルプスの山々を展望できた>

<大判山にはベンチがあり、休憩するには好都合である>

<大判山から展望する恵那山>

<南アルプス側は雲海が広がっており、登山の疲れが吹き飛ぶような景色を見せてくれた>

<天狗ナギは岩肌が崩壊した荒々しい様子を見せてくれる>

<黒井沢ルートとの合流点。ここから山頂までは緩やかな尾根道>

<合流点から山頂までの尾根道から太平洋側を望む>

<合流点から山頂までの尾根道から名古屋市内を望む>

<山頂の看板。百名山でも最もしょぼい山頂と言えるのではないだろうか・・・まだすべてを登っていないので憶測だが、これまで私が登頂した山では最もしょぼい>

<避難小屋の裏側にある岩場から南アルプス側を展望する。富士山も姿を見せている>

<避難小屋の周辺はちょっと休憩して食事をとるにはうってつけの広場となっている>

ここでいつもの通り、カップヌードルの昼食を取る。私が愛読している塀内夏子の『なつこの百名山:百コ登ったどー』では恵那山の山頂は虫だらけで難儀だったというようなことを書いていたが、11月ということもあって虫類が現れることもなく、快適にご飯を食べることができた。

11時50分頃に下山を開始する。分岐点に到着したのが12時15分ぐらい。そこからは急坂を下っていく訳だが、寝不足もあってふらついてちょっと危ない。途中で少し、仮眠を取ろうかとも思ったが、恵那山の日の入りは16時25分ぐらい。ゆっくりすると暗くなってしまい、暗くなったら追分登山ルートは下るのが厳しいと考え、頑張って歩き続ける。上りではあまりチェックできなかった天狗ナギ、ウバナギが下りではよく観られ、その迫力をより一層感じることができた。大判山に着いたのが14時。ここまで来れば、もう大丈夫かなと思い、10分ほどベンチで横になる。鳥越峠に着いたのが14時50分。ここからの下りは、結構、岩が滑りやすく、上りに比べてずっと神経を使った。今回は得意の尻餅をせずに下山できるかな、と思っていたのだが、ゴールが見えた20メートルぐらい手前で滑ってしまった。最後まで緊張しろ、と心の中で自分を戒めていたのにこの様だ。ちょっと自己嫌悪である。

さて、恵那山は100名山登山でも今ひとつな山として語られることが多いが、天候に恵まれ、極めて快適な登山を楽しむことができた。改めて登山は天気と季節によって、その快適さ、満足度も大きく違うことを確認する。おそらく、恵那山の登山をするタイミングとしては、今年でも最もいいような日に登ることができたのではないだろうか。確かに展望が得られず、この長い急坂を登らされたらなかなか滅入るであろう。そういう意味では非常に恵まれた恵那山登山を楽しむことができた。

<往路では分からなかったが、復路ではその荒々しいウバナギを見ることができる>

登山道整備度 ★★★☆☆ 登山道は分かりやすいが尾根道は笹に覆われており、必ずしも歩きやすいとはいえない。また、追分登山ルートは荒れているとまでは言わないが、それほど整備がされていない。

岩場度 ★★☆☆☆ 天狗ナギから分岐点まではちょっとした岩場的な登りがある

登山道ぬかるみ度 ★★☆☆☆ この日は晴れていたので、それほど気にならなかったが、熊笹をかき分けるようなところはぬかるんでいる

登山道笹度 ★★★★★ 危険を感じるほど熊笹が生えている

虫うっとうしい度 ☆☆☆☆☆ (虫はいなかったが、これは季節的なことかもしれない)

展望度 ★★★★☆ 尾根道なので展望は相当、いいかと思われる。ただ、山頂からの展望がまったくないので、ちょっと減点をしている

駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場への道はしっかりと整備されている)

トイレ充実度 ★☆☆☆☆ (山頂の避難小屋にはトイレがあるが、それ以外は特になかったような気がする)

下山後の温泉充実度 ★★☆☆☆ (麓の集落にクアリゾートがあり、温泉の代替として使える)

安全度 ★★★☆☆ 熊笹ルートは足を踏み外したり、こけたりする可能性が高く、それほど安全な登山道とはいえないと思われる

会津駒ヶ岳(百名山57座登頂) [日本百名山]

紅葉の最中、会津駒ヶ岳に挑戦した。前日に七入山荘に宿泊。本当は登山口の檜枝岐村の宿に泊まりたがったのだが、すべて満室。仕方なく、ちょっと距離のある七入山荘に泊まったのだが、この宿のサービスがとてもよかった。特に朝食のおにぎりが美味しかったことは有り難かった。まだ暗い中、4時50分頃に宿を出る。登山口は10分もしないで着く。

さて、会津駒ヶ岳は登山口に駐車場があるが、駐車場台数は20台ぐらいである。車中泊をする人が多く、5時頃でも結構、厳しいかもしれない。ここに駐車できないと、結構、歩くことになるので、ここに駐車できるかどうかで、中門岳まで行けるかどうかの判断に大きく影響を与えることとなる。登山口まではくねくね道の狭い道であるが、こういう登山道へのアクセス道路としては決して悪くない。路駐もできるスペースも幾つか見つけたので、仮に駐車できなくてもそれほどダメージもないかなとも思い、多少、安心する。

登山口の駐車場であるが、最後のスポットに運良く、駐車することができた。これは大きい。最初は懐中電灯をつけて歩き始めようかとも思っていたのだが、山間の谷は明るくなり始めると、すぐに周りも明るくなる。5時30分頃には、懐中電灯がなくても歩けるほどになったので出発する。駐車場からちょっと歩くと、登山口。そこからいきなり、階段となる。そして、階段を登り切った後も急登が続く。ただ、全体において急登が一番、きついのはこの登り初めだけであった。歩き始めであり、急く気持ちを抑えて、ゆっくりと一歩一歩進んでいく。登山の体験を通じて、序盤で調子こくと痛いしっぺ返しが来ることを、身をもって知ったので。

<登山口からいきなり階段>

さて、序盤戦の急登は厳しいものがあったが、徐々に斜度は緩やかになっていく。通常の山は山頂に近づくにつれ、斜度がきつくなるのとは逆だが、これは太股や膝には優しい。会津駒ヶ岳はブナの森が美しく、紅葉の色彩は見事の一言につきる。本当、日本の紅葉は世界に誇る美しさだと思う。しかし、これは山に登るから知ったことで、山に登らなかったら一生、知らずに過ぎてしまったかと思う。登山をしていてよかったと思うのは、こういう時だ。

<南会津の山々に雲海が広がる幻想的な風景>

<広葉樹の紅葉が美しく、目を楽しませてくれる>

広葉樹の森を歩き続けて3時間ぐらい経つと、視界が開けて会津駒ヶ岳が見える。周辺の紅葉した山々も見え、また、東側には雲海に覆われた山々が展望できる。今日は本当に素晴らしい登山日和だ。

<駒の小屋に近づくと展望が開け、足取りも軽くなる>

<駒の小屋周辺は湿原が発達しており、木道を歩くことになる>

さて、駒の小屋に到着したのが9時10分ぐらい。休憩時間を贅沢に取ったので、コースタイムよりは時間がかかっている。そこで荷物を置かしてもらい、会津駒ヶ岳に登る。登頂したのは9時30分。山頂には、記念写真を撮影する行列ができている。何しろ天気が素晴らしく、眺めも最高なので、中門岳にまで足を伸ばす。中門岳までのルートは木道で、ほぼ平ら。ただ、この木道は滑ることで有名。私は、そうじゃなくても滑りやすいので、十二分に注意をしながら歩を進める。中門岳の手前に中門大池がある。まるで鏡のように空模様を移している。会津駒ヶ岳から中門岳までは、ワイルドフラワーで有名らしいが、この紅葉の季節でも、周りの山々を展望しながら湿原を歩くのは、空中散歩のようで大変気持ちがよい。というか、このルートこそ会津駒ヶ岳登山のハイライトなのではないかと思ったぐらいだ。

<会津駒ヶ岳の山頂からは見事な燧ヶ岳を見ることができる>

<会津駒ヶ岳の山頂>

<山頂から中門岳への湿原を通る道は、空中散歩のようでとても爽快だ>

<中門大池>

<中門岳からは360度の見事な展望が得られる>

<中門岳と会津駒ヶ岳を結ぶ道から燧ヶ岳の素晴らしい山容を望む>

<この看板は怖い!しかし、無事に滑らずに往復することができた>

<駒の小屋周辺からの展望。紅葉が彩るランドスケープが美しい>

<駒の小屋のすぐそばの展望>

さて、12時には駒の小屋に戻り、そこで昼食。今回の昼食はみな、カップ麺系。そのために三人分の水を運んだので、結構、重かったがそれから解放されて、帰りはちょっと荷物が軽くなった。12時50分に小屋を発つ。その後、ほぼ休憩なしのピッチで下り、14時40分には登山口に到着する。天気がよくて、登山道もあまりすべらずに戻ることができたが、雨の後とかは相当、滑りやすそうな泥道なので、留意することが必要であろう。

その後、近くの温泉で汗を流し、16時頃に帰路につく。紅葉シーズンの晴天日の登山は、本当に素晴らしいことを再確認。足が動くうちは、一年に最低でも一回は観に行きたい。

登山道整備度 ★★★★☆(しっかりと整備されており、歩きやすい。ただ、雨が降った後などはぬかるみができるであろう。駒の小屋近くや、山頂付近は木道が整備されている)

岩場度 ☆☆☆☆☆(岩場はない)

登山道ぬかるみ度 ★★☆☆☆ (晴れていたので気にならなかったが、雨だと登山口からちょっと先まではぬかるみで歩きにくいかもしれない)

虫うっとうしい度 ☆☆☆☆☆ (10月中旬ということもあるが、虫はまったく気にならなかった)

展望度 ★★★★★ (会津駒ヶ岳山頂から中門岳までは空中散歩のよう)

駐車場アクセス度 ★★★☆☆ (最後のスポットに駐められたのはラッキーだったが、駐められないと国道の駐車場に駐めることとなる)

トイレ充実度 ★★☆☆☆ (駒ヶ岳山荘にはしっかりとトイレがある)

下山後の温泉充実度 ★★★★★ (登山口のそばに温泉がある)

安全度 ★★★★☆ (一部、木道が滑りやすいが気をつけて歩けば大丈夫。特に危険なところはない)

さて、会津駒ヶ岳は登山口に駐車場があるが、駐車場台数は20台ぐらいである。車中泊をする人が多く、5時頃でも結構、厳しいかもしれない。ここに駐車できないと、結構、歩くことになるので、ここに駐車できるかどうかで、中門岳まで行けるかどうかの判断に大きく影響を与えることとなる。登山口まではくねくね道の狭い道であるが、こういう登山道へのアクセス道路としては決して悪くない。路駐もできるスペースも幾つか見つけたので、仮に駐車できなくてもそれほどダメージもないかなとも思い、多少、安心する。

登山口の駐車場であるが、最後のスポットに運良く、駐車することができた。これは大きい。最初は懐中電灯をつけて歩き始めようかとも思っていたのだが、山間の谷は明るくなり始めると、すぐに周りも明るくなる。5時30分頃には、懐中電灯がなくても歩けるほどになったので出発する。駐車場からちょっと歩くと、登山口。そこからいきなり、階段となる。そして、階段を登り切った後も急登が続く。ただ、全体において急登が一番、きついのはこの登り初めだけであった。歩き始めであり、急く気持ちを抑えて、ゆっくりと一歩一歩進んでいく。登山の体験を通じて、序盤で調子こくと痛いしっぺ返しが来ることを、身をもって知ったので。

<登山口からいきなり階段>

さて、序盤戦の急登は厳しいものがあったが、徐々に斜度は緩やかになっていく。通常の山は山頂に近づくにつれ、斜度がきつくなるのとは逆だが、これは太股や膝には優しい。会津駒ヶ岳はブナの森が美しく、紅葉の色彩は見事の一言につきる。本当、日本の紅葉は世界に誇る美しさだと思う。しかし、これは山に登るから知ったことで、山に登らなかったら一生、知らずに過ぎてしまったかと思う。登山をしていてよかったと思うのは、こういう時だ。

<南会津の山々に雲海が広がる幻想的な風景>

<広葉樹の紅葉が美しく、目を楽しませてくれる>

広葉樹の森を歩き続けて3時間ぐらい経つと、視界が開けて会津駒ヶ岳が見える。周辺の紅葉した山々も見え、また、東側には雲海に覆われた山々が展望できる。今日は本当に素晴らしい登山日和だ。

<駒の小屋に近づくと展望が開け、足取りも軽くなる>

<駒の小屋周辺は湿原が発達しており、木道を歩くことになる>

さて、駒の小屋に到着したのが9時10分ぐらい。休憩時間を贅沢に取ったので、コースタイムよりは時間がかかっている。そこで荷物を置かしてもらい、会津駒ヶ岳に登る。登頂したのは9時30分。山頂には、記念写真を撮影する行列ができている。何しろ天気が素晴らしく、眺めも最高なので、中門岳にまで足を伸ばす。中門岳までのルートは木道で、ほぼ平ら。ただ、この木道は滑ることで有名。私は、そうじゃなくても滑りやすいので、十二分に注意をしながら歩を進める。中門岳の手前に中門大池がある。まるで鏡のように空模様を移している。会津駒ヶ岳から中門岳までは、ワイルドフラワーで有名らしいが、この紅葉の季節でも、周りの山々を展望しながら湿原を歩くのは、空中散歩のようで大変気持ちがよい。というか、このルートこそ会津駒ヶ岳登山のハイライトなのではないかと思ったぐらいだ。

<会津駒ヶ岳の山頂からは見事な燧ヶ岳を見ることができる>

<会津駒ヶ岳の山頂>

<山頂から中門岳への湿原を通る道は、空中散歩のようでとても爽快だ>

<中門大池>

<中門岳からは360度の見事な展望が得られる>

<中門岳と会津駒ヶ岳を結ぶ道から燧ヶ岳の素晴らしい山容を望む>

<この看板は怖い!しかし、無事に滑らずに往復することができた>

<駒の小屋周辺からの展望。紅葉が彩るランドスケープが美しい>

<駒の小屋のすぐそばの展望>

さて、12時には駒の小屋に戻り、そこで昼食。今回の昼食はみな、カップ麺系。そのために三人分の水を運んだので、結構、重かったがそれから解放されて、帰りはちょっと荷物が軽くなった。12時50分に小屋を発つ。その後、ほぼ休憩なしのピッチで下り、14時40分には登山口に到着する。天気がよくて、登山道もあまりすべらずに戻ることができたが、雨の後とかは相当、滑りやすそうな泥道なので、留意することが必要であろう。

その後、近くの温泉で汗を流し、16時頃に帰路につく。紅葉シーズンの晴天日の登山は、本当に素晴らしいことを再確認。足が動くうちは、一年に最低でも一回は観に行きたい。

登山道整備度 ★★★★☆(しっかりと整備されており、歩きやすい。ただ、雨が降った後などはぬかるみができるであろう。駒の小屋近くや、山頂付近は木道が整備されている)

岩場度 ☆☆☆☆☆(岩場はない)

登山道ぬかるみ度 ★★☆☆☆ (晴れていたので気にならなかったが、雨だと登山口からちょっと先まではぬかるみで歩きにくいかもしれない)

虫うっとうしい度 ☆☆☆☆☆ (10月中旬ということもあるが、虫はまったく気にならなかった)

展望度 ★★★★★ (会津駒ヶ岳山頂から中門岳までは空中散歩のよう)

駐車場アクセス度 ★★★☆☆ (最後のスポットに駐められたのはラッキーだったが、駐められないと国道の駐車場に駐めることとなる)

トイレ充実度 ★★☆☆☆ (駒ヶ岳山荘にはしっかりとトイレがある)

下山後の温泉充実度 ★★★★★ (登山口のそばに温泉がある)

安全度 ★★★★☆ (一部、木道が滑りやすいが気をつけて歩けば大丈夫。特に危険なところはない)

五竜岳(百名山56座登頂) [日本百名山]

五竜岳にチャレンジする。前日は五竜のゴンドラ駅のそばのアムルというペンションに泊まったのだが、ここが施設もよく、食事もよく、そして何よりコスパがよく、とてもいいペンションであった。幸先がよい。

さて、ゴンドラは8時15分から営業する。8時頃には切符売り場で待ち、4組目ぐらいで乗ることができた。ゴンドラで一挙に標高を稼ぐ。さらにリフトにも乗ると、スタート地点は1673メートルだ。ここの出発時間は8時50分である。リフトの終点付近は高山植物園となっており、そこから小遠見山はハイキング・ルートにもなっていて登山道は極めてよく整備されており、歩きやすい。しかし、階段もあるなど高さはしっかりと稼いでいく。天気も素晴らしく、五竜岳、鹿島槍ヶ岳、唐松岳が目の前に屹立している。素晴らしい景観に圧倒されると同時に、至福感を覚える。なぜ、素晴らしい景観をみると、至福感を覚えるかは不思議ではあるが、この日、ここに自分がいることが嬉しい。小遠見山は10時10分に到着。小遠見山からは360度の展望が得られるようだが、そこはスキップする。ここからは、本格的な登山道となる。ここから大遠見山までは歩きやすいが、狭い尾根を歩くので、足の踏み外しには気をつけないといけない。また、せっかく登ったのに下りもあったりして、そういう点では足への負担は大きい。大遠見山に着く頃ぐらいに、太股がピキキっときて、攣りそうになる。相変わらず、太股の筋肉は弱い。痙攣してしまうと、復活するのに時間がかかるので、だましだましで高さを稼ぐようにする。大遠見山に到着したのは11時30分。ここでおにぎり等昼食を摂る。そこから階段のような斜面を登ると西遠見ノ池がある、ちょっとした広場となる。ここからの展望はまさに絶景で、五竜岳の圧倒的な存在感に感服すると同時に、本当にこれに登れるのか、という不安な気持ちも湧く。これからは岩場と鎖場が続くということで、ストックをしまい、両手を使って登っていく。西遠見山から五竜山荘までは、これまでとは違って、本格的な登山道だ。一歩、一歩、慎重に進んでいく。岩稜登りなので、ルートには気をつけなくてはならない。幾つかの鎖場と階段を登っていくと、五竜山荘の赤い屋根が見える。ようやく着いたと喜んだのも束の間、五竜山荘に行くには一度、白岳に登り、そこから降りていかなくてはならないことを知る。身体は相当、疲れているので、こういうのはドッと疲れが増す。とはいえ、気力で白岳まで登る。白岳からは360度の展望が得られて、心が軽くなる。疲れも吹っ飛ぶような感じだ。とはいえ、慎重に五竜山荘まで降りていく。五竜山荘に到着したのは13時30分。

チェックインをして荷物を置き、少し、休んでから14時15分に五竜岳にチャレンジする。五竜山荘には往復するのに2時間以上はかかるので注意、と記した看板が設置されている。山荘と山頂の標高差は300メートル以上。山荘からの登山道はずっと岩稜歩きだ。ペンキでの印がなければ、どこを歩いていいか分からないような岩の世界である。まるで、イギリスのプログレッシブ・ロック・バンド「イエス」のアルバム『リレイヤー』のカバーのような世界である。って、何を言っているか分からない人は分からないだろうが。

この山頂までの登山は結構、激しいのと、急斜面を横断するので、足下には気をつけなくてはならない。あと、途中からは登山というよりかはロッククライミングのような感じにもなるので、両手を使って登っていくような感じとなる。また、偽五竜岳のようなものが幾つかあって、ようやく着いたか、と安心すると何度も裏切られる。疲れていて、太股がピキキっと頻繁に来る中、なかなかこれは堪える。とはいえ、出口のないトンネルはない、ということで、ようやく山頂に着く。15時40分ということでコースタイムの1時間よりも遙かに時間はかかった。山頂は雲に覆われたり、晴れたりしたが、晴れた時は立山から剱が見えて素晴らしい展望が得られる。風も強くなく、まるで天国に来たかのような気分で、20分間ほどボーッとその場所にいる。16時になったので、山荘へ戻る。この帰路も岩稜を降りていくので気をつけなくてはならない。山荘に戻ったのは16時45分。

五竜山荘は、オールド・ファッションの山荘であり、満室であるところのキャンセルでぎりぎり来られたのだが、なぜか2階の部屋は我々二人で独占できた。コロナで定員を随分と絞っているということか。食事は第二クルーの17時40分から。カレーとコロッケなど。ご飯とお味噌汁はおかわり自由。カレーは美味しいと評判だったが、ごくふつうのカレー。まあ、山小屋で食べる料理はなんか、だいたい美味しく思えるから。個人的にはお味噌汁は嬉しく、これはおかわりをした。疲労困憊だったのか、18時30分にはもう爆睡をしてしまった。

2日目は3時30分起き。いろいろと準備をして、5時ちょっと前に朝食の席に着く。五竜山荘、朝食もなかなかボリュームがあり、ご飯とお味噌汁をおかわりできるので、ここでカロリーはバッチリ取ることができる。小屋を出たのは5時35分。小雨でレインコートを着ざるを得ない。白岳から西遠見までは、鎖場の連続で、どうもここでの事故が一番、多いらしい。ということで、丁寧に降りていく。西遠見に着いたのは7時ちょうど。それからは比較的楽な下りである。昨日、見えた絶景は、今日はまったく見えず、ガスの中を歩いて行く。ただ狭い尾根になっている部分もあるので、注意して歩いて行かないといけない。大遠見に着いたのは7時35分、中遠見に着いたのは8時5分。ここで10分ほど休憩して、小遠見に着いたのは8時35分。そして、リフトの上の駅に着いたのが9時15分。その後、リフトに乗ってもよかったのだが、歩いてゴンドラの頂上駅まで行く。これは10分ぐらいかかって、ゴンドラの頂上に着いたのは9時25分であった。4時間をぎりぎりきったかな、という感じである。五竜山荘から西遠見までは厳しかったが、それ以外は登りに比べると、下りは楽であった。温泉は五竜スキー場周辺が営業していないこともあり、八方温泉にて入る。

<ロープウェイから白馬市の方面を望む>

<ゴンドラの山頂周辺は高山植物園となっている>

<登山道は尾根道なので素晴らしい展望を得ることができる>

<登山道から望む五龍岳と唐松岳>

<登山道から鹿島槍ヶ岳を望む>

<五竜山荘が見えるが、そこに行くためには白岳に登り、降りていかなくてはならない>

<白岳から五竜岳と五竜山荘を望む>

<五竜山荘から東側方面を望む>

<五竜山荘から五竜岳への登山道は、ひたすら岩稜を登っていく感じで、ロッククライミングのようなものだ>

<五竜岳の山頂>

<山頂からは立山連峰、剣山を望める。今回は一眼レフは重いので持参せず、ゴープロでの撮影になってしまったため、広角すぎてその素晴らしさを写真で表現できないのは残念>

<山頂は雲海の上で、天国にいるかのような快適な気分にさせられる>

登山道整備度 ★★★★☆(小遠見岳まではハイキング・ルート・コースでもあるので、相当しっかりと整備されている。それ以降も西遠見までは細い尾根を注意すれば大丈夫であろう。西遠見から五竜山荘、五週山荘から山頂までは岩場なので、整備されているとは言いにくいが注意すれば登れる)

岩場度 ★★★★☆(西遠見からは山頂まで急斜面の岩場の連続)

登山道ぬかるみ度 ★★☆☆☆ (ぬかるみがないとは言えないが、気にするほどではなかった)

虫うっとうしい度 ★★☆☆☆ (西遠見で休憩していると蚊のような虫が大量にやってきたが、特に刺されたりはしなかった)

展望度 ★★★★★ (天国にいるかのような展望が山頂からは得られる。登山道も尾根道なので白馬連峰を眺めながら、快適な登山を楽しむことができる)

駐車場アクセス度 ★★★★★ (ロープウェイの駐車場はアクセスが極めて容易)

トイレ充実度 ★★☆☆☆ (登山道の入り口と山荘にはしっかりとトイレがある)

下山後の温泉充実度 ★★★★☆ (ロープウェイの駅にも温泉はある)

安全度 ★★☆☆☆ (長丁場であるのと西遠見から山頂までの岩場は落石等気をつけるスポットが多い。また、狭い尾根なので足を滑らせないことにも注意が必要だ)

さて、ゴンドラは8時15分から営業する。8時頃には切符売り場で待ち、4組目ぐらいで乗ることができた。ゴンドラで一挙に標高を稼ぐ。さらにリフトにも乗ると、スタート地点は1673メートルだ。ここの出発時間は8時50分である。リフトの終点付近は高山植物園となっており、そこから小遠見山はハイキング・ルートにもなっていて登山道は極めてよく整備されており、歩きやすい。しかし、階段もあるなど高さはしっかりと稼いでいく。天気も素晴らしく、五竜岳、鹿島槍ヶ岳、唐松岳が目の前に屹立している。素晴らしい景観に圧倒されると同時に、至福感を覚える。なぜ、素晴らしい景観をみると、至福感を覚えるかは不思議ではあるが、この日、ここに自分がいることが嬉しい。小遠見山は10時10分に到着。小遠見山からは360度の展望が得られるようだが、そこはスキップする。ここからは、本格的な登山道となる。ここから大遠見山までは歩きやすいが、狭い尾根を歩くので、足の踏み外しには気をつけないといけない。また、せっかく登ったのに下りもあったりして、そういう点では足への負担は大きい。大遠見山に着く頃ぐらいに、太股がピキキっときて、攣りそうになる。相変わらず、太股の筋肉は弱い。痙攣してしまうと、復活するのに時間がかかるので、だましだましで高さを稼ぐようにする。大遠見山に到着したのは11時30分。ここでおにぎり等昼食を摂る。そこから階段のような斜面を登ると西遠見ノ池がある、ちょっとした広場となる。ここからの展望はまさに絶景で、五竜岳の圧倒的な存在感に感服すると同時に、本当にこれに登れるのか、という不安な気持ちも湧く。これからは岩場と鎖場が続くということで、ストックをしまい、両手を使って登っていく。西遠見山から五竜山荘までは、これまでとは違って、本格的な登山道だ。一歩、一歩、慎重に進んでいく。岩稜登りなので、ルートには気をつけなくてはならない。幾つかの鎖場と階段を登っていくと、五竜山荘の赤い屋根が見える。ようやく着いたと喜んだのも束の間、五竜山荘に行くには一度、白岳に登り、そこから降りていかなくてはならないことを知る。身体は相当、疲れているので、こういうのはドッと疲れが増す。とはいえ、気力で白岳まで登る。白岳からは360度の展望が得られて、心が軽くなる。疲れも吹っ飛ぶような感じだ。とはいえ、慎重に五竜山荘まで降りていく。五竜山荘に到着したのは13時30分。

チェックインをして荷物を置き、少し、休んでから14時15分に五竜岳にチャレンジする。五竜山荘には往復するのに2時間以上はかかるので注意、と記した看板が設置されている。山荘と山頂の標高差は300メートル以上。山荘からの登山道はずっと岩稜歩きだ。ペンキでの印がなければ、どこを歩いていいか分からないような岩の世界である。まるで、イギリスのプログレッシブ・ロック・バンド「イエス」のアルバム『リレイヤー』のカバーのような世界である。って、何を言っているか分からない人は分からないだろうが。

この山頂までの登山は結構、激しいのと、急斜面を横断するので、足下には気をつけなくてはならない。あと、途中からは登山というよりかはロッククライミングのような感じにもなるので、両手を使って登っていくような感じとなる。また、偽五竜岳のようなものが幾つかあって、ようやく着いたか、と安心すると何度も裏切られる。疲れていて、太股がピキキっと頻繁に来る中、なかなかこれは堪える。とはいえ、出口のないトンネルはない、ということで、ようやく山頂に着く。15時40分ということでコースタイムの1時間よりも遙かに時間はかかった。山頂は雲に覆われたり、晴れたりしたが、晴れた時は立山から剱が見えて素晴らしい展望が得られる。風も強くなく、まるで天国に来たかのような気分で、20分間ほどボーッとその場所にいる。16時になったので、山荘へ戻る。この帰路も岩稜を降りていくので気をつけなくてはならない。山荘に戻ったのは16時45分。

五竜山荘は、オールド・ファッションの山荘であり、満室であるところのキャンセルでぎりぎり来られたのだが、なぜか2階の部屋は我々二人で独占できた。コロナで定員を随分と絞っているということか。食事は第二クルーの17時40分から。カレーとコロッケなど。ご飯とお味噌汁はおかわり自由。カレーは美味しいと評判だったが、ごくふつうのカレー。まあ、山小屋で食べる料理はなんか、だいたい美味しく思えるから。個人的にはお味噌汁は嬉しく、これはおかわりをした。疲労困憊だったのか、18時30分にはもう爆睡をしてしまった。

2日目は3時30分起き。いろいろと準備をして、5時ちょっと前に朝食の席に着く。五竜山荘、朝食もなかなかボリュームがあり、ご飯とお味噌汁をおかわりできるので、ここでカロリーはバッチリ取ることができる。小屋を出たのは5時35分。小雨でレインコートを着ざるを得ない。白岳から西遠見までは、鎖場の連続で、どうもここでの事故が一番、多いらしい。ということで、丁寧に降りていく。西遠見に着いたのは7時ちょうど。それからは比較的楽な下りである。昨日、見えた絶景は、今日はまったく見えず、ガスの中を歩いて行く。ただ狭い尾根になっている部分もあるので、注意して歩いて行かないといけない。大遠見に着いたのは7時35分、中遠見に着いたのは8時5分。ここで10分ほど休憩して、小遠見に着いたのは8時35分。そして、リフトの上の駅に着いたのが9時15分。その後、リフトに乗ってもよかったのだが、歩いてゴンドラの頂上駅まで行く。これは10分ぐらいかかって、ゴンドラの頂上に着いたのは9時25分であった。4時間をぎりぎりきったかな、という感じである。五竜山荘から西遠見までは厳しかったが、それ以外は登りに比べると、下りは楽であった。温泉は五竜スキー場周辺が営業していないこともあり、八方温泉にて入る。

<ロープウェイから白馬市の方面を望む>

<ゴンドラの山頂周辺は高山植物園となっている>

<登山道は尾根道なので素晴らしい展望を得ることができる>

<登山道から望む五龍岳と唐松岳>

<登山道から鹿島槍ヶ岳を望む>

<五竜山荘が見えるが、そこに行くためには白岳に登り、降りていかなくてはならない>

<白岳から五竜岳と五竜山荘を望む>

<五竜山荘から東側方面を望む>

<五竜山荘から五竜岳への登山道は、ひたすら岩稜を登っていく感じで、ロッククライミングのようなものだ>

<五竜岳の山頂>

<山頂からは立山連峰、剣山を望める。今回は一眼レフは重いので持参せず、ゴープロでの撮影になってしまったため、広角すぎてその素晴らしさを写真で表現できないのは残念>

<山頂は雲海の上で、天国にいるかのような快適な気分にさせられる>

登山道整備度 ★★★★☆(小遠見岳まではハイキング・ルート・コースでもあるので、相当しっかりと整備されている。それ以降も西遠見までは細い尾根を注意すれば大丈夫であろう。西遠見から五竜山荘、五週山荘から山頂までは岩場なので、整備されているとは言いにくいが注意すれば登れる)

岩場度 ★★★★☆(西遠見からは山頂まで急斜面の岩場の連続)

登山道ぬかるみ度 ★★☆☆☆ (ぬかるみがないとは言えないが、気にするほどではなかった)

虫うっとうしい度 ★★☆☆☆ (西遠見で休憩していると蚊のような虫が大量にやってきたが、特に刺されたりはしなかった)

展望度 ★★★★★ (天国にいるかのような展望が山頂からは得られる。登山道も尾根道なので白馬連峰を眺めながら、快適な登山を楽しむことができる)

駐車場アクセス度 ★★★★★ (ロープウェイの駐車場はアクセスが極めて容易)

トイレ充実度 ★★☆☆☆ (登山道の入り口と山荘にはしっかりとトイレがある)

下山後の温泉充実度 ★★★★☆ (ロープウェイの駅にも温泉はある)

安全度 ★★☆☆☆ (長丁場であるのと西遠見から山頂までの岩場は落石等気をつけるスポットが多い。また、狭い尾根なので足を滑らせないことにも注意が必要だ)

阿蘇山(日本百名山55座登頂) [日本百名山]

九州に行く機会があったので阿蘇山にチャレンジする。これまでも九州に行くたびにそのチャレンジを考えていたのだが、噴火警戒レベルが2であるので諦めていた。しかし、2021年10月にそのレベルが1になったので、今回も阿蘇山へのチャレンジを試みた。

伊丹空港から阿蘇熊本空港まで飛び、空港そばのリゾート・ホテルに泊まる。翌日は8時からホテルと空港を結ぶヴァンに乗せてもらい、レンタカー事務所で降ろしてもらう。そして、クルマを借りてまずは阿蘇火口に向かう。さて、しかし、阿蘇山上ターミナルで道は通行不可になっており、火口まで行けることができなかった。そうすると砂千里ヶ浜経由でチャレンジすることになるが、これだと私の登山マップだと130分。仙酔峡経由だとすずめ岩迂回ルートで90分なのと、また、こちらは天候が悪かったので、クルマで仙酔峡まで向かう。

途中、コンビニで朝食を取ったりしたこともあり、仙酔峡に着いたのは10時15分頃。ただ、この時、強い雨が降り始め、これは登山自体も諦めるかという気持ちが強くなる。しっかりとした登山の準備をしていなかったということもある。しかし、しばらくすると雨は降り止み、また状況がひどくなれば戻ればいいかという気持ちで10時20分頃から歩き始める。最初は仙酔尾根コースを取ることも考えたが、昨年、すずめ岩迂回ルートを再整備したというちらしをみたので、ここは迷わず、そちらのコースを取る。結果的に、これが大正解であることを下山時に知ることになる。

すずめ岩の分岐点までは、視界も広がり快調。歩道もしっかりと整備されていて、大変歩きやすい。また、50メートルごとに標識が立っており、自分のリズムをキープするうえでとても役立つ。こういう情報によって、本当、歩くインセンティブが増す。

分岐点からは、登山道は整備されていないのだが、岩にペンキでルートが示されているので、注意をしていれば迷うことはない。このルートも新しく整備されたため、標識がしっかりと配置されていて、安心だ。ここらへんからは霧雨になり、たまに雨雲も通る。そのような時は傘を差してやり過ごす。そんな感じで中岳に登頂する。時間は12時ちょうど。ほぼコース・タイム通りである。

残念ながら中岳からの展望はほぼゼロ。さて、ここから高岳までは20分ぐらい。風は相当、厳しいが雨が止んだこともあり、また高岳から仙酔尾根ルートを下った方が早く戻れると考え、濃霧の中、高岳まで向かう。高岳までのルートはまったく問題なく登れる。ここでも展望はゼロ。最近、山頂からの展望に恵まれていない。

さて、そこから仙酔尾根ルートを下り始めたのだが、いきなり急斜面のガレ場。これは結構、危ない。ということで慎重に慎重を重ねて下っていく。ほとんど登山道というか「道」のようなものはない状況だ。いや、この厳しさはまったく想定外だ。この厳しさはしかもずっと続く。ここを登らなくてよかったと思うと同時に、降りなくてもよかったなと後悔する。しかし、流石に戻るのは遠回りだろう、ということで降り続ける。ほとんど岩下りであり、手を使わないと厳しい。膝には結構、負担が大きいような急斜面だ。これは、ほぼずっと続く。さて、駐車場が近づき、ようやくレキから開放されたかと思ったら、そこは草が生い茂った道であった。草が生い茂っていて足下が見えないが、岩とかがゴロゴロしているので下手したら躓く。斜面も急なのでこれは躓いたら結構、怪我をする確率が高い。というか、もうちょっと整備して欲しい。ほとんど藪漕ぎのような感じで、駐車場に戻る。

そんな感じだったので、コース・タイムを大きく上回った。というか、このコース・タイム、ウサギのコース・タイムかとちょっと疑う。ガレのところをぴょんぴょんと岩を飛ぶように降りないとこの時間では下れないであろう。

展望は麓の方でしか得られなかったが、改めて阿蘇の雄大な自然は、日本一かと思う。多くの人は北海道こそ雄大なランドスケープだと考えているように思うが、個人的には阿蘇の雄大さには劣ると思う。これは、日本だけでなく、世界にも通じる迫力である。仙酔尾根は二度と登りたい(下りたい)とは思わないが、すずめ岩ルートであれば、また晴れた日に機会があれば是非とも再訪してみたい。

(駐車場から元ロープウェイの索道に沿って登っていく歩道は気持ちがよいほど整備されている)

(標識がしっかりと整備されているので、安心して自分のペースを保ちながら歩いて行ける)

(渓谷を流れる川もしっかりと硫黄分を含んだ水で濁っている。ただ、温かくはなかった)

(中岳に登るまでのルートは最近、整備されたということもあり急登、ガレであっても歩きやすい)

(中岳の山頂。展望は得られなかった)

(中岳から高岳とを結ぶ尾根道。おそらく凄い展望が得られるのであろうが、残念ながら濃霧で何も見えず)

(大岳の山頂。展望は得られなかった)

(仙酔尾根の入り口)

(仙酔尾根は急登のガレ。これは厳しい)

(もう登山かロッククライミングか分からないほどの急登)

(岩にペンキで印がつけられていなければ、どこが登山道かはまったく分からない)

(とはいえ、周辺の景色はすごいものがあり、まあ、この景色が登山のつらさを多少、慰めてくれる)

(ガレの急登がようやく終わったと思ったら、すさまじい藪が登山道を塞いでいる。この先はさらにひどくなり、ほとんど藪漕ぎ)

登山道整備度 ★★★★☆(すずめ岩ルート) ★☆☆☆☆(仙酔尾根ルート) (すずめ岩ルートは比較的よく整備されていて、歩きやすい。一方、仙酔尾根ルートは藪こぎのようなところもあり、また急なガレの連続でお勧めできない)

岩場度 ★★☆☆☆(すずめ岩ルート) ★★★★★(仙酔尾根ルート)(すずめ岩ルートはちょっとした岩場はあるがそれぐらい。仙酔尾根ルートは急斜面の岩場が8割ぐらいのイメージ)

登山道ぬかるみ度 ★★☆☆☆ (すずめ岩ルートはぬかるみはまったくない。仙酔尾根ルートは下の方に一部、ぬかるみのところがある)

虫うっとうしい度 ★☆☆☆☆ (虫はほぼいなかった)

展望度 N/A (素晴らしい展望を目にすることができる・・・筈だったが個人的にはガスで見られなかったので評価できず)

駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場への道はしっかりと整備されている)

トイレ充実度 ★★☆☆☆ (登山道の入り口にはしっかりとトイレがある)

下山後の温泉充実度 ★★☆☆☆ (阿蘇山なのでいろいろとありそうだが、内牧温泉まで行き、そこの個人経営の温泉に浸かる。もう少し調べればいいところがあるかもしれない)

安全度 ★★★☆☆ (すずめ岩ルートであれば、山頂まで登山道は比較的しっかりと整備されているが、仙酔尾根ルートは登山ルートも分かりづらく、注意した方がいい)

伊丹空港から阿蘇熊本空港まで飛び、空港そばのリゾート・ホテルに泊まる。翌日は8時からホテルと空港を結ぶヴァンに乗せてもらい、レンタカー事務所で降ろしてもらう。そして、クルマを借りてまずは阿蘇火口に向かう。さて、しかし、阿蘇山上ターミナルで道は通行不可になっており、火口まで行けることができなかった。そうすると砂千里ヶ浜経由でチャレンジすることになるが、これだと私の登山マップだと130分。仙酔峡経由だとすずめ岩迂回ルートで90分なのと、また、こちらは天候が悪かったので、クルマで仙酔峡まで向かう。

途中、コンビニで朝食を取ったりしたこともあり、仙酔峡に着いたのは10時15分頃。ただ、この時、強い雨が降り始め、これは登山自体も諦めるかという気持ちが強くなる。しっかりとした登山の準備をしていなかったということもある。しかし、しばらくすると雨は降り止み、また状況がひどくなれば戻ればいいかという気持ちで10時20分頃から歩き始める。最初は仙酔尾根コースを取ることも考えたが、昨年、すずめ岩迂回ルートを再整備したというちらしをみたので、ここは迷わず、そちらのコースを取る。結果的に、これが大正解であることを下山時に知ることになる。

すずめ岩の分岐点までは、視界も広がり快調。歩道もしっかりと整備されていて、大変歩きやすい。また、50メートルごとに標識が立っており、自分のリズムをキープするうえでとても役立つ。こういう情報によって、本当、歩くインセンティブが増す。

分岐点からは、登山道は整備されていないのだが、岩にペンキでルートが示されているので、注意をしていれば迷うことはない。このルートも新しく整備されたため、標識がしっかりと配置されていて、安心だ。ここらへんからは霧雨になり、たまに雨雲も通る。そのような時は傘を差してやり過ごす。そんな感じで中岳に登頂する。時間は12時ちょうど。ほぼコース・タイム通りである。

残念ながら中岳からの展望はほぼゼロ。さて、ここから高岳までは20分ぐらい。風は相当、厳しいが雨が止んだこともあり、また高岳から仙酔尾根ルートを下った方が早く戻れると考え、濃霧の中、高岳まで向かう。高岳までのルートはまったく問題なく登れる。ここでも展望はゼロ。最近、山頂からの展望に恵まれていない。

さて、そこから仙酔尾根ルートを下り始めたのだが、いきなり急斜面のガレ場。これは結構、危ない。ということで慎重に慎重を重ねて下っていく。ほとんど登山道というか「道」のようなものはない状況だ。いや、この厳しさはまったく想定外だ。この厳しさはしかもずっと続く。ここを登らなくてよかったと思うと同時に、降りなくてもよかったなと後悔する。しかし、流石に戻るのは遠回りだろう、ということで降り続ける。ほとんど岩下りであり、手を使わないと厳しい。膝には結構、負担が大きいような急斜面だ。これは、ほぼずっと続く。さて、駐車場が近づき、ようやくレキから開放されたかと思ったら、そこは草が生い茂った道であった。草が生い茂っていて足下が見えないが、岩とかがゴロゴロしているので下手したら躓く。斜面も急なのでこれは躓いたら結構、怪我をする確率が高い。というか、もうちょっと整備して欲しい。ほとんど藪漕ぎのような感じで、駐車場に戻る。

そんな感じだったので、コース・タイムを大きく上回った。というか、このコース・タイム、ウサギのコース・タイムかとちょっと疑う。ガレのところをぴょんぴょんと岩を飛ぶように降りないとこの時間では下れないであろう。

展望は麓の方でしか得られなかったが、改めて阿蘇の雄大な自然は、日本一かと思う。多くの人は北海道こそ雄大なランドスケープだと考えているように思うが、個人的には阿蘇の雄大さには劣ると思う。これは、日本だけでなく、世界にも通じる迫力である。仙酔尾根は二度と登りたい(下りたい)とは思わないが、すずめ岩ルートであれば、また晴れた日に機会があれば是非とも再訪してみたい。

(駐車場から元ロープウェイの索道に沿って登っていく歩道は気持ちがよいほど整備されている)

(標識がしっかりと整備されているので、安心して自分のペースを保ちながら歩いて行ける)

(渓谷を流れる川もしっかりと硫黄分を含んだ水で濁っている。ただ、温かくはなかった)

(中岳に登るまでのルートは最近、整備されたということもあり急登、ガレであっても歩きやすい)

(中岳の山頂。展望は得られなかった)

(中岳から高岳とを結ぶ尾根道。おそらく凄い展望が得られるのであろうが、残念ながら濃霧で何も見えず)

(大岳の山頂。展望は得られなかった)

(仙酔尾根の入り口)

(仙酔尾根は急登のガレ。これは厳しい)

(もう登山かロッククライミングか分からないほどの急登)

(岩にペンキで印がつけられていなければ、どこが登山道かはまったく分からない)

(とはいえ、周辺の景色はすごいものがあり、まあ、この景色が登山のつらさを多少、慰めてくれる)

(ガレの急登がようやく終わったと思ったら、すさまじい藪が登山道を塞いでいる。この先はさらにひどくなり、ほとんど藪漕ぎ)

登山道整備度 ★★★★☆(すずめ岩ルート) ★☆☆☆☆(仙酔尾根ルート) (すずめ岩ルートは比較的よく整備されていて、歩きやすい。一方、仙酔尾根ルートは藪こぎのようなところもあり、また急なガレの連続でお勧めできない)

岩場度 ★★☆☆☆(すずめ岩ルート) ★★★★★(仙酔尾根ルート)(すずめ岩ルートはちょっとした岩場はあるがそれぐらい。仙酔尾根ルートは急斜面の岩場が8割ぐらいのイメージ)

登山道ぬかるみ度 ★★☆☆☆ (すずめ岩ルートはぬかるみはまったくない。仙酔尾根ルートは下の方に一部、ぬかるみのところがある)

虫うっとうしい度 ★☆☆☆☆ (虫はほぼいなかった)

展望度 N/A (素晴らしい展望を目にすることができる・・・筈だったが個人的にはガスで見られなかったので評価できず)

駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場への道はしっかりと整備されている)

トイレ充実度 ★★☆☆☆ (登山道の入り口にはしっかりとトイレがある)

下山後の温泉充実度 ★★☆☆☆ (阿蘇山なのでいろいろとありそうだが、内牧温泉まで行き、そこの個人経営の温泉に浸かる。もう少し調べればいいところがあるかもしれない)

安全度 ★★★☆☆ (すずめ岩ルートであれば、山頂まで登山道は比較的しっかりと整備されているが、仙酔尾根ルートは登山ルートも分かりづらく、注意した方がいい)

白山(日本百名山54座登頂) [日本百名山]

7月の土曜日と日曜日にかけて一泊二日で白山にチャレンジする。金曜日の夜に京都を発ち、勝山のホテルで一泊。そこから市が瀬の駐車場まで1時間弱ぐらい。ホテルを出たのが8時頃であったので、市が瀬駐車場に到着したのは9時ちょっと前。連休の金曜日ということで、駐車場が埋まっていることを懸念したが、しっかりとバス停のそばの駐車場に停まることができた。9時発のバスに乗って、20分弱で別当分岐の登山口に着く。別当出合から室堂までは観光新道、砂防新道と二つの選択肢が大きくあるが、最近、観光新道は登山道が崩れたということもあり、砂防新道を選ぶ。

登山口からすぐ、長大な吊り橋を歩く。日本一長い、というような説明板があったが綾町にある吊り橋の方が長いと思う。何かの条件付きでの長さであろう。それは、ともかく、登山を開始してすぐ、このような吊り橋を渡るというのは、象徴的効果があってよい。鳥居をくぐるようなものか。

<登山直後にこの吊り橋を渡る。この劇的な演出は素晴らしい>

さて、登山開始後、急登というようなガイドブックの説明があったが、それほど急ではなく、しかも登山道はしっかりと整備されているのでとても歩きやすい。ここらへん、人気のある山ということもあるが、霊山であることも大きいのであろう。そういえば、御岳とかもとても歩きやすかった。前日は雨が降ったと思われるが、ぬかるみがない。ぬかるみがない登山道は本当、歩きやすくて楽しい。天気も上の方には雲もあるが、快適だ。霊山であるので原生林が保全されていることもあり、緑が美しい。本当、登山をしていると植林の森と原生林の美しさの違いがはっきりと分かって面白い。原生林の美しさは生態系の美しさでもある。

<原生林の中を歩く登山は気持ちいい>

<砂防新道は、登山道の横を砂防ダムが続く渓流が流れているからだろうか?>

中飯場に着いたのは10時10分。ほぼコースタイム通りだ。少々、休憩をして再び、歩き始める。階段をずっと登って行く感じで結構、厳しいが、道はよく整備されているので本当、歩きやすい。甚ノ助避難小屋に着いたのは11時45分。これもほぼコースタイム通りだ。ただ、甚ノ助避難小屋に到着する寸前ぐらいで太股が攣りそうになる。まあ、久しぶりの登山なので致し方ないが、ちょっとこれからまだ先が長いので不安になる。

<坂道は急だが、しっかりと登山道が整備されているので、とても歩きやすい>

甚ノ助避難小屋では水を補給。砂防新道、水場が多いので本当、嬉しい。水は結構、重いので大量に持ってこなくていいのは助かる。甚ノ助避難小屋からは大日山の方角の山々が展望できる。こういう雄大な光景をみると疲れが飛ぶ。ここで、朝、コンビニで買ったおにぎりを二つほど頬張る。日帰り登山ではなく、一泊だと食事が少なくて済むのが楽だ。特にガスボンベや食器類をもってこなくてもいいのは有り難い。

<甚ノ助避難小屋には水場だけでなく、トイレもある>

さて、それから分岐点までは太股が超絶、張っているのでゆっくりと歩いたこともあり、コースタイムを大幅に上回って12時30分に到着する。この頃になると、空も灰色になってきて、天気が崩れそうな予感もする。ここから黒ボコ岩までは、展望が開ける気持ちが晴れる登山道だ。急坂ではあるが、ワイルドフラワーが咲き乱れ、それらが沿道でマラソン・ランナーを応援する応援団のように見えてきて、力をもらえる。しかし、疲れ過ぎていて、それらを写真に収めるほどの体力は出てこない。

<分岐点の周辺からは素晴らしい展望を得ることができる>

<花の名山と呼ばれるだけあって、ワイルドフラワーが登山道の周辺でも咲き乱れていて、目と心が癒やされる>

<分岐点から黒ボコ岩にかけては、坂は急ではあるが、登山道もしっかりとしていて歩きやすく、周辺の景色も素晴らしく、登山の楽しさを感じることができる>

黒ボコ岩に到着したのは、13時30分。これもコースタイムをちょっとオーバーしている。黒ボコ岩には、大きな岩がごろごろしているのだが、これは火砕流によって山頂から運ばれてきた火山弾だそうだ。いや、白山って、実は活火山であったりするし、本当、日本列島は火山列島ということを、改めて痛感させられる(って、山に登るたびに認識を新たにさせられるのだが)。こんな火山列島に原発はあり得ない、という思いもここに新たにする。本当、原発推進派は山、登るといいと強く思う。

<黒ボコ岩をはじめ、周辺の巨岩はなかなかの迫力がある>

さて、黒ボコ岩を過ぎると、広大な弥陀ヶ原の高原が広がる。高原の横には巨大な雪渓が広がる。まだ7月中旬だから、なかなかそのスケールには迫力がある。そして、目の先には白山の御前峰の山頂がみえる。相当の存在感と迫力だ。この高原は木道がしっかりと整備されていて、高低差もほとんどなく歩いてきて、本当に気持ちがよい。さて、しかし、弥陀ヶ原から室堂まではまた坂になる。大して厳しくはないが、疲れた身体にはまあまあ堪える。そして室堂に14時15分に到着。ほぼ5時間弱か。

<弥陀ヶ原の高原からは、周辺の山々を広く展望することができる>

<弥陀ヶ原から御前峰を展望する>

<弥陀ヶ原は木道でしっかりと整備された道を歩いて行く。気持ちがよい>

室堂に荷物を置いて、軽い格好で御前峰にチャレンジ。室堂からは40分とそばなのだが、登っている途中で急に天候が悪化。雨も降り始めたので、諦めて室堂に戻る。これは正解であった。というのも、室堂に着いたころには豪雨になっていたからだ。室堂でチェックインをする。チェックインの順番で男女問わず、雑魚寝という話であったが、それほど宿泊客がいなかったようで、私は二人用の個室空間を独り占め。しかも、中高年の男性ばかりが同室であり、どうもしっかりと部屋分けもされているようだ。ということで、最初は、もう、サーディンのような状況を覚悟していたのに、結果的には、これまでの山小屋経験でも相当、快適な滞在をすることができた。

<室堂はしっかりとした宿泊施設である>

<室堂のすぐそばに立地し、御前峰への登山道がある白山神社>

<室堂の部屋は快適であった。プライバシーもめちゃくちゃ確保できている>

夕食は17時。食事はおかずの違いで二つの選択肢がある。魚とハンバーグ。どちらも美味しそうではないが、ハンバーグ。とはいえ、こうやって温かい食事を摂ることができるのは本当、有り難い。生ビールも飲み、すぐに就寝。

<室堂の夕食。こういう温かい食事が取れるのは有り難い>

翌日は午前12時頃に起きる。それから寝られず、ずっとシーツの中でもぞもぞしていたが朝4時頃になり部屋の電気が点いたタイミングで起床する。朝ご飯は5時からだが、日の出は4時50分前後。周囲はガスに覆われているが、雨は降っていないので朝食前に御前山へチャレンジする。これは漫画家の塀内夏子が100名山にチャレンジした際に山小屋に泊まった時によく使った手であるが、これは相当、一理あると思う。というのは、多くの場合、山小屋は山頂の比較的そばに立地しているので、一時間ちょっとで往復できる。そうすると、日の出の時間を計算して登り始めると、6時ちょっと過ぎに山小屋に戻ってくることができ、それから朝食、パッキングするとロジ的にとても楽だからだ。

室堂から御前山まではコースタイムでは登りは40分、下りは30分。昨日、少しだけ登りかけたのでルートは分かる。そして、登山道は石でしっかりと固められており、とても歩きやすい。頂上までは何の問題もなく、行くことができた。残念ながら、ガスでほとんど何も見えなかったが、登山道沿いに多くの花が咲き乱れていて、それがちょっとしたご褒美のようだ。

<頂上はガスでほとんど何も見られなかった>

さて、室堂に降りてきて、朝食を摂る。朝食はソーセージか鯖焼きを選ぶことができる。これは、流石に鯖焼き。ほぼ夕食と同じような内容だが、梅干しが食べ放題なのでご飯をたくさん食べることができる。ここで炭水化物を摂れるのは有り難い。

そのまま、すぐ降りればいいのだが、睡眠不足なのだろうか。急に睡魔が襲ったのと、雨が降り始めたのでチェックアウトぎりぎりの8時までうたた寝をする。そして、8時頃から降り始める。御前峰はまったくその姿を見られない。ガスの中をゆっくりと降りていく。途中、雨が降ってきたので、傘を差す。こういう時は、やっぱり傘が便利だ。行き交う人々に当たらないように気をつけないといけないが。

雨が降っていたにも関わらず、登山道がぬかるみになっているところはほとんどなく、こういうのは本当、有り難い。ただ、登りの登山者が多く、しかもグループで長蛇の列をなしていくので、礼儀正しく、待っているといつまでも降りることができないことが判明。グループ客が登る際は、うまくこちらも降りられる時は、積極的に降りていかないと時間がかかってしょうがない。ここらへんは、上手い人の後ろにピタッとついていると降りられることを発見。

さて、登山口に到着したのは11時。ほぼ3時間で降りることができた。帰りは白峰温泉に入って、汗を流す。白峰温泉もなかなかよかった。

二日目の天候がよければ、さらに快適な登山になったかと思うが、それでも一日目、弥陀ヶ原から御前峰を展望できたのはよかった。私は、登山はするが、あまり登山が好きではなく、もう一度登りたいと思う山は少ないのだが、昨年、登った御岳に次いで、白山ならもう一度、チャレンジしたいなと思わせられた。

登山道整備度 ★★★★★ (山頂までしっかりと整備されていて、極めて歩きやすい。さすが霊山)

岩場度 ★☆☆☆☆ (手を使わないといけないような岩場もなく、快適な登山が楽しめる)

登山道ぬかるみ度 ★☆☆☆☆ (ぬかるみはまったくといっていいほどない)

虫うっとうしい度 ★★☆☆☆ (虫はいないとは言わないが、煩わしいことはなかった)

展望度 ★★★★★ (独立峰なので素晴らしい展望を目にすることができる・・・筈だったが個人的にはガスで見られない)

駐車場アクセス度 ★★★☆☆ (夏の混雑時はシャトルバスに乗らなくてはならない)

トイレ充実度 ★★★★★ (ところどころにある)

下山後の温泉充実度 ★★★☆☆ (白峰温泉はなかなかよかった)

安全度 ★★★★★ (山頂まで登山道はしっかりと整備されており、道に迷うようなところもなく、安全な登山が楽しめるであろう)

登山口からすぐ、長大な吊り橋を歩く。日本一長い、というような説明板があったが綾町にある吊り橋の方が長いと思う。何かの条件付きでの長さであろう。それは、ともかく、登山を開始してすぐ、このような吊り橋を渡るというのは、象徴的効果があってよい。鳥居をくぐるようなものか。

<登山直後にこの吊り橋を渡る。この劇的な演出は素晴らしい>

さて、登山開始後、急登というようなガイドブックの説明があったが、それほど急ではなく、しかも登山道はしっかりと整備されているのでとても歩きやすい。ここらへん、人気のある山ということもあるが、霊山であることも大きいのであろう。そういえば、御岳とかもとても歩きやすかった。前日は雨が降ったと思われるが、ぬかるみがない。ぬかるみがない登山道は本当、歩きやすくて楽しい。天気も上の方には雲もあるが、快適だ。霊山であるので原生林が保全されていることもあり、緑が美しい。本当、登山をしていると植林の森と原生林の美しさの違いがはっきりと分かって面白い。原生林の美しさは生態系の美しさでもある。

<原生林の中を歩く登山は気持ちいい>

<砂防新道は、登山道の横を砂防ダムが続く渓流が流れているからだろうか?>

中飯場に着いたのは10時10分。ほぼコースタイム通りだ。少々、休憩をして再び、歩き始める。階段をずっと登って行く感じで結構、厳しいが、道はよく整備されているので本当、歩きやすい。甚ノ助避難小屋に着いたのは11時45分。これもほぼコースタイム通りだ。ただ、甚ノ助避難小屋に到着する寸前ぐらいで太股が攣りそうになる。まあ、久しぶりの登山なので致し方ないが、ちょっとこれからまだ先が長いので不安になる。

<坂道は急だが、しっかりと登山道が整備されているので、とても歩きやすい>

甚ノ助避難小屋では水を補給。砂防新道、水場が多いので本当、嬉しい。水は結構、重いので大量に持ってこなくていいのは助かる。甚ノ助避難小屋からは大日山の方角の山々が展望できる。こういう雄大な光景をみると疲れが飛ぶ。ここで、朝、コンビニで買ったおにぎりを二つほど頬張る。日帰り登山ではなく、一泊だと食事が少なくて済むのが楽だ。特にガスボンベや食器類をもってこなくてもいいのは有り難い。

<甚ノ助避難小屋には水場だけでなく、トイレもある>

さて、それから分岐点までは太股が超絶、張っているのでゆっくりと歩いたこともあり、コースタイムを大幅に上回って12時30分に到着する。この頃になると、空も灰色になってきて、天気が崩れそうな予感もする。ここから黒ボコ岩までは、展望が開ける気持ちが晴れる登山道だ。急坂ではあるが、ワイルドフラワーが咲き乱れ、それらが沿道でマラソン・ランナーを応援する応援団のように見えてきて、力をもらえる。しかし、疲れ過ぎていて、それらを写真に収めるほどの体力は出てこない。

<分岐点の周辺からは素晴らしい展望を得ることができる>

<花の名山と呼ばれるだけあって、ワイルドフラワーが登山道の周辺でも咲き乱れていて、目と心が癒やされる>

<分岐点から黒ボコ岩にかけては、坂は急ではあるが、登山道もしっかりとしていて歩きやすく、周辺の景色も素晴らしく、登山の楽しさを感じることができる>

黒ボコ岩に到着したのは、13時30分。これもコースタイムをちょっとオーバーしている。黒ボコ岩には、大きな岩がごろごろしているのだが、これは火砕流によって山頂から運ばれてきた火山弾だそうだ。いや、白山って、実は活火山であったりするし、本当、日本列島は火山列島ということを、改めて痛感させられる(って、山に登るたびに認識を新たにさせられるのだが)。こんな火山列島に原発はあり得ない、という思いもここに新たにする。本当、原発推進派は山、登るといいと強く思う。

<黒ボコ岩をはじめ、周辺の巨岩はなかなかの迫力がある>

さて、黒ボコ岩を過ぎると、広大な弥陀ヶ原の高原が広がる。高原の横には巨大な雪渓が広がる。まだ7月中旬だから、なかなかそのスケールには迫力がある。そして、目の先には白山の御前峰の山頂がみえる。相当の存在感と迫力だ。この高原は木道がしっかりと整備されていて、高低差もほとんどなく歩いてきて、本当に気持ちがよい。さて、しかし、弥陀ヶ原から室堂まではまた坂になる。大して厳しくはないが、疲れた身体にはまあまあ堪える。そして室堂に14時15分に到着。ほぼ5時間弱か。

<弥陀ヶ原の高原からは、周辺の山々を広く展望することができる>

<弥陀ヶ原から御前峰を展望する>

<弥陀ヶ原は木道でしっかりと整備された道を歩いて行く。気持ちがよい>

室堂に荷物を置いて、軽い格好で御前峰にチャレンジ。室堂からは40分とそばなのだが、登っている途中で急に天候が悪化。雨も降り始めたので、諦めて室堂に戻る。これは正解であった。というのも、室堂に着いたころには豪雨になっていたからだ。室堂でチェックインをする。チェックインの順番で男女問わず、雑魚寝という話であったが、それほど宿泊客がいなかったようで、私は二人用の個室空間を独り占め。しかも、中高年の男性ばかりが同室であり、どうもしっかりと部屋分けもされているようだ。ということで、最初は、もう、サーディンのような状況を覚悟していたのに、結果的には、これまでの山小屋経験でも相当、快適な滞在をすることができた。

<室堂はしっかりとした宿泊施設である>

<室堂のすぐそばに立地し、御前峰への登山道がある白山神社>

<室堂の部屋は快適であった。プライバシーもめちゃくちゃ確保できている>

夕食は17時。食事はおかずの違いで二つの選択肢がある。魚とハンバーグ。どちらも美味しそうではないが、ハンバーグ。とはいえ、こうやって温かい食事を摂ることができるのは本当、有り難い。生ビールも飲み、すぐに就寝。

<室堂の夕食。こういう温かい食事が取れるのは有り難い>

翌日は午前12時頃に起きる。それから寝られず、ずっとシーツの中でもぞもぞしていたが朝4時頃になり部屋の電気が点いたタイミングで起床する。朝ご飯は5時からだが、日の出は4時50分前後。周囲はガスに覆われているが、雨は降っていないので朝食前に御前山へチャレンジする。これは漫画家の塀内夏子が100名山にチャレンジした際に山小屋に泊まった時によく使った手であるが、これは相当、一理あると思う。というのは、多くの場合、山小屋は山頂の比較的そばに立地しているので、一時間ちょっとで往復できる。そうすると、日の出の時間を計算して登り始めると、6時ちょっと過ぎに山小屋に戻ってくることができ、それから朝食、パッキングするとロジ的にとても楽だからだ。

室堂から御前山まではコースタイムでは登りは40分、下りは30分。昨日、少しだけ登りかけたのでルートは分かる。そして、登山道は石でしっかりと固められており、とても歩きやすい。頂上までは何の問題もなく、行くことができた。残念ながら、ガスでほとんど何も見えなかったが、登山道沿いに多くの花が咲き乱れていて、それがちょっとしたご褒美のようだ。

<頂上はガスでほとんど何も見られなかった>

さて、室堂に降りてきて、朝食を摂る。朝食はソーセージか鯖焼きを選ぶことができる。これは、流石に鯖焼き。ほぼ夕食と同じような内容だが、梅干しが食べ放題なのでご飯をたくさん食べることができる。ここで炭水化物を摂れるのは有り難い。

そのまま、すぐ降りればいいのだが、睡眠不足なのだろうか。急に睡魔が襲ったのと、雨が降り始めたのでチェックアウトぎりぎりの8時までうたた寝をする。そして、8時頃から降り始める。御前峰はまったくその姿を見られない。ガスの中をゆっくりと降りていく。途中、雨が降ってきたので、傘を差す。こういう時は、やっぱり傘が便利だ。行き交う人々に当たらないように気をつけないといけないが。

雨が降っていたにも関わらず、登山道がぬかるみになっているところはほとんどなく、こういうのは本当、有り難い。ただ、登りの登山者が多く、しかもグループで長蛇の列をなしていくので、礼儀正しく、待っているといつまでも降りることができないことが判明。グループ客が登る際は、うまくこちらも降りられる時は、積極的に降りていかないと時間がかかってしょうがない。ここらへんは、上手い人の後ろにピタッとついていると降りられることを発見。

さて、登山口に到着したのは11時。ほぼ3時間で降りることができた。帰りは白峰温泉に入って、汗を流す。白峰温泉もなかなかよかった。

二日目の天候がよければ、さらに快適な登山になったかと思うが、それでも一日目、弥陀ヶ原から御前峰を展望できたのはよかった。私は、登山はするが、あまり登山が好きではなく、もう一度登りたいと思う山は少ないのだが、昨年、登った御岳に次いで、白山ならもう一度、チャレンジしたいなと思わせられた。

登山道整備度 ★★★★★ (山頂までしっかりと整備されていて、極めて歩きやすい。さすが霊山)

岩場度 ★☆☆☆☆ (手を使わないといけないような岩場もなく、快適な登山が楽しめる)

登山道ぬかるみ度 ★☆☆☆☆ (ぬかるみはまったくといっていいほどない)

虫うっとうしい度 ★★☆☆☆ (虫はいないとは言わないが、煩わしいことはなかった)

展望度 ★★★★★ (独立峰なので素晴らしい展望を目にすることができる・・・筈だったが個人的にはガスで見られない)

駐車場アクセス度 ★★★☆☆ (夏の混雑時はシャトルバスに乗らなくてはならない)

トイレ充実度 ★★★★★ (ところどころにある)

下山後の温泉充実度 ★★★☆☆ (白峰温泉はなかなかよかった)

安全度 ★★★★★ (山頂まで登山道はしっかりと整備されており、道に迷うようなところもなく、安全な登山が楽しめるであろう)

開聞岳(日本百名山53座登頂) [日本百名山]

開聞岳に登る。前泊は「民宿かいもん」に宿泊したのだが、この民宿は口コミの評判の高さ通りに素晴らしい民宿であった。まあ、その素晴らしさは、ホスピタリティと食事の美味しさにある。朝は4時30分から起きてもらい、珈琲にサンドイッチまでつくってくれていた。ちなみに、朝食はお弁当としておにぎりを3つも予めつくってもらっていたにも関わらずである。

<登山全日に民宿かいもんから開聞岳を見る。この日は山頂が見えた>

開聞岳の登山口までは、「民宿かいもん」からも歩いて15分ぐらいかと思うが、この15分間が結構、負担になるかもしれないのでレンタカーで最寄りの駐車場まで行く。駐車場に車を駐めて出発したのは5時30分。日は昇っているが、曇っていることもあってそれほど明るくない。駐車場からは山頂が雲で覆われている開聞岳が見える。この雲がいなくなれば開聞岳山頂からは360度の大展望が得られる筈だ。淡い期待をもって登り始める。駐車場から登山口の二合目までは、まあまあ歩く。

<登山口からは山容がはっきりと見られた。ただし、山頂は雲がかかっている>

登山口からは、亜熱帯のような森の中を歩いて行く。しばらくすると他の道との交差点に着く。ここが2.5合目だ。そこから森は鬱蒼としてきて、昼なお暗いような感じになってくる。朝が早くて曇っていることもあり、ここでヘッドランプを点ける。3合目についたのは6時。森はさらに深くなっていく。ただ、登山道は整備されていて歩きやすい。4合目についたのは6時20分。ほぼコースタイム通り。そして5合目が6時30分。ここからは海が展望でき、なかなかの景色を楽しむことができる。しかし、結果的にはここが今回の登山で唯一、楽しめた展望であった。

<登山口からの登山道はよく整備されていて歩きやすい>

<徐々に森が暗くなっていく。懐中電灯をとりあえず点けて進む>

<五合目までは坂も緩やかで、木段も整備されていて極めて歩きやすい>

<五合目からは展望が得られる。しかし、これが結果的には最後の展望であった>

6合目は6時50分。登山路はここらへんから険しくなっていき、それまでは快適であったのが、急に岩場の激しいルートになる。7合目は7時5分。そこからは太平洋が展望できる筈だが、雲の隙間に色で海が判別できるような感じ。もう、雲の傘の中に入ってしまっている。その先は、もう完全な岩場で、ストックはむしろ邪魔。今回は手袋を忘れてしまったのだが、これは大失敗である。ちょっと油断をしたら、濡れた岩に滑って右手を思い切り岩にぶつける。瞬間、手の指を骨折したかと冷や汗をかいたが、どうにか打撲だけで済んだようだ。冷却スプレーを持ってきていたので助かった。ここまで登り詰めで、自分が思っていたより足にきていたようだ。5合目を越えた後は、ほとんど急な坂道なので、筋肉は相当張っていたようだ。もう、この天候だと山頂で展望も得られないし、下山するかと思ったが、あと少しなので頑張って登り続ける。8号目は7時35分。九号目は7時50分。山頂そばの御岳神社に着いたのが8時10分。山頂は8時15分。猛烈な風が吹いていて、体感温度は相当、低い。岩場の陰で風をしのぎ、おにぎりを食べる。視界は悲しいほどゼロ。山頂にはもう一人、地元のおばさんがいた。彼女はもう何回も開聞岳には登っているそうだが、実は屋久島が見えたことはまだないそうである。意外と屋久島は、遠いことを知る。もっと、ずっと近いのかと思っていた。

<五合目を過ぎると登山道は岩だらけになる。ストックは使えず、手袋は必須であったが、私は手袋を忘れて苦労した>

<晴れていたら見事な海が望めたろうが、まったくそれは期待外れに終わった>

<山頂に近づくほど岩は厳しくなる。足下に気をつけないと怪我をする。私も危ない思いをした>

<山頂そばの御岳神社>

展望も得られず、あと風を凌いではいても猛烈に寒くなってきたので、そそくさと下山する。8時30分には下山開始である。右手は相変わらず痛いので、丁寧にゆっくりと降りていく。9合目は8時50分。5合目は10時。5合目は行きよりもさらに展望が開け、とてもいい感じである。結局、今回の登山で得られた展望は往復の5合目のそれだけであった。ちょっと悔しい。悔しいといえば、5合目辺りから天気がどんどんとよくなったことである。思わず、登り直そうかと思ったぐらいであるが、流石にそれは右手が痛いのと、仕事が溜まっているので諦めた。登山口に戻ったのは10時50分。往復で5時間20分の登山であった。温泉は山川町の「たまてばこ温泉」に行ったのだが、これは素晴らしくよかった。露天風呂から得られる景観としては、個人的にはベストであった。ここは大のお勧めだ。ここからは開聞岳も見られるのだが、温泉から出る時(12時過ぎ)まではまだ雲が帽子のように開聞岳の山頂にちょこっと乗っていた。登り直さなくてよかったと思いつつ、鹿児島駅方面に向かった。

<山頂はまったく視界が得られず、また激しい風が吹いていて体感温度は相当、低かった>

<写真ではあまり分からないかもしれないが、風はなかなか激しかった>

<五合目までに戻ってようやく展望が得られた。池田湖もみられる>

<五合目から指宿方面を展望する>

<登山口に戻ったら、見事な晴天になっていた>

<ただし、山頂は相変わらず雲に覆われていた>

<たまてばこ温泉に浸かった時点も、まだ山頂は雲に覆われていた>

登山道整備度 ★★★☆☆ (5合目までは素晴らしい。その後の岩場は険しい)

岩場度 ★★★★☆ (ストックは使えない。手袋必須)

登山道ぬかるみ度 ★☆☆☆☆ (濡れてはいるのだがぬかるみはそれほどない)

虫うっとうしい度 ★☆☆☆☆ (虫が鬱陶しいことはまったくなかった)

展望度 ★★★★☆ (本来は素晴らしい展望が得られるはず。ただ、山は木に覆われているので、登山道からの展望はそれほど得られない)

駐車場アクセス度 ★★★★☆ (駐車場から登山口までちょっとあるが、非常に多くの台数が駐められる)

トイレ充実度 ★☆☆☆☆ (登山口にあるのみ)

下山後の温泉充実度 ★★★★★ (素晴らしすぎる)

安全度 ★★☆☆☆ (低山ではあるが、岩場が多く、また崖を歩いて行くので遭難者が多いのは頷ける)

<登山全日に民宿かいもんから開聞岳を見る。この日は山頂が見えた>

開聞岳の登山口までは、「民宿かいもん」からも歩いて15分ぐらいかと思うが、この15分間が結構、負担になるかもしれないのでレンタカーで最寄りの駐車場まで行く。駐車場に車を駐めて出発したのは5時30分。日は昇っているが、曇っていることもあってそれほど明るくない。駐車場からは山頂が雲で覆われている開聞岳が見える。この雲がいなくなれば開聞岳山頂からは360度の大展望が得られる筈だ。淡い期待をもって登り始める。駐車場から登山口の二合目までは、まあまあ歩く。

<登山口からは山容がはっきりと見られた。ただし、山頂は雲がかかっている>

登山口からは、亜熱帯のような森の中を歩いて行く。しばらくすると他の道との交差点に着く。ここが2.5合目だ。そこから森は鬱蒼としてきて、昼なお暗いような感じになってくる。朝が早くて曇っていることもあり、ここでヘッドランプを点ける。3合目についたのは6時。森はさらに深くなっていく。ただ、登山道は整備されていて歩きやすい。4合目についたのは6時20分。ほぼコースタイム通り。そして5合目が6時30分。ここからは海が展望でき、なかなかの景色を楽しむことができる。しかし、結果的にはここが今回の登山で唯一、楽しめた展望であった。

<登山口からの登山道はよく整備されていて歩きやすい>

<徐々に森が暗くなっていく。懐中電灯をとりあえず点けて進む>

<五合目までは坂も緩やかで、木段も整備されていて極めて歩きやすい>

<五合目からは展望が得られる。しかし、これが結果的には最後の展望であった>

6合目は6時50分。登山路はここらへんから険しくなっていき、それまでは快適であったのが、急に岩場の激しいルートになる。7合目は7時5分。そこからは太平洋が展望できる筈だが、雲の隙間に色で海が判別できるような感じ。もう、雲の傘の中に入ってしまっている。その先は、もう完全な岩場で、ストックはむしろ邪魔。今回は手袋を忘れてしまったのだが、これは大失敗である。ちょっと油断をしたら、濡れた岩に滑って右手を思い切り岩にぶつける。瞬間、手の指を骨折したかと冷や汗をかいたが、どうにか打撲だけで済んだようだ。冷却スプレーを持ってきていたので助かった。ここまで登り詰めで、自分が思っていたより足にきていたようだ。5合目を越えた後は、ほとんど急な坂道なので、筋肉は相当張っていたようだ。もう、この天候だと山頂で展望も得られないし、下山するかと思ったが、あと少しなので頑張って登り続ける。8号目は7時35分。九号目は7時50分。山頂そばの御岳神社に着いたのが8時10分。山頂は8時15分。猛烈な風が吹いていて、体感温度は相当、低い。岩場の陰で風をしのぎ、おにぎりを食べる。視界は悲しいほどゼロ。山頂にはもう一人、地元のおばさんがいた。彼女はもう何回も開聞岳には登っているそうだが、実は屋久島が見えたことはまだないそうである。意外と屋久島は、遠いことを知る。もっと、ずっと近いのかと思っていた。

<五合目を過ぎると登山道は岩だらけになる。ストックは使えず、手袋は必須であったが、私は手袋を忘れて苦労した>

<晴れていたら見事な海が望めたろうが、まったくそれは期待外れに終わった>

<山頂に近づくほど岩は厳しくなる。足下に気をつけないと怪我をする。私も危ない思いをした>

<山頂そばの御岳神社>

展望も得られず、あと風を凌いではいても猛烈に寒くなってきたので、そそくさと下山する。8時30分には下山開始である。右手は相変わらず痛いので、丁寧にゆっくりと降りていく。9合目は8時50分。5合目は10時。5合目は行きよりもさらに展望が開け、とてもいい感じである。結局、今回の登山で得られた展望は往復の5合目のそれだけであった。ちょっと悔しい。悔しいといえば、5合目辺りから天気がどんどんとよくなったことである。思わず、登り直そうかと思ったぐらいであるが、流石にそれは右手が痛いのと、仕事が溜まっているので諦めた。登山口に戻ったのは10時50分。往復で5時間20分の登山であった。温泉は山川町の「たまてばこ温泉」に行ったのだが、これは素晴らしくよかった。露天風呂から得られる景観としては、個人的にはベストであった。ここは大のお勧めだ。ここからは開聞岳も見られるのだが、温泉から出る時(12時過ぎ)まではまだ雲が帽子のように開聞岳の山頂にちょこっと乗っていた。登り直さなくてよかったと思いつつ、鹿児島駅方面に向かった。

<山頂はまったく視界が得られず、また激しい風が吹いていて体感温度は相当、低かった>

<写真ではあまり分からないかもしれないが、風はなかなか激しかった>

<五合目までに戻ってようやく展望が得られた。池田湖もみられる>

<五合目から指宿方面を展望する>

<登山口に戻ったら、見事な晴天になっていた>

<ただし、山頂は相変わらず雲に覆われていた>

<たまてばこ温泉に浸かった時点も、まだ山頂は雲に覆われていた>

登山道整備度 ★★★☆☆ (5合目までは素晴らしい。その後の岩場は険しい)

岩場度 ★★★★☆ (ストックは使えない。手袋必須)

登山道ぬかるみ度 ★☆☆☆☆ (濡れてはいるのだがぬかるみはそれほどない)

虫うっとうしい度 ★☆☆☆☆ (虫が鬱陶しいことはまったくなかった)

展望度 ★★★★☆ (本来は素晴らしい展望が得られるはず。ただ、山は木に覆われているので、登山道からの展望はそれほど得られない)

駐車場アクセス度 ★★★★☆ (駐車場から登山口までちょっとあるが、非常に多くの台数が駐められる)

トイレ充実度 ★☆☆☆☆ (登山口にあるのみ)

下山後の温泉充実度 ★★★★★ (素晴らしすぎる)

安全度 ★★☆☆☆ (低山ではあるが、岩場が多く、また崖を歩いて行くので遭難者が多いのは頷ける)

那須岳(日本百名山52座登頂) [日本百名山]

10月10日のまさに紅葉日和に那須岳にチャレンジする。9時に那須塩原駅にてゼミの卒業生3人を拾い、レンタカーにて那須ロープウェイの乗車口に向かう。さて、しかし、那須ロープウェイの入り口から渋滞が続いているようで、この状況ではロープウェイ乗車口では駐車が出来ないのではと考えて、大丸駐車場のところで車を駐車し、そこからバスで行くことにする。これは結果論的に大正解の判断となった。大丸駐車場からはバスにはすぐ乗れたが、当たり前だがバスも渋滞でほとんど移動できない。運転手さんが、歩いた方が早いですよ、と言って皆を降ろしてくれたので、そのようにする。大丸駐車場からロープウェイ乗車口までは、20分ほどであった。道路と並行するようにトレイルが整備されているので歩きやすい。ロープウェイに乗って山頂に着いたのは11時。三本鎗岳に行くのは遅くとも9時発とガイドブックに書いてあったので、これはもう茶臼岳と朝日岳の二つだなと判断する。

さて、下の方は晴れていたのだが、ロープウェイの頂上口はガスが凄く、視界は悪い。さらに結構の風が吹いていて、先が思いやられる。茶臼岳への道のりは、ほとんど樹木がなく、さすが活火山であるなと改めて思う。道のりは手を使うほどではないが、急な岩場を歩いて行くという感じ。ロープウェイで一挙にあがっても、茶臼岳へ行くのはそれほど簡単ではない。茶臼岳の山頂に着いたのは11時30分。周囲はガスに覆われ、視界は効かない。そして、風が凄い。まあ、これぐらいの風は何回も体験してはいるが、水分を含んでいるとちょっと低体温症とかを意識しなくてはいけない強さだ。ここで簡単に昼ご飯を食べて、そそくさと朝日岳へと向かう。朝日岳へのコースはちょっと風も緩み、比較的、快適に歩を進めることができる。ここでガスが晴れ、朝日岳の雄壮なる姿、そして紅葉に染まる過程にある山並を観ることができる。まあ、これを観たくて多くの人が訪れるのはよく分かる。

ロープウェイの乗り場では視界が開けていたのだが・・・

ロープウェイを降りると周りはガス。草木なき登山道を歩いて行く。

茶臼岳。風が強かった。

茶臼岳から朝日岳へ。

途中、瞬間的にガスが晴れる。紅葉と緑のグラデーションが美しい。

さて、ロープウェイと朝日岳方面へとの分岐点にある避難小屋に着いたのは12時45分。この避難小屋はトイレもなく、本当に避難のための小屋である。そこから朝日岳に向かうが、途中、絶壁のトラバースのようなところへ行く。ちょっとスリリングだ。そして、岩登りのような急登の鎖場を登っていく。ここらへんからまたガスが視界を遮り始める。朝日岳は三本鎗岳へのコースからちょっと横に逸れる。ルートは分かりにくいので注意が必要だ。朝日岳に登頂したのは13時30分。視界がちょっとでも開けるのを期待したが、まったく展望は得られなかった。仕方がないので15分ぐらい休んで帰路に着く。休むといっても風が相当、強いのでリラックスはできにくい。帰路もなかなかの斜度の岩の中を降りて行くという感じ。危険を感じるほどではないが、油断をすると危ない。避難小屋は、行きと違ってガスで覆われていた。本当、登山はタイミングだなと思う。避難小屋からは、ロープウェイ駅への道を取る。行きはここらへんは晴れていたのだが、帰りはもう霧雨の中を歩いて行く感じ。ただ、登山道はしっかりと整備されていて歩きやすい。

避難小屋

避難小屋から朝日岳は結構な壁に沿って歩いて行く

ちょっとアドベンチャラスな感じ

朝日岳山頂

ほとんどガスで視界はゼロに近かったが、ちょっとだけ展望が開けた瞬間にシャッターを下ろす

ロープウェイ駅に着いたのは15時30分。バスの時間が18分後だったので、大丸駐車場までも歩く。ちょうど我々が着いた時にバスも着いた。その後、鹿の湯に寄る。鹿の湯は昔の風情が満載の素晴らしい露天風呂だ。やはり、活火山のある登山はその後の温泉が素晴らしい。17時に鹿の湯を出て、レンタカーを返却し、18時03分の新幹線で帰京。赤羽の居酒屋にいってちょっと打ち上げ。

いい一日であった。

さて、下の方は晴れていたのだが、ロープウェイの頂上口はガスが凄く、視界は悪い。さらに結構の風が吹いていて、先が思いやられる。茶臼岳への道のりは、ほとんど樹木がなく、さすが活火山であるなと改めて思う。道のりは手を使うほどではないが、急な岩場を歩いて行くという感じ。ロープウェイで一挙にあがっても、茶臼岳へ行くのはそれほど簡単ではない。茶臼岳の山頂に着いたのは11時30分。周囲はガスに覆われ、視界は効かない。そして、風が凄い。まあ、これぐらいの風は何回も体験してはいるが、水分を含んでいるとちょっと低体温症とかを意識しなくてはいけない強さだ。ここで簡単に昼ご飯を食べて、そそくさと朝日岳へと向かう。朝日岳へのコースはちょっと風も緩み、比較的、快適に歩を進めることができる。ここでガスが晴れ、朝日岳の雄壮なる姿、そして紅葉に染まる過程にある山並を観ることができる。まあ、これを観たくて多くの人が訪れるのはよく分かる。

ロープウェイの乗り場では視界が開けていたのだが・・・

ロープウェイを降りると周りはガス。草木なき登山道を歩いて行く。

茶臼岳。風が強かった。

茶臼岳から朝日岳へ。

途中、瞬間的にガスが晴れる。紅葉と緑のグラデーションが美しい。

さて、ロープウェイと朝日岳方面へとの分岐点にある避難小屋に着いたのは12時45分。この避難小屋はトイレもなく、本当に避難のための小屋である。そこから朝日岳に向かうが、途中、絶壁のトラバースのようなところへ行く。ちょっとスリリングだ。そして、岩登りのような急登の鎖場を登っていく。ここらへんからまたガスが視界を遮り始める。朝日岳は三本鎗岳へのコースからちょっと横に逸れる。ルートは分かりにくいので注意が必要だ。朝日岳に登頂したのは13時30分。視界がちょっとでも開けるのを期待したが、まったく展望は得られなかった。仕方がないので15分ぐらい休んで帰路に着く。休むといっても風が相当、強いのでリラックスはできにくい。帰路もなかなかの斜度の岩の中を降りて行くという感じ。危険を感じるほどではないが、油断をすると危ない。避難小屋は、行きと違ってガスで覆われていた。本当、登山はタイミングだなと思う。避難小屋からは、ロープウェイ駅への道を取る。行きはここらへんは晴れていたのだが、帰りはもう霧雨の中を歩いて行く感じ。ただ、登山道はしっかりと整備されていて歩きやすい。

避難小屋

避難小屋から朝日岳は結構な壁に沿って歩いて行く

ちょっとアドベンチャラスな感じ

朝日岳山頂

ほとんどガスで視界はゼロに近かったが、ちょっとだけ展望が開けた瞬間にシャッターを下ろす

ロープウェイ駅に着いたのは15時30分。バスの時間が18分後だったので、大丸駐車場までも歩く。ちょうど我々が着いた時にバスも着いた。その後、鹿の湯に寄る。鹿の湯は昔の風情が満載の素晴らしい露天風呂だ。やはり、活火山のある登山はその後の温泉が素晴らしい。17時に鹿の湯を出て、レンタカーを返却し、18時03分の新幹線で帰京。赤羽の居酒屋にいってちょっと打ち上げ。

いい一日であった。

タグ:那須岳

御岳山(日本百名山51座登頂) [日本百名山]

御岳山にチャレンジする。御岳山は2014年9月の噴火以降、登山ルートが立ち入り規制されたが、最近、緩和された。ということで、どうせ登るのであれば最高峰の剣ヶ峰に行こうと考える。ただ、どの登山道の規制が緩和されたのかがよく分からなかった。そこで、前泊した木曽福島のホテルの受け付けのお兄さんに尋ねると、よく理解しておらず、とりあえず御岳ロープウェイのルートがいいんじゃないですかと答える。御岳ロープウェイ は始発が7時。ただ、それよりは田ノ原ルートの方がいいだろうな、と思っていた。さて、ホテルは当日、予約したのでもう夕食は用意できない、ということなので木曽福島の街中にでる。どうも「くるまや」という蕎麦屋が有名のようなので、そこに行こうとするともう閉まっていた。仕方がないので、そばの「たちばな」という居酒屋に入る。長野県はどうも非常事態宣言に指定されていないそうで、お酒が飲めるので、久し振りに居酒屋で日本酒を飲む。さて、そこでダメ元でお店の人に御岳山の登山ルートを尋ねると、なんとご主人はメチャクチャ詳しくて、田ノ原ルートからだと王滝までは行けるが、その先は通行できないと教えてくれる。これは、ホームページとかを熟読すれば分かったことだが、私はよく読み取れていなかった。田ノ原ルートで行こうと思っていたので、この情報はメチャクチャ助かる。さらに、ロープウェイで行くのもいいが、黒沢口6合目までは車で行くことが出来、そこから50分ぐらいでロープウェイの山頂駅からのルートと合流すると教えてくれる。7時にロープウェイの駐車場に行くのは日の出が5時30分ということを考えると勿体ない。起床時間にも依るが、黒沢口6合目か御岳ロープウェイで登ることを決める。このご主人は拡大した地図まで渡してくれた。

翌日は2時前ぐらいに起床する。ちょっと早すぎたので布団でゴロゴロしていたが4時には床から出て4時45分ぐらいに宿を出る。ここから黒沢口6合目までは26キロメートル。途中、セブンイレブンに寄り、朝食のサンドイッチと昼食のおにぎりを購入する。黒沢口6合目までの道のりはなかなかの山道で結局、思ったよりも遅く6時頃に到着してしまった。ここは相当、駐車場の台数には余裕があるのだが、結構、埋まっていた。穴場のルートなのかなと思っていたが、大間違いだ。御岳山、私が思っていたよりはるかに人気のあるルートなのではないかと思われる。駐車場には駐まれたが、もう既に日は出ており、もう少し早く宿を出ていればよかったと後悔する。

登山の準備をして出発したのは6時10分。登山道はしっかりと整備されており、歩きやすい。昨日までの雨で泥濘んではいるが、木の階段が組まれているので苦ではない。登山ではこの泥濘道に手こずることが多いので、これは有り難い。さて、出発地点は1800メートルとそれほど高くはないが、それでも高山病気質の私はあまり気分がよくない。高山病を発症したら元も子もないので、通常のゆっくりペースをさらにゆっくりさせて、どんどん後続に追い越されても、一歩一歩噛みしめるように歩いて行く。黒沢口ルート、傾斜はなかなか急なので楽なルートではない。御岳ロープウェイとの合流点には7時に着く。御岳ロープウェイ組よりは早い到達時間であるが、それほどのアドバンテージでもない。その後のルートもしっかりと整備はされていて歩きやすいが、なかなかの斜面である。ただ、ところどころで気の合間から見られる中央アルプスの山々の美しさに癒やされる。7時45分に後続にどんどん追い越されていく。尋ねると、ロープウェイ組であった。たったの45分のアドバンテージのために300メートル余計に登ったのかと思うと、もっと早く起きていけばと思わずにはいられない。ロープウェイ組はまだ歩き始めということもあって元気に登っていく。8合目に到着したのは8時。ここには山荘があって、食事が取れる。というか、7合目にも山荘があり、8合目にも9合目にも山荘があって、そういう意味では登山をするうえでのサポート・サービスが充実した山であるといえよう。

<黒沢口6合目の駐車場は相当の台数が駐められる。この写真以外にも2箇所ある。ただ、6時前でも相当数、既に駐車していた>

<黒沢口6合目の入り口>

<気持ちのよい森の中を歩いて行く。登山道はしっかりと整備されていて快適だ>

<朝日の中を歩いて行くのは登山の醍醐味の一つであろう>

<八合目になると途端に展望が開ける>

<八合目からちょっと登ったところからの素晴らしい展望。左に見えるのが乗鞍岳だ>

8合目から上は灌木しか生えていない。もう既に紅葉が始まっていて、その色彩が美しく晴れやかな気分となる。8号目からは木曽アルプス、南アルプス、先週登った乗鞍岳、北アルプスが展望できる。非常に豪華な景観を望める。8号目からは登山道にレキが目立つが登山上がしっかりと整備されているので歩きやすい。しかも急斜面ではあるが、鎖場や梯子はまったくない。この歩きやすさはこの御岳登山の魅力の一つといってもいいであろう。これは人気がある訳だと納得する。石室山荘の手前で森林限界。これから先はもう岩の世界である。十勝岳とか霧島岳(韓国岳)の火山もそうだが、日本の山の山頂の多くがまるでイメージとする火星のような荒廃した景観であるということは登山をするまで知らなかったことである。

<レキの登山道だがしっかりと整備されており歩きやすい>

<既に紅葉が始まっている>

9号目の手前にある石室山荘に到着したのは9時20分。ここでおにぎりなど簡単にエネルギーを吸収し、長袖のシャツや虫除けなどこれからの山頂アタックに不要なものをここに預けさせてもらう。こういうサービスをしてくれる山荘があるのは本当、有り難い。ここで2014年に亡くなられた方々への供養の気持ちを込めて、好きではないヘルメットを被る。ヘルメットは御岳山登山のために今回、初めて買ったものである。さて、随分と身軽になったので足取りも軽く、山頂を目指す。二ノ池を通過するのが10時ぐらい。私が写真でみた二ノ池は青かったが、今日の二ノ池は白濁した色であった。2014年からこのような色のままなのかもしれない。さて、そこから先は、もう私の苦手のレキの登山道なのかなと思っていたら、難しいところは、しっかりと階段状の木道が整備されていて歩きやすい。そして、何より展望が別格によい。嬉しい気持ちになりながら標高を稼いでいく。ゆっくりと疲れないように歩いていたこともあって高山病にもならずに済みそうだ。

<石室山荘。ここまでの登山の疲れを取るのにうってつけの場所に建っている>

<九合目から上はまったくもってぺんぺん草も生えない荒野のような道を行く>

<二ノ池>

<苦手なレキの登山道だが、しっかりとこのような木の階段が設置されているのでとても歩きやすい。いい登山道だ>

<頂上手前。2014年の事故以降につくられた避難場所。ちょっとデザインが今一つ>

<頂上にはこの80段ほどの階段を登らなくては成らない。最後の試練>

山頂に着いたのは10時20分。最後に80段ぐらいの階段を登らさせられる。山頂からは乗鞍岳、北アルプス、八ヶ岳、南アルプス、中央アルプス、そして恵那山までもが展望できる。天気に恵まれたこともあって、素晴らしい景色を楽しむことができた。つくづく、登山は天気によってその体験が大きく左右されることを痛感する。今日は大当たりであった(いや、晴れということが分かったので登ったということもあるが)。

山頂ではインスタント・ラーメンを食べる。いつもは普通のカップヌードルなのだが、今日は趣向を変えたものを買ったら「激辛インスタント・ラーメン」であった。京都の一乗寺にある「極鶏ラーメン」をモデルにしたものだが、そもそも当たり前だが麺が違うし、味も全然、違う。それはいいが、この激辛というのは登山には極めて不適切だ。お腹を壊したらどうする、と思いつつ悔しいので食べる。

11時15分頃に下山を開始する。登山計画書では30分休憩だが、どうも自分は60分は休憩を取りたいタイプのようだ。これからは登山計画でも60分間の休憩時間としておこう。今回は1300メートルの登山であったが、太股が攣りそうなこともなく、結構、順調に上がってこれた。とはいえ、下りでは膝を痛める可能性があるので、慎重にゆっくりペースで降りて行く。12時頃に石室山荘に到着。荷物を受け取り、300円のオロナミンCを飲んで8号目に向かう。結構、膝は痛むので、随時、休んでマッサージをする。8号目の到着は13時。コースタイムを大きく上回る時間である。というか、自分はこの下りが人より時間がかかることを改めて認識する。そして、7号目の力餅のある行場山荘に着いたのは13時50分。せっかくなので「力餅(ぜんざい)」を食べて休む。500円だが、疲れた身体にぜんざいの甘さとお餅のもちもち感が嬉しい。お店を出たのは14時ちょっと過ぎ。そして、最後の力を振り絞って黒沢口6合目に着く。到着時間は14時40分。下りに時間を取られたが、それでも膝も痛くはなく、太股も一度も痙攣しなかったこと、さらには尻餅をつかなかったことはちょっとした成果である。

帰りは木曽福島の街並みを見学し、一挙に東京まで戻る。連休の合間ではあったが、中央高速で25キロの渋滞に遭い、家に着いたのは23時近くであった。

<山頂から二ノ池方面を望む>

<山頂から木曽山脈の方を望む。右手には王滝方面の登山口が見える>

<連休中ということもあって多くの登山客が登っていた>

<行場山荘の力餅。疲れた身体にはじんとくる美味しさだ>

登山道整備度 ★★★★★ (難しいところには階段が整備されていて、非常によい)

岩場度 ☆☆☆☆☆ (手を使って登らなくてはいけないところはほとんどない)

登山道ぬかるみ度 ★★☆☆☆ (8合目までは多少、ぬかるんでいる)

虫うっとうしい度 ★☆☆☆☆ (虫が鬱陶しいことはほとんどない)

展望度 ★★★★★ (絶景)

駐車場アクセス度 ★★★★★

トイレ充実度 ★★★☆☆

下山後の温泉充実度 ★★☆☆☆

安全度 ★★☆☆☆ (登山道がしっかりしているので、安全)