円安が止まらないと慌てふためくアホども [グローバルな問題]

円安が止まらない。どうも財務省も日本銀行も懸念を強めていて、何か大慌て状況である。さて、しかし、このように円安を誘導したのは政府や日本銀行ではなかったのか。そもそも、日本の経済を浮揚させるために円安政策を今まで推進しようとしたのではなかったのか。10年前の2014年に三井住友DSアセットマネジメントがアップしたウェブサイトでは次のように「円安は日本経済にプラス」であることが書かれている(https://www.smd-am.co.jp/market/daily/keyword/archives/japan/1241825_1982/)。

以下、引用。

「円安は、輸出企業には採算改善や輸出拡大、サービス産業には訪日外国人旅行者の増加による消費支出の拡大などの経済効果があります。輸入企業にはコスト増や価格競争力の低下などのマイナスの効果がありますが、日本経済全体としてはプラスの効果が上回るとみられています。」

以上。

これは、別に三井住友DSアセットマネジメントだけでなく、政府も社会もそのような考えであったかと思う。円安こそがアベノミクスの目標の一つだったのではないか。基本、安倍さんが旗を振って、一生懸命「円安にすればどうにかなる」と呪文のように唱えて、ずっと経済政策を推し進めてきて、その結果の円安である。なんか、一生懸命、好きな女性を口説いて、ようやく受け入れられたら慌てているようなアホさ加減を覚える。円安で困るなら、円安誘導策などをしなければよかったのである。自分達が招いたくせに、いざ具体化したら慌てるのはおかしすぎるだろう。というか、日本経済にプラスにならず、しかも株高につながらない、ということをしっかりとエコノミストは説明する責任があるのではないか。こういう時のために、経済学を勉強してきたのではないのか。

私は現在、ドイツに住んでいるので、この円安はもう普通の日本人より遥かに大きなダメージを受けている。とはいえ、国が目指した経済政策の成果であるから、ある意味仕方ないと思っているところもある(ただ、私は自民党に票を入れたことは人生で一度もありませんが)。それなのに円安が止まらなくて大変だ、日本も「新興国になった」とか慌てふためいているのは人を馬鹿にしすぎてないか。失敗をしたことが明々白々になったのだから、ここで計算ミスをしたとか、ここを誤解した、といった政策の判断のミスを解説してもらった方が有り難い。経済学なんて相当、いい加減なものなのであるから、そもそもそうそう思い通りに行くとは思えない(私は以前、某私立大学の経済学科に所属していたので、経済学の先生達のいい加減さは骨身に染みて理解している)。それはいい加減な仮説(見えざる手とか)の積み重ねだからだ。しかし、いい加減だから現実がその通りにならないのもしょうがないと思う。ただ、だからこそ、ここの仮説が間違えたとか、そのモデルを修正しようと考えることとかが求められるのではないだろうか。なんか、藪から蛇が出てきたように、慌てふためくのだけは本当に止めて欲しい。

以下、引用。

「円安は、輸出企業には採算改善や輸出拡大、サービス産業には訪日外国人旅行者の増加による消費支出の拡大などの経済効果があります。輸入企業にはコスト増や価格競争力の低下などのマイナスの効果がありますが、日本経済全体としてはプラスの効果が上回るとみられています。」

以上。

これは、別に三井住友DSアセットマネジメントだけでなく、政府も社会もそのような考えであったかと思う。円安こそがアベノミクスの目標の一つだったのではないか。基本、安倍さんが旗を振って、一生懸命「円安にすればどうにかなる」と呪文のように唱えて、ずっと経済政策を推し進めてきて、その結果の円安である。なんか、一生懸命、好きな女性を口説いて、ようやく受け入れられたら慌てているようなアホさ加減を覚える。円安で困るなら、円安誘導策などをしなければよかったのである。自分達が招いたくせに、いざ具体化したら慌てるのはおかしすぎるだろう。というか、日本経済にプラスにならず、しかも株高につながらない、ということをしっかりとエコノミストは説明する責任があるのではないか。こういう時のために、経済学を勉強してきたのではないのか。

私は現在、ドイツに住んでいるので、この円安はもう普通の日本人より遥かに大きなダメージを受けている。とはいえ、国が目指した経済政策の成果であるから、ある意味仕方ないと思っているところもある(ただ、私は自民党に票を入れたことは人生で一度もありませんが)。それなのに円安が止まらなくて大変だ、日本も「新興国になった」とか慌てふためいているのは人を馬鹿にしすぎてないか。失敗をしたことが明々白々になったのだから、ここで計算ミスをしたとか、ここを誤解した、といった政策の判断のミスを解説してもらった方が有り難い。経済学なんて相当、いい加減なものなのであるから、そもそもそうそう思い通りに行くとは思えない(私は以前、某私立大学の経済学科に所属していたので、経済学の先生達のいい加減さは骨身に染みて理解している)。それはいい加減な仮説(見えざる手とか)の積み重ねだからだ。しかし、いい加減だから現実がその通りにならないのもしょうがないと思う。ただ、だからこそ、ここの仮説が間違えたとか、そのモデルを修正しようと考えることとかが求められるのではないだろうか。なんか、藪から蛇が出てきたように、慌てふためくのだけは本当に止めて欲しい。

アメリカ合衆国の1790年の人口 [グローバルな問題]

アメリカ合衆国が1776年の独立後の1790年に最初の国勢調査を実施した、13州が対象である。当時の人口は393万人。その97%が人口8千人以下の村に住んでいた。そして、当時の大都市は順番に、1位:フィラデルフィア(42000人)、2位:ニューヨーク(33000人)、3位:ボストン(18000人)、4位:チャールストン(16000人)、5位:ボルティモア(13000人)であった。この5都市だけが1万人以上の人口を擁していた。

驚きなのは4位のチャールストンである。チャールストンは南北戦争の火蓋が切って落とされた都市であり、南部の拠点的都市であったが、戦後、投資がまったくさせられず干されたという経緯がある。そのおかげで立派な建物が今でも残っているのだが、それにしても18世紀終わりには、全米で4番目の都市であったというのは驚きだ。ということで、備忘録的にこのブログにも上げさせてもらう。

驚きなのは4位のチャールストンである。チャールストンは南北戦争の火蓋が切って落とされた都市であり、南部の拠点的都市であったが、戦後、投資がまったくさせられず干されたという経緯がある。そのおかげで立派な建物が今でも残っているのだが、それにしても18世紀終わりには、全米で4番目の都市であったというのは驚きだ。ということで、備忘録的にこのブログにも上げさせてもらう。

ハンブルク・フィルハーモニー・オーケストラの観客と演奏者の東アジア系割合 [グローバルな問題]

ハンブルク・フィルハーモニー・オーケストラを観に行く。オーケストラというよりかは、エルプフィルハーモニーのコンサート・大ホールを観たかったからだが、入るために86ユーロという大枚を払って行った。さて、大ホールは期待したよりも遥かに素晴らしく、それはとてもよかった。観客はほとんどがドイツ人と思しき白人であり、ハンブルクに多く住むトルコ人や日本人を含むアジア系もほとんど見られなかった。黒人も見当たらなかった。年齢的には若いというよりかは、中年以上が多く、カップルというよりかは同姓で来ているグループが多かったのが興味深かった。

しかし、オーケストラはもっと多様性に富んでいて、コンサート・マスターは中国系アメリカ人であった。風貌からはもしかしたら日本人かなと思ったのだが、中国系の男性であった。45人のバイオリニストの中には日本人は3名いた。東アジア系も3名ほどいる。15人のヴィオラニスとのうち日本人は1名、東アジア系は2名。13人のチェロイストの中には日系人(ベルリン生まれ)は1名、東アジア系は1名。コントラバス・プレイヤーは10人のうちゼロ。フルート・プレイヤーは5人のうちゼロ。オーボエ・プレイヤーは6人のうちゼロ。クラリネット・プレイヤーは6人のうちゼロ。ファゴット・プレイヤーは6人のうち1人が東アジア系。19人のホルン・トランペット系のプレイヤーもゼロ。あと、7名のパーカッション系のプレイヤーはゼロ。ということで、ほぼ弦楽器に集中しているが、132中5名が日本人、それを除いた東アジア系は7名。1割弱が東アジア系である。なかなか興味深い。

しかし、オーケストラはもっと多様性に富んでいて、コンサート・マスターは中国系アメリカ人であった。風貌からはもしかしたら日本人かなと思ったのだが、中国系の男性であった。45人のバイオリニストの中には日本人は3名いた。東アジア系も3名ほどいる。15人のヴィオラニスとのうち日本人は1名、東アジア系は2名。13人のチェロイストの中には日系人(ベルリン生まれ)は1名、東アジア系は1名。コントラバス・プレイヤーは10人のうちゼロ。フルート・プレイヤーは5人のうちゼロ。オーボエ・プレイヤーは6人のうちゼロ。クラリネット・プレイヤーは6人のうちゼロ。ファゴット・プレイヤーは6人のうち1人が東アジア系。19人のホルン・トランペット系のプレイヤーもゼロ。あと、7名のパーカッション系のプレイヤーはゼロ。ということで、ほぼ弦楽器に集中しているが、132中5名が日本人、それを除いた東アジア系は7名。1割弱が東アジア系である。なかなか興味深い。

日本航空の事故での脱出劇を世界が驚嘆している [グローバルな問題]

日本航空と海上保安庁の航空機とが衝突した。私はこのニュースをドイツで知ったのでCNNなどを通じて情報を収集しているのだが、その報道のポイントは事故の大きさも勿論なのだが、なぜ、これだけの事故でこれだけ被害者が少ないのか、というところにある。海上保安庁機の乗員が亡くなられたことは極めて遺憾であるが、これだけの事故で日本航空の乗客乗員が全員脱出できたことは奇跡的なことで、その乗員が極めて冷静で対応できたことと、乗客がしっかりとその危機的状況に対応できたことが危機を回避できた要因であると紹介している。

下記のCNNニュースの7:30のところでは、解説者が事故そのものより、この脱出ができたことが奇跡的であると述べている。

https://www.youtube.com/watch?v=0VDc7wBi-to

このBCCのニュースはまさにその「奇跡」に注目して解説している。

https://www.youtube.com/watch?v=BYUsGx2GYDI

オーストラリアのニュースも「奇跡」であると紹介している。オーストラリアの場合は、この機に9名ほど乗員していたから、関心も高いようだ。

https://www.youtube.com/watch?v=QKFCoAJ75bk

オーストラリアの上記のニュースで2分ぐらいから、この事故を解説していた専門家は、「これらの乗員は人生分の給与をもらうべきだ」と述べていた。それは難しいだろうな、と思ったりしたが、その後、この乗員達のおかげで300人近くの人の命が救われたのだ、と強調しているのを聞くと、本当、日本航空の乗員のクオリティは高いのだなと改めて確認する。また、多くのニュースが「meticulous」という言葉を使っていた。細心な注意を払う、という意味であるが、状況をしっかりと判断して、適切な行動を取らないと、このような災害に的確に対応することはできない。

日本だと、この事故は5名の貴重な命が亡くなったこともあり、おそらく、この奇跡的な偉業が表だって評価されていないと思われる。しかし、海外のニュースはより客観的に観るところがあるので、この事故が起きたことよりも、これだけの事故でこの被害の少なさにニュース価値を見出しているようだ。

あと、海外では日本は新年早々、大変な事故が相次いで、という報道の仕方をしているが、今回の事故は能登地震の余波を受けての事故である。通常であれば、起きえない事故であり、地震という異常事態があったために、起きてしまった事故であるという見方はあまりされていないような印象を受ける。

下記のCNNニュースの7:30のところでは、解説者が事故そのものより、この脱出ができたことが奇跡的であると述べている。

https://www.youtube.com/watch?v=0VDc7wBi-to

このBCCのニュースはまさにその「奇跡」に注目して解説している。

https://www.youtube.com/watch?v=BYUsGx2GYDI

オーストラリアのニュースも「奇跡」であると紹介している。オーストラリアの場合は、この機に9名ほど乗員していたから、関心も高いようだ。

https://www.youtube.com/watch?v=QKFCoAJ75bk

オーストラリアの上記のニュースで2分ぐらいから、この事故を解説していた専門家は、「これらの乗員は人生分の給与をもらうべきだ」と述べていた。それは難しいだろうな、と思ったりしたが、その後、この乗員達のおかげで300人近くの人の命が救われたのだ、と強調しているのを聞くと、本当、日本航空の乗員のクオリティは高いのだなと改めて確認する。また、多くのニュースが「meticulous」という言葉を使っていた。細心な注意を払う、という意味であるが、状況をしっかりと判断して、適切な行動を取らないと、このような災害に的確に対応することはできない。

日本だと、この事故は5名の貴重な命が亡くなったこともあり、おそらく、この奇跡的な偉業が表だって評価されていないと思われる。しかし、海外のニュースはより客観的に観るところがあるので、この事故が起きたことよりも、これだけの事故でこの被害の少なさにニュース価値を見出しているようだ。

あと、海外では日本は新年早々、大変な事故が相次いで、という報道の仕方をしているが、今回の事故は能登地震の余波を受けての事故である。通常であれば、起きえない事故であり、地震という異常事態があったために、起きてしまった事故であるという見方はあまりされていないような印象を受ける。

ウクライナの国別移民数 [グローバルな問題]

国連難民高等弁務官事務所の統計(2023年9月以前に得られるもので最新のデータ)によれば、ウクライナのヨーロッパによる国別移民数を多い順に並べると、1位がポーランドで164万人、次いでロシアが128万人、ドイツが109万人である。これらが三大移民先と捉えてよいだろう。4位のチェコになるとガクッと減って55万人で5位がイギリスの21万人である。それ以降は20万人以下で、ブルガリア、イタリア、モルドバ、ルーマニア、スロバキアと続く。それ以降は10万人以下でオランダ、アイルランド、フランス、ベルギー、オーストリア、スイス、エストニア、フィンランド。それ以降は6万人以下となる。移民大国アメリカは22万人ほど受け入れるとバイデンがゼレンスキーに2022年の12月に伝えている。日本は2000人ちょっとだ。このように数字をみると多いな、と思うかもしれないが、これらの数字には壮年男性は含まれてない。出国できないからだ。女性と子どもと老人だけが疎開のように祖国から脱出している。この悲惨さ、この惨状をどのように捉えたらいいのか。私の同僚もそのようなウクライナの女性学者である。プーチンの個人の責任だけではなく、彼を台頭させてしまったロシアという国の責任もあるのではないかと思う。

フランクフルト・オーデルを訪れる [グローバルな問題]

ドイツとポーランドの国境にフランクフルトという都市がある。ヘッセン州にあるフランクフルトが有名だが、このフランクフルトはアム・マインが通常、つけられる。これは、マイン川のフランクフルトという意味で、ブランデンブルク州にあるフランクフルトと混在しないためである。ただ、普通、フランクフルトというと国際空港のあるフランクフルトを指す。しかし、ブランデンブルク州ではしっかりと区別した方がいい。というのは、ブランデンブルク州のフランクフルト、それなりの存在感を有しているからだ。

ドイツが再統一した1990年の人口は86131人。その後、ご多分に漏れず、人口は減少し、2021年では56679人。とはいえ、この10年間の人口減少率は5%以下とそれほど悪くない。これは、ベルリンへの通勤圏としても位置づけられることや、トラムなども走っているため、モビリティはこの人口規模としては悪くないこと、さらに1999年1月1日より郡独立市として、行政上は郡と同格の地位を持つようになり、地方行政的には自由度が高くなっているなど、他地域に比べて優位な条件を有しているからであろう。

ということで、前から興味があったのだが、これまで通過はしても訪れたことがなかった。それで日曜日の午後、私はドイツ鉄道の無料券を持っているので、ちょっと足を伸ばしてみた。

この都市で個人的に特筆したいことは、トラムがこの6万人弱の都市で走っているという、もう日本人的には驚きのことが起きていることだ。しかも、なんと3路線(これに+2路線が支線としてピーク時とかには走っている)もある。京都の地下鉄だって2路線なのに凄いことだ。その延長運行距離は19.5キロメートル。1898年につくられたということなので、モータリゼーション以前に整備された訳だが、今でも生き残っている。驚愕の状況だ。その運行主体はフランクフルト(オーデル)の交通公社で、これは現在、ベルリン・ブランデンブルク運輸連合に所属しているようだ。

さて、ただ中央駅に着いてちょっとびっくりした。というのも、トラムの停留所が見当たらないからだ。後で知ったのだが、トラムの停留所はあるのだが、200メートルぐらい中央駅から離れている。この200メートルはちょっと離れすぎで、もったいない。おそらくだが、トラムの方が中央駅より先に出来たため、そのようなことになってしまったのかとも思うが、これは改善した方が絶対いい。人口6万人弱でトラムを運営しているのだ。少しでも乗客が増えるように出来ることはしたほうがいいだろう。

あと街を歩いて発見したのは、非常に坂が多く、起伏があるということだ。もちろん、オーデル川が流れているので河岸段丘的に高低差ができるのは分かるが、川から多少、離れていても坂が多いのだ。こういう坂はベルリンにはほとんどないし、そもそもブランデンブルク州にも少ないのではないだろうか。これだけ坂があるとトラムは便利であろう。そういう地理的な特徴も、人口規模が少ない中、トラムの運営を可能にしているのかもしれない。

そして、人口減少都市においては、このようなトラムがあることはその減少に歯止めをかけるうえでは不可欠だと改めて思わさせられた。日本のように人口減少して、乗客が少なくなり、赤字が増えるとすぐに廃線にするようなことをしていたら、人口減少を加速化させるだけだ。もちろん、フライブルク・オーデルのトラムはド赤字であろう。しかし、このド赤字は公共的な事業であるから許されている。その代わり、このポーランドの国境都市がしっかりと維持できるのである。それは広域地域的にも国家的にも重要なことである。数日前に訪れたハイルブロンに次いで、このトラムの地方都市を維持させていく条件としての重要性を再確認した次第である。

ドイツが再統一した1990年の人口は86131人。その後、ご多分に漏れず、人口は減少し、2021年では56679人。とはいえ、この10年間の人口減少率は5%以下とそれほど悪くない。これは、ベルリンへの通勤圏としても位置づけられることや、トラムなども走っているため、モビリティはこの人口規模としては悪くないこと、さらに1999年1月1日より郡独立市として、行政上は郡と同格の地位を持つようになり、地方行政的には自由度が高くなっているなど、他地域に比べて優位な条件を有しているからであろう。

ということで、前から興味があったのだが、これまで通過はしても訪れたことがなかった。それで日曜日の午後、私はドイツ鉄道の無料券を持っているので、ちょっと足を伸ばしてみた。

この都市で個人的に特筆したいことは、トラムがこの6万人弱の都市で走っているという、もう日本人的には驚きのことが起きていることだ。しかも、なんと3路線(これに+2路線が支線としてピーク時とかには走っている)もある。京都の地下鉄だって2路線なのに凄いことだ。その延長運行距離は19.5キロメートル。1898年につくられたということなので、モータリゼーション以前に整備された訳だが、今でも生き残っている。驚愕の状況だ。その運行主体はフランクフルト(オーデル)の交通公社で、これは現在、ベルリン・ブランデンブルク運輸連合に所属しているようだ。

さて、ただ中央駅に着いてちょっとびっくりした。というのも、トラムの停留所が見当たらないからだ。後で知ったのだが、トラムの停留所はあるのだが、200メートルぐらい中央駅から離れている。この200メートルはちょっと離れすぎで、もったいない。おそらくだが、トラムの方が中央駅より先に出来たため、そのようなことになってしまったのかとも思うが、これは改善した方が絶対いい。人口6万人弱でトラムを運営しているのだ。少しでも乗客が増えるように出来ることはしたほうがいいだろう。

あと街を歩いて発見したのは、非常に坂が多く、起伏があるということだ。もちろん、オーデル川が流れているので河岸段丘的に高低差ができるのは分かるが、川から多少、離れていても坂が多いのだ。こういう坂はベルリンにはほとんどないし、そもそもブランデンブルク州にも少ないのではないだろうか。これだけ坂があるとトラムは便利であろう。そういう地理的な特徴も、人口規模が少ない中、トラムの運営を可能にしているのかもしれない。

そして、人口減少都市においては、このようなトラムがあることはその減少に歯止めをかけるうえでは不可欠だと改めて思わさせられた。日本のように人口減少して、乗客が少なくなり、赤字が増えるとすぐに廃線にするようなことをしていたら、人口減少を加速化させるだけだ。もちろん、フライブルク・オーデルのトラムはド赤字であろう。しかし、このド赤字は公共的な事業であるから許されている。その代わり、このポーランドの国境都市がしっかりと維持できるのである。それは広域地域的にも国家的にも重要なことである。数日前に訪れたハイルブロンに次いで、このトラムの地方都市を維持させていく条件としての重要性を再確認した次第である。

CNNの北朝鮮ルポルタージュは一見の価値がある [グローバルな問題]

少し前、というかトランプ政権の時のものと古いが、CNNが放映した北朝鮮ルポルタージュはたいへん興味深いものであり、一見の価値がある(下記にリンクを貼っている)。北朝鮮の人々の日常も、このルポルタージュは捉えており、当たり前であるが北朝鮮の人々も我々と共通した感情を有する人間であることが分かる。また、キム一族が崇拝されているが、それはアメリカ人がキリスト教を信仰するのと似ているとのレポーターであるウィル・リプリーの解説は、この報道を観た後だと説得力を持つ。洗脳はされているかと思われるし、そうでなければ、洗脳しているふりをしているのかもしれないが、日本人も80年ぐらい前だと似たような状況にあったことを考えると、決して他人事とも思えない。北朝鮮の人々が「アメリカ憎し」と言う時、80年前の日本人も「鬼畜米英」と言っていたのとほとんど同じことかな、と思わせられるからである。

あとこの番組でロケされた長白山は相当、美しい。いつか機会があれば(あるのか、そんなものが。ただ大学院生が中国側の吉林省の出身なので、可能性はゼロではない)、行ってみたいものだ。

https://www.youtube.com/watch?v=NyugVyGlWTw

あとこの番組でロケされた長白山は相当、美しい。いつか機会があれば(あるのか、そんなものが。ただ大学院生が中国側の吉林省の出身なので、可能性はゼロではない)、行ってみたいものだ。

https://www.youtube.com/watch?v=NyugVyGlWTw

ウクライナの男性(60歳以下)は国から出ることができない [グローバルな問題]

先日、私が所属しているドイツの大学の研究室でクリスマス会があった。一ヶ月前で随分と気が早いなとは思ったが参加した。さて、この研究室では私とウクライナ人の先生が客員教授で招かれている。ウクライナ人の先生は女性なのだが、旦那と二十歳の長男はウクライナに残り、長女は彼女と一緒にベルリンに来ている。そこで、ドイツ人の若い先生が「なぜ、長男はウクライナから出ないの」と無邪気に質問したら、この先生は「なかなか難しいのよ」と言った後、思わず涙がこぼれ落ちた。二十歳の男性どころか、下はちょっと不明だが六十歳以下の男性はウクライナから出ることができない。許可なく出国しようとして捕まると懲役8年の刑である。現時点では軍隊に所属している人たちでロシアと戦っているが、そのうち、徴兵があるかもしれない。そのような緊急事態を想定して、男性はウクライナに留まらなくてはならないのだ。ウクライナはもうロシアに勝手に侵略されて、国を守る戦争であり、その意義は理解できるかもしれないが、戦争とかが苦手な人にとっては戦争に行くこと自体が地獄であろう。本当にロシアはとんでもない国であると改めて思う。

さて、しかし、このような野蛮な国が隣国であるという点では、日本もウクライナと同じである。ロシアのような掟破りな国と国境を接していることをしっかりと肝に銘じて、軍事力ではない国力をつけて、ロシアが何か無茶をしようとした時に対応できるようにしておかなくてはならない。まず、第一に二世、三世議員が跋扈している政治状況を変えないと駄目だろう。政治力だけで比較すると、まさにメイジャー・リーグとリトル・リーグぐらいの違いがあるからだ。

同じ研究室の同僚の家族がこのような悲惨な状況に置かれているのを目の当たりにすると、このウクライナ侵略戦争の非業さが心に染みる。

さて、しかし、このような野蛮な国が隣国であるという点では、日本もウクライナと同じである。ロシアのような掟破りな国と国境を接していることをしっかりと肝に銘じて、軍事力ではない国力をつけて、ロシアが何か無茶をしようとした時に対応できるようにしておかなくてはならない。まず、第一に二世、三世議員が跋扈している政治状況を変えないと駄目だろう。政治力だけで比較すると、まさにメイジャー・リーグとリトル・リーグぐらいの違いがあるからだ。

同じ研究室の同僚の家族がこのような悲惨な状況に置かれているのを目の当たりにすると、このウクライナ侵略戦争の非業さが心に染みる。

南アフリカの研究者とトレバー・ノアの話をしたが、相手はそれほど乗ってこなかった [グローバルな問題]

現在、所属しているベルリン工科大学が客員教員のウエルカム・パーティをするというので参加した。現在、20カ国からの客員教員が来ているようで、カザフスタン、中国、インドネシア、ウクライナ、ルーマニア、南アフリカ、カメルーンの人たちといろいろと話を弾ませるようにした。個人的には特に南アフリカの人と話をしたいと思ったのだが、それは、私が南アフリカ出身で、現在、主にアメリカで活躍しているトレバー・ノアの話をしたかったからだ。私はトレバー・ノアの大ファンである。彼がホストをしていたザ・デイリー・ショーはユーチューブで必ずチェックをしていた。その物真似の上手さといった芸だけでなく、彼のなんかハートの広さがとても素晴らしい。トランプが大統領をしていた時、多くのコメディアンが彼を舌鋒鋭く揶揄したが、トレバー・ノアの批判はトランプ支持者も納得せざるを得ないような基本的モラル、「それはやっぱり人としてやったら不味いでしょう。そんなことあなたがやられたら嫌でしょう」といった視点から語りかけるので、対立構図ができにくく、ううむ、やはりアパルトヘイトの時代を過ごした人の世の中の捉え方はいいな、と強く感心したものである。

さて、しかし、このトレバー・ノアの素晴らしさを共有してくれる日本人はほとんど滅多にいない。というのも英語のユーチューブを好き好んで毎日、観るような日本人は私の周りにもいないからだ。したがって、私のトレバー・ノアへの愛はほとんど誰にも語ることができず、自分の中にて沈殿していた。そういう状況であったので、南アフリカ人と出会ったので、もう私のトレバー・ノアの愛情をこの人にぶちまけてしまった。「トレバー、最高!」みたいな感じで。

すると、この南アフリカ人は、最初は愛想で「分かる、分かる」と頷いてくれていたのだが、あまり私がひつこいので、「まあ、ちょっと南アフリカだと食傷気味だけど」みたいなことを言われてしまった。まあ、おそらく私以外でも「南アフリカ=トレバー・ノア」みたいな人が多いのだろう。したがって、外国に行くと、同じようなことを言われてしまっているのではないだろうか。まあ、私の南アフリカ像も、ほぼトレバー・ノアでつくられてしまっているからな。私も、これまで随分と溜めてきたトレバー愛が結構、発散できたので、これ以降はちょっと気をつけなくては、と少し、反省した。日本人も大谷の話題ばかりを振られたら嫌になるかもしれないしな・・・いや、どうかな?けっこう嬉しいかも。

さて、しかし、このトレバー・ノアの素晴らしさを共有してくれる日本人はほとんど滅多にいない。というのも英語のユーチューブを好き好んで毎日、観るような日本人は私の周りにもいないからだ。したがって、私のトレバー・ノアへの愛はほとんど誰にも語ることができず、自分の中にて沈殿していた。そういう状況であったので、南アフリカ人と出会ったので、もう私のトレバー・ノアの愛情をこの人にぶちまけてしまった。「トレバー、最高!」みたいな感じで。

すると、この南アフリカ人は、最初は愛想で「分かる、分かる」と頷いてくれていたのだが、あまり私がひつこいので、「まあ、ちょっと南アフリカだと食傷気味だけど」みたいなことを言われてしまった。まあ、おそらく私以外でも「南アフリカ=トレバー・ノア」みたいな人が多いのだろう。したがって、外国に行くと、同じようなことを言われてしまっているのではないだろうか。まあ、私の南アフリカ像も、ほぼトレバー・ノアでつくられてしまっているからな。私も、これまで随分と溜めてきたトレバー愛が結構、発散できたので、これ以降はちょっと気をつけなくては、と少し、反省した。日本人も大谷の話題ばかりを振られたら嫌になるかもしれないしな・・・いや、どうかな?けっこう嬉しいかも。

ドイツの卵の不思議 [グローバルな問題]

ドイツの卵は美味しくない。いや、日本の卵はほとんど世界で一番美味しいので(唯一の例外はウェールズの卵。この記事を参照してくださいhttps://urban-diary.blog.ss-blog.jp/2017-08-11)、その卵と比較するのは可哀想かな、という気もしない訳ではない。ただ、値段も6個で200円ぐらい(高いのだと350円ぐらいもする)と、結構、いい値段を取っている。何が違うのだろう。まず、気づくのは冷蔵庫に入れてないということだ。常温のところに置かれている。日本だと冷蔵庫に入っているので、これはちょっと気になる。いや、その日に売れればいいかもしれないが、売れなかった場合は、結構、傷みが早いのでは。いや、もしかしたらそもそも入れる必要がないのか。あと、黄身の色がレモンのような黄色であることだ。赤色の色素がまったく入っていないような黄色である。これは、高い卵でもそうだった。何が違うのだろう、鶏が違うのであろうか。まあ、まったく答えが分からない記事を書いてしまったが、問題提起ということで。

大都市圏の人口減少(2000-2014) [グローバルな問題]

世界の大都市圏の人口減少のランキングがどうなっているのか。2000年から2014年のデータでみてみると次のような結果となった。1位はニューオリンズの13.9%。これは2005年のカタリナ・ハリケーンによる自然災害の影響が大きいであろう。ルイジアナ州だけで1577人の死者を出したこのハリケーンは、ニューオリンズの都市を水没させ、その復興には長い時間がかかった。2位はボーフムである(12.2%)。ドイツのルール工業地帯のどちらかというと優等生のイメージのある都市だ。総合大学もあるし、小野伸二が在籍していたブンデス・リーガのチームもある。ただ、エッセンとドルトムントというより大きな都市に挟まれ、いろいろと難しいところもあるのかもしれない。それにしても、ちょっと意外な結果である。3位は韓国の昌原市(11.9%)である。人口は100万ちょっとで、韓国で11番目の人口を擁する都市だ。1970年代に韓国最初の計画都市として建設された。オーストラリアのキャンベルをモデルとしてつくられたのだが、キャンベルより遥かに大きな都市へと成長している。しかし、主要産業である造船業などが不振となり、韓国政府は産業・雇用危機地域に指定した。といっても、それは2018年の話だから、今のデータはもっと深刻かもしれない。そして4位がドイツのザールブリュッケン市(10.5%)。これは人口20万人にも満たない小都市なので、大都市圏人口という定義が果たして当て嵌まるのか疑問だが(そういう意味ではボーフムも同様である)、ここにランクインしている。そして5位がクリーブランド(9.4%)。この出所はOECDの研究者(Tamara Krawchenko, Jaromir Hainc)のペーパーなので、おそらく正しいとは思うのだが、若干、本当かなと思わせるところもある。データもとはOECDのホームページに公開されているので、今度、自分でも調べてみよう。

データで見るデンマーク [グローバルな問題]

デンマークに来ている。デンマークについて、改めて統計的な特徴を整理すると、デンマークは人口が592万人。これは兵庫県ぐらいの規模である。ただし、一人当たりのGDPだとデンマークは66000ドル、日本だと34000ドルということで、日本の二倍近い。これは、凄い差である。幸福度ランキングに関して、デンマークはフィンランドに次いで2位、日本は第47位。腐敗認識指数はデンマーク1位、日本は8位。世界報道自由度ランキングに関しては、デンマークは3位、日本は68位。まあ、このようにデータで比較すると、日本はデンマークに比べると、なかなか厳しいところがある。

デンマークの社会を簡単に整理すると「高福祉高負担」。税金の負担は大きい。所得税は52%以下(日本は45%以下)、消費税は25%(日本は10%)、法人税は22%(これは日本の23%より低い)。もう、これでもか、と言われるほどの税金の高さである。ということで、社会の基底として、社会主義的な公平性がある。社会のヒエラルキーも低いことと、シェア志向が高い。すなわち、一人勝ちをする社会ではないということである。これは、アメリカとはまさに真逆である。日本はアメリカほどではないが、デンマークに比べれば、はるかにアメリカ的な競争社会、ウィンナー・ゲット・オール的な社会ではないかなと思う。

さて、これは第三者的にみれば素晴らしいが、なかなか実際、そこで生活すると難しいのではないか、とも考える。まず、政治家や行政が信頼できないといけない。私は、行政の職員はある程度、信頼できるが、政治家は信頼できない。特に現状の国会議員のような人達に税金を托すことには強烈な抵抗を覚える。ここらへんをしっかりと変更しないと、いたずらにデンマークに憧れても、なかなかデンマークのようになるのは厳しいであろう。

デンマークの社会を簡単に整理すると「高福祉高負担」。税金の負担は大きい。所得税は52%以下(日本は45%以下)、消費税は25%(日本は10%)、法人税は22%(これは日本の23%より低い)。もう、これでもか、と言われるほどの税金の高さである。ということで、社会の基底として、社会主義的な公平性がある。社会のヒエラルキーも低いことと、シェア志向が高い。すなわち、一人勝ちをする社会ではないということである。これは、アメリカとはまさに真逆である。日本はアメリカほどではないが、デンマークに比べれば、はるかにアメリカ的な競争社会、ウィンナー・ゲット・オール的な社会ではないかなと思う。

さて、これは第三者的にみれば素晴らしいが、なかなか実際、そこで生活すると難しいのではないか、とも考える。まず、政治家や行政が信頼できないといけない。私は、行政の職員はある程度、信頼できるが、政治家は信頼できない。特に現状の国会議員のような人達に税金を托すことには強烈な抵抗を覚える。ここらへんをしっかりと変更しないと、いたずらにデンマークに憧れても、なかなかデンマークのようになるのは厳しいであろう。

世界の都市の運賃収支率のデータをみて、改めて日本の大都市はマイケル・ジョーダン並の優等生であることを知る。 [グローバルな問題]

流通経済大学の板谷和也先生の講演を聴いた。そこで非常に興味深いデータを知ったので、ここで共有したい。2000年の都市の公共交通の運賃収支率のデータである。まず、日本の三大都市は東京が120.9%、大阪が127.1%、名古屋が113.4%である。100%以上が黒字となるので、すべてが黒字である。

さて、フランスではどうか。パリが45.5%、リヨンが39.4%。相当、悪い数字だ。私が調べた日本のモノレールの中で一番、運賃収支率が悪かった愛知県の桃花台のモノレール(その後、廃線になった)が33%ぐらいだったので、都市全体の数字として捉えるとこれは相当、悪い。

それではドイツではどうか。これは、ベルリンで42.6%、ハンブルグで57.8%、シュツットガルトで 61.2%である。フランスよりはちょっといいが、それでも相当の低さである。ちなみに、私が以前、調べた時はフライブルクがドイツの中では最も運賃収支率はよかったが、それでも8割ぐらいであった。同じドイツ語圏のチューリッヒは50%である。

ヨーロッパの中では一番、高いのはイギリスで、ロンドンが81.2%、マンチェスターが96%である。マンチェスターの高さはちょっと驚きであるが、それでも100%には及ばない。

これらのデータから分かるのは、公共事業で採算性を求める日本の政策方針がいかに国際的にはナンセンスであるということである。留萌本線、三江線などのローカル線を採算性が取れないという理由で廃線にしてきたが、このような拙速な判断を繰り返していると、地方の衰退は加速していく。私としては、地方を衰退させるためにローカル線を廃線にしているのではないか、とみているぐらいである。というのは、地方の活力を維持させるためにはローカル線という社会基盤は必要不可欠のものであると考えるからである。もちろん、利用者負担ではないような維持政策を考えることは極めて重要であることは言うまでもない。

さて、フランスではどうか。パリが45.5%、リヨンが39.4%。相当、悪い数字だ。私が調べた日本のモノレールの中で一番、運賃収支率が悪かった愛知県の桃花台のモノレール(その後、廃線になった)が33%ぐらいだったので、都市全体の数字として捉えるとこれは相当、悪い。

それではドイツではどうか。これは、ベルリンで42.6%、ハンブルグで57.8%、シュツットガルトで 61.2%である。フランスよりはちょっといいが、それでも相当の低さである。ちなみに、私が以前、調べた時はフライブルクがドイツの中では最も運賃収支率はよかったが、それでも8割ぐらいであった。同じドイツ語圏のチューリッヒは50%である。

ヨーロッパの中では一番、高いのはイギリスで、ロンドンが81.2%、マンチェスターが96%である。マンチェスターの高さはちょっと驚きであるが、それでも100%には及ばない。

これらのデータから分かるのは、公共事業で採算性を求める日本の政策方針がいかに国際的にはナンセンスであるということである。留萌本線、三江線などのローカル線を採算性が取れないという理由で廃線にしてきたが、このような拙速な判断を繰り返していると、地方の衰退は加速していく。私としては、地方を衰退させるためにローカル線を廃線にしているのではないか、とみているぐらいである。というのは、地方の活力を維持させるためにはローカル線という社会基盤は必要不可欠のものであると考えるからである。もちろん、利用者負担ではないような維持政策を考えることは極めて重要であることは言うまでもない。

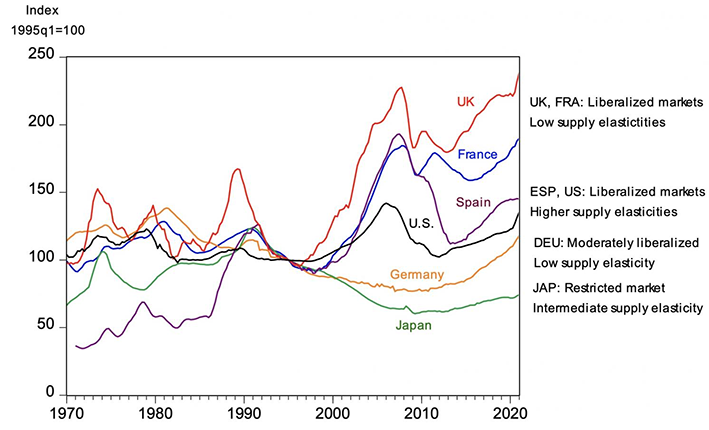

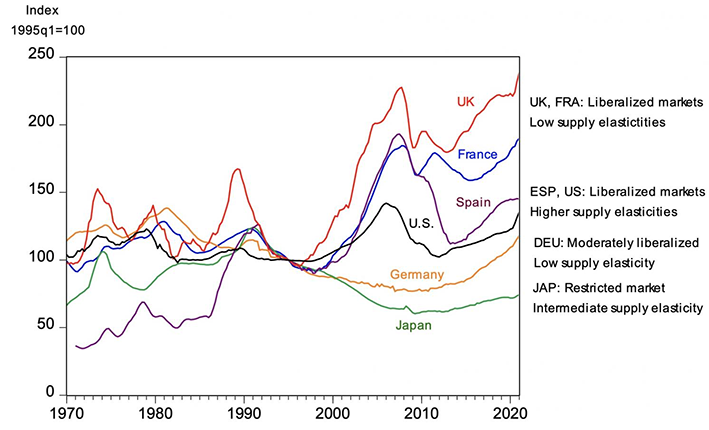

OECDの土地価格推移のデータをみて日本のあまりの落ち込みように驚く。 [グローバルな問題]

OECDが住宅価格の増減率、1995年を起点として示したグラフがある。イギリス、フランス、スペイン、アメリカ合衆国、ドイツ、そして日本の比較をしているグラフで、下に示している。このグラフをみて驚いた。1995年から住宅価格が下がっているのは日本だけである。いや、正確にはドイツも2010年ぐらいまでは日本ほどではないが低下傾向にあったが、2010年からは大幅に上昇し始めている。もちろん、日本は1980年代後半ではバブルで随分と土地価格は高騰したので、その反動が続いていたという解釈をするべきなのだろうが、それでもこの停滞はちょっと興味深い。いや、地価が高騰することは決して好ましいことではないと思っているが、随分と停滞している。というか、逆にイギリスとかこの25年で2倍以上も高騰して大丈夫なのか。フランスも高すぎる。また、リーマン・ショックの大元のアメリカがそれほどダメージを受けてないのに比してスペインのダメージの大きさは興味深い。不動産業界的にはまさに失われた25年といえるであろう。それが必ずしも悪いとは思わないですが・・。

タグ:住宅価格の国際比較

韓国のソウルでワイヤーレス接続環境が優れていることに驚く! [グローバルな問題]

韓国のソウルに来ている。驚いたのはワイヤーレスの接続があちこちで出来て、しかも、その接続スピードが速いことだ。ストレスはほとんど感じられない。しかも、アクセスする際のログインの手続きなどをしなくてもよい。スターバックスとかでも、パスワード等いらずで即、アクセスできる。普段、私は新幹線をよく使うのだが、新幹線のワイヤーレス環境の悪さにストレスを強く感じていて、結局、自分の携帯でテザリングをしてしまう経験をたびたびしているものからすると、このソウルの接続環境はとても有り難い。

よく考えたらワイヤーレスは社会インフラである。そのような社会インフラを効率よく使えるように整備できている都市と、そうでない都市とでは、長期的には相当、大きな競争力の差になるような印象を受ける。日本の都市はそもそもアクセス・スポットが少なく、アクセスできていてもスピードが遅い。もうとても先進国とは言えないんじゃないかな、とソウルにて思ったりする。

よく考えたらワイヤーレスは社会インフラである。そのような社会インフラを効率よく使えるように整備できている都市と、そうでない都市とでは、長期的には相当、大きな競争力の差になるような印象を受ける。日本の都市はそもそもアクセス・スポットが少なく、アクセスできていてもスピードが遅い。もうとても先進国とは言えないんじゃないかな、とソウルにて思ったりする。

ダナンは韓国人にとって、ドイツ人のマジョルカ島のような場所になっているようだ [グローバルな問題]

ダナンに来ている。ダナンには多くのハングル語がみられる。多くの店がハングル語の看板を掲げており、韓国人向けの焼き肉屋店のようなお店も多い。なんで、こんなにハングル語が氾濫しているのか。学会で一緒になった韓国人の先生に尋ねてみた。すると、韓国人にとってダナンを始めとしたベトナム全般の観光地が人気となっているようだ。ここ10年間ぐらいのことらしい。どうも、韓国人からすると、ベトナム人とは気性が合うようで、とても居心地がいいらしい。それは、多くのドイツ人がスペインのマジョルカ島に行くようなものですね、と言うと、そうそう、と反応した。

韓国人とベトナム人の気性が合うというのは、ちょっと新鮮な意見ではあるが、日本人にとっての沖縄、サイパン、グアムのようなものなのかもしれない。韓国には、そういう亜熱帯のリゾートはないので、ダナンは需要に合うのかもしれない。とはいえ、ダナンも10年前はこんなに韓国人にとっての人気リゾートになるとは思わなかったであろう。まあ、ニセコもちょっと前までは、今のようにオーストラリア人に人気が出るとは思わなかったであろうから、ここらへんの観光の国際マーケットは結構、興味深い。

韓国人とベトナム人の気性が合うというのは、ちょっと新鮮な意見ではあるが、日本人にとっての沖縄、サイパン、グアムのようなものなのかもしれない。韓国には、そういう亜熱帯のリゾートはないので、ダナンは需要に合うのかもしれない。とはいえ、ダナンも10年前はこんなに韓国人にとっての人気リゾートになるとは思わなかったであろう。まあ、ニセコもちょっと前までは、今のようにオーストラリア人に人気が出るとは思わなかったであろうから、ここらへんの観光の国際マーケットは結構、興味深い。

ルールがしっかりしていないことで効率が悪化することをベトナムにて再確認する [グローバルな問題]

ベトナムはカオス的だ。このカオス的な状況を作り出しているのが社会の無秩序さである。人々が勝手に行動するので、あちらこちらで摩擦が生じる。その象徴が、交通整理である。信号がまず少ないので、もういつ車やオートバイが衝突してもおかしくない。実際、事故は多く、合計で1万8232件、死者数は8125人(2018年)。これは人口10万人当たり換算で9.02人となる。日本は2.94人なので3倍以上である。とはいえ、実際、ハノイの街を歩いていると3倍よりずっと多そうな気がする。ただ、統計的にはベトナムより事故死が多い国もあり、それはドミニカ共和国、サウジアラビア、タイだそうだ。タイとベトナムだと、歩行者の視点からだとずっとベトナムの方が、オートバイが多い分、危なそうな印象を受けるが、もしかしたら事故は多くても死亡には至らないのかもしれない。

この事故の多さの背景には、無免許運転が多いことや、違反行為にタイしての罰則が緩い、ことなどが挙げられる。その結果、ルールはあることはあるのだが、それらが守られない、というかルールを知らない人も多いのではないか。一方通行の逆走、赤信号の右折禁止のところでの右折、そもそも赤信号無視、などは日常茶飯事である。その結果が事故の多さ、歩くのが危険な環境をつくりだしている。

このような無秩序さは、飛行機に乗る時にも体験できる。前からだけでなく後ろからも乗らせるので、狭い機内の通路で後ろに行きたい人と前に行きたい人とがぶつかり、立ち往生をしてしまう。なぜ、ここで一方通行にしようと思わないのか。いや、これはベトナム以外の国(例えばブラジル)とかでもみられることだが、この秩序だって動くことで摩擦が回避できる、という簡単な事実がどうして理解できないのか。これは、おそらく自分が得をすれば周りに迷惑をかけてもいいというメンタリティが根底にあるからではないか、と思ったりもする。

ただ、ベトナム人の人達は結構、賢くて、信用できる印象を受けるので、しっかりとしたルールをつくり、それを守らせるようにすれば、それに対応すると思うのである。改めてルールづくりの重要さをベトナムにして再確認する。

この事故の多さの背景には、無免許運転が多いことや、違反行為にタイしての罰則が緩い、ことなどが挙げられる。その結果、ルールはあることはあるのだが、それらが守られない、というかルールを知らない人も多いのではないか。一方通行の逆走、赤信号の右折禁止のところでの右折、そもそも赤信号無視、などは日常茶飯事である。その結果が事故の多さ、歩くのが危険な環境をつくりだしている。

このような無秩序さは、飛行機に乗る時にも体験できる。前からだけでなく後ろからも乗らせるので、狭い機内の通路で後ろに行きたい人と前に行きたい人とがぶつかり、立ち往生をしてしまう。なぜ、ここで一方通行にしようと思わないのか。いや、これはベトナム以外の国(例えばブラジル)とかでもみられることだが、この秩序だって動くことで摩擦が回避できる、という簡単な事実がどうして理解できないのか。これは、おそらく自分が得をすれば周りに迷惑をかけてもいいというメンタリティが根底にあるからではないか、と思ったりもする。

ただ、ベトナム人の人達は結構、賢くて、信用できる印象を受けるので、しっかりとしたルールをつくり、それを守らせるようにすれば、それに対応すると思うのである。改めてルールづくりの重要さをベトナムにして再確認する。

タイの先生とお話をする [グローバルな問題]

タイのチュラロンコーン大学の先生が会いたいというので、会ってお話をする。なんと、東京学芸大学附属高校から東大に入学したという秀才であった。なぜ日本の高校に来たのかは聞かなかったが、日本語もペラペラであった。とはいえ、日本に来たのは25年ぶりとかだそうだ。英語もペラペラだったのだが、それは東大を卒業した後、イギリスのケンブリッジ、そしてアメリカのケンブリッジに住んでいたからだそうだ。

どうして私に会いたいのかと尋ねると、日本の人口縮小の状況を知りたいからだと言う。まあ、このテーマでは英語論文を書いているから、そういうこともあり得るだろう。さて、いろいろと話をしていて面白かったことは、タイは国境付近の自治体の人口は減らなくて増えているということ。中心部においての人口減少が激しいということを知った。また、何しろ円は安いので、タイ人は凄い勢いで日本に観光に来ているということも知った。三回、四回と複数回来るそうだ。そして、東京には行かず、地方都市が好きだそうだ。どうも、タイでは梅酒がブームらしくて、和歌山が人気観光スポットになっているそうだ。知らなかったなあ、そんなところがブームになっているとは。あと、飛驒高山とかも人気だそうだ。複数回行っている知り合いとかもいるそうだ。

タイも油断をしていると、日本のように人口減少と高齢化で疲弊するかもしれないので、転ばぬ先の杖で研究をしたいのだ、と熱心に言っていた。まあ、それはいい心がけかもしれないが、いつの間にか、タイの人達にも日本のようになったら不味いと思われるようになってしまったのだろうか。ちょっと驚きとともに悲しみを感じる。うちの大学生とか見ていると、確かに日本の若者の覇気のなさはちょっと心配にさせるが、いつ状況が変わってしまったのだろう。何か、とてつもなく不味い状況にもしかしたら日本はいるのかもしれない。

どうして私に会いたいのかと尋ねると、日本の人口縮小の状況を知りたいからだと言う。まあ、このテーマでは英語論文を書いているから、そういうこともあり得るだろう。さて、いろいろと話をしていて面白かったことは、タイは国境付近の自治体の人口は減らなくて増えているということ。中心部においての人口減少が激しいということを知った。また、何しろ円は安いので、タイ人は凄い勢いで日本に観光に来ているということも知った。三回、四回と複数回来るそうだ。そして、東京には行かず、地方都市が好きだそうだ。どうも、タイでは梅酒がブームらしくて、和歌山が人気観光スポットになっているそうだ。知らなかったなあ、そんなところがブームになっているとは。あと、飛驒高山とかも人気だそうだ。複数回行っている知り合いとかもいるそうだ。

タイも油断をしていると、日本のように人口減少と高齢化で疲弊するかもしれないので、転ばぬ先の杖で研究をしたいのだ、と熱心に言っていた。まあ、それはいい心がけかもしれないが、いつの間にか、タイの人達にも日本のようになったら不味いと思われるようになってしまったのだろうか。ちょっと驚きとともに悲しみを感じる。うちの大学生とか見ていると、確かに日本の若者の覇気のなさはちょっと心配にさせるが、いつ状況が変わってしまったのだろう。何か、とてつもなく不味い状況にもしかしたら日本はいるのかもしれない。

タグ:タイ

フィンランドではお酒は国の施設でしか販売できない [グローバルな問題]

フィンランドではアルコール度が強いお酒を売る店は国営だそうだ。つまり、民営のスーパーマーケットでは売れないらしい。5.5%とかそれぐらいが基準で、それ以下であればスーパーでも売れるが、それ以上であれば国営の店でしか売れない。これは、アルコール依存症の問題などがあったためであり、強いお酒を入手させにくくすることが目的のようだ。スウェーデンも同じような制度があるそうである。

なんか厳しいなあ、と思ったけど、よく考えたら自分もお酒はほとんどレストランとか小料理屋、居酒屋でしか飲まないし、スーパーマーケットで買うのは麦酒ぐらいだから、そんなに問題がないかもしれない。

ただ、日本と大きく違うのは、冬が暗くて寒くて、精神的に滅入るということだ。冬を乗り越えるためにはアルコールに依存したくなるようだ。この北欧の冬は経験したことがないので何ともいえないが、このような制度が必要なぐらい、厳しいのかもしれない。

なんか厳しいなあ、と思ったけど、よく考えたら自分もお酒はほとんどレストランとか小料理屋、居酒屋でしか飲まないし、スーパーマーケットで買うのは麦酒ぐらいだから、そんなに問題がないかもしれない。

ただ、日本と大きく違うのは、冬が暗くて寒くて、精神的に滅入るということだ。冬を乗り越えるためにはアルコールに依存したくなるようだ。この北欧の冬は経験したことがないので何ともいえないが、このような制度が必要なぐらい、厳しいのかもしれない。

フィンランドの子供の給食を食べない問題 [グローバルな問題]

フィンランドの子供の3割ぐらいが給食を食べないそうだ。フィンランドでは小学校で無料の給食が提供されている。これは、子供たちにしっかりと栄養を取ってもらうことと、社会的公平性を意識してのことだそうだ。金持ちと貧乏人が同じ食事で育つ、というのは社会的安定性にも繋がるし、個人的にはとてもいいことだと思う。働くお母さん(いや、お弁当はお母さんが必ずしもつくる必要はないかとは思うが)にも有り難い制度だと思う。

さて、しかし、その給食も食べてもらわなくてはその役割を果たせない。それじゃあ、なんで食べないのか、と尋ねると、「嫌いなものを拒否するというのがクール(格好いい)というような風潮があるからだ」との回答を受けた。つまり、「お前、こんな不味いものを食えるのかよ」と発言が強い同級生が言うと、「俺もこんなものは食わないわ」と同調するそうだ。え、そんなもんかな、と思ったりもしたが、多くの現地の先生が、「うんだ、うんだ」とその意見に頷いたので、そうなのかもしれない。

私とかも確かにアメリカの小学校に通っていた時、これは食べる、これは食べない、といやに好き嫌いが激しく、我が儘だった悪ガキがいた。ただ、この悪ガキが、みんなが嫌いだった「チリ・ビーンズ」を「これは俺の好物なんだ」と嬉しそうに食べていたのをみて感心したことを記憶している。私も当時は、この「チリ・ビーンズ」が嫌いだったからだ。

自分の子供の記憶を振り返っても、アメリカ人の子供の方が日本人の子供に比べて、はるかに好き嫌いが激しく偏食が多い。すなわち、我が儘である。日本人の子供は、給食で「好き嫌い」を相当、強制的に直させられるので、それは長期的にみると子供にとってプラスだと思う。なぜなら子供の舌は必ずしも、その成長にプラスなものを求めるとは限らないからだ。

しかし、この日本の話をフィンランドでしたら、それはハラスメントだと言われる。確かに、そのような側面もないとは言わないが、家庭でしっかりと偏食を直せるだけの余裕があればいいが、実際はなかなか難しい家庭も多いのではないだろうか。偏食は生きていくうえで経済的にも栄養的にも不利をもたらすだけでなく、豊かな食生活を享受する機会を奪う。フィンランドは世界で一番、料理が不味いと言われる。その理由はいくつかあるだろうが、給食を残す子供の割合を減らす施策をすることで、少しは改善できるのではないだろうか。

さて、しかし、その給食も食べてもらわなくてはその役割を果たせない。それじゃあ、なんで食べないのか、と尋ねると、「嫌いなものを拒否するというのがクール(格好いい)というような風潮があるからだ」との回答を受けた。つまり、「お前、こんな不味いものを食えるのかよ」と発言が強い同級生が言うと、「俺もこんなものは食わないわ」と同調するそうだ。え、そんなもんかな、と思ったりもしたが、多くの現地の先生が、「うんだ、うんだ」とその意見に頷いたので、そうなのかもしれない。

私とかも確かにアメリカの小学校に通っていた時、これは食べる、これは食べない、といやに好き嫌いが激しく、我が儘だった悪ガキがいた。ただ、この悪ガキが、みんなが嫌いだった「チリ・ビーンズ」を「これは俺の好物なんだ」と嬉しそうに食べていたのをみて感心したことを記憶している。私も当時は、この「チリ・ビーンズ」が嫌いだったからだ。

自分の子供の記憶を振り返っても、アメリカ人の子供の方が日本人の子供に比べて、はるかに好き嫌いが激しく偏食が多い。すなわち、我が儘である。日本人の子供は、給食で「好き嫌い」を相当、強制的に直させられるので、それは長期的にみると子供にとってプラスだと思う。なぜなら子供の舌は必ずしも、その成長にプラスなものを求めるとは限らないからだ。

しかし、この日本の話をフィンランドでしたら、それはハラスメントだと言われる。確かに、そのような側面もないとは言わないが、家庭でしっかりと偏食を直せるだけの余裕があればいいが、実際はなかなか難しい家庭も多いのではないだろうか。偏食は生きていくうえで経済的にも栄養的にも不利をもたらすだけでなく、豊かな食生活を享受する機会を奪う。フィンランドは世界で一番、料理が不味いと言われる。その理由はいくつかあるだろうが、給食を残す子供の割合を減らす施策をすることで、少しは改善できるのではないだろうか。

フィンランドが世界一幸福である背景 [グローバルな問題]

アメリカンの調査会社であるギャラップ社が、「世界幸福度ランキング」というものを発表している。これは世界149カ国を対象としたものだが、それが2022年まで5回連続で首位となったのがフィンランドである。この世界幸福度は「国民一人当たりのGDP」、「社会支援」「健康寿命」「人生選択の自由」「他者への寛容さ」「汚職や腐敗の認知」「世界最低の国の平均値との残余値を合計したもの」という7つの指標の和として評価されている。

ちなみに、フィンランドの次はデンマーク、アイスランド、スイス、オランダと続き、アメリカは16位、日本は54位である。日本は圧倒的に「他者への寛容さ」が低い。

そこで、フィンランド人に「何で?」と尋ねたら、人を「リスペクト」するからじゃないか、との回答。リスペクトされると幸せな気分になるし、周りの人をリスペクトするとちょっと気分がいい。確かに、私は最近、大学で怒ることが多いが、それが事務が教員をあまりにもリスペクトしないからだ。その結果、こちらもリスペクトしなくて、幸せではない仕事環境になってしまう。そのような環境が「他者への寛容さ」の著しい低い点に繋がっているとしたら残念だ。53位のウズベキスタンの方がこの点ははるかに高い。

このような指標をみると、フィンランドから学ぶことは多いかもしれない。ちなみに、我々がお世話になったラハティ応用科学大学では、ロシア人の助手と、今回の戦争で亡命してきたウクライナ人の助手とが一緒に仲良く働いていた。よく考えれば当たり前の光景なのかもしれないが、こういうことは日本だとなかなか上手くできないような気もする。アメリカとかだともっと悲惨かもしれないが。

ちなみに、フィンランドの次はデンマーク、アイスランド、スイス、オランダと続き、アメリカは16位、日本は54位である。日本は圧倒的に「他者への寛容さ」が低い。

そこで、フィンランド人に「何で?」と尋ねたら、人を「リスペクト」するからじゃないか、との回答。リスペクトされると幸せな気分になるし、周りの人をリスペクトするとちょっと気分がいい。確かに、私は最近、大学で怒ることが多いが、それが事務が教員をあまりにもリスペクトしないからだ。その結果、こちらもリスペクトしなくて、幸せではない仕事環境になってしまう。そのような環境が「他者への寛容さ」の著しい低い点に繋がっているとしたら残念だ。53位のウズベキスタンの方がこの点ははるかに高い。

このような指標をみると、フィンランドから学ぶことは多いかもしれない。ちなみに、我々がお世話になったラハティ応用科学大学では、ロシア人の助手と、今回の戦争で亡命してきたウクライナ人の助手とが一緒に仲良く働いていた。よく考えれば当たり前の光景なのかもしれないが、こういうことは日本だとなかなか上手くできないような気もする。アメリカとかだともっと悲惨かもしれないが。

羽田空港の国際線の手荷物検査が90分待ちだった [グローバルな問題]

羽田空港の国際線ターミナルを使った。飛行機の出発時間の2時間前に着いたので余裕かと思ったら、なんと手荷物検査に信じられないような長蛇の列が出来ていた。最後尾の看板を持っていた人にここからだと何分ですか、と尋ねると「90分は待ちますね」と回答する。90分だと間に合わない。とはいえ、何をしていいか分からないのでとりあえず並んで待っていた。途中、係員に尋ねると「JALだったらFacial Passが使えます」と教えてくれた。幸い、JALだったのでFacial Passを使い、すぐ手荷物検査をすることができた。現時点でJALしか使えないような状況だったのでついていたが、いやはや、どうなっているんだ、羽田空港。これじゃあ、まるでブラジルとかインドネシアだ。

全般的に世界に誇る日本の効率性があちらこちらで失われている。これの経済的ロスも相当、大きいのではないかと思われる。しかし、それを日本が招いていることもあるだろう。例えば、関空を利用する国際線が大幅に減少したので、ニューヨーク大都市圏と同じ関西大都市圏の人々が羽田空港を使うことを余儀なくされている。1億2000万人の人口を擁して、世界3番目の経済規模の国が国際線ターミナルを実質的に二つ(羽田と成田)にしていれば、必然的にこのような混雑と混乱が生じるのは当たり前である。

そりゃ、経済も低迷するよな。効率性とユビキュタス性を失えば、そりゃ厳しくなる、ということをこの手荷物検査の90分待ちは我々に示唆していると思われる。

全般的に世界に誇る日本の効率性があちらこちらで失われている。これの経済的ロスも相当、大きいのではないかと思われる。しかし、それを日本が招いていることもあるだろう。例えば、関空を利用する国際線が大幅に減少したので、ニューヨーク大都市圏と同じ関西大都市圏の人々が羽田空港を使うことを余儀なくされている。1億2000万人の人口を擁して、世界3番目の経済規模の国が国際線ターミナルを実質的に二つ(羽田と成田)にしていれば、必然的にこのような混雑と混乱が生じるのは当たり前である。

そりゃ、経済も低迷するよな。効率性とユビキュタス性を失えば、そりゃ厳しくなる、ということをこの手荷物検査の90分待ちは我々に示唆していると思われる。

タグ:羽田空港

ドイツには航空便が送れない [グローバルな問題]

ドイツでの取材調査の協力者に謝礼を渡すのを忘れてしまったので、日本に戻ってから送ろうと郵便局に持っていったら、なんと、航空便では手紙以外は送れないそうだ。これは、コロナが理由だそうだが、船便だと3ヶ月ぐらいかかるとのこと。船便で送ってもいいが、そのうち、航空便でも送れるようになるだろうとの方に賭けて、送るのをやめた。ちなみにフランスは大丈夫のようで国によって違いがあるようだ。

フィンランドでは鉄道でも空港でも子供の声が響き渡る [グローバルな問題]

フィンランドで気づいたのは、鉄道の車内でも空港でも子供の声が響き渡ることである。泣き声や奇声がほとんどだ。特に、泣くことに関しては、子供たちは周りをまったく気にしない。そして、周りの大人もそれを許容している。正直、鉄道で大きな声で泣かれたりすると逃げ場がないので苦痛ではあるが、どうもこの国ではそれを受け入れているようなので私も我慢する。

さて、しかし、このような環境は子供にとっては嬉しいことであろう。また、そのような子供の自由を許す寛容さを持った国だと、子供を産みたいとも思うであろう。日本は合計特殊出生率が低いが、実は、日本で生活している外国人移民の合計特殊出生率も低いのだ。多くの場合、日本人よりも低い。これは、もちろん移民という特殊事情もあるのかもしれないが、ドイツなどでは移民が国の合計特殊出生率を高めていることを考えると、日本という国が子供を育てにくいのかもしれない。子供がいるといないとでは、家計の負担も全然、違うし。フィンランドはそもそも人口が少なく、移民もスウェーデンほどではないが歓迎しているぐらいなので、子供は社会の宝という認識を共有できているのかもしれない。

子供の遊び声がうるさいということで市役所に電話をする人がいる国は、やはり自然減するしかないのかもしれないな。

さて、しかし、このような環境は子供にとっては嬉しいことであろう。また、そのような子供の自由を許す寛容さを持った国だと、子供を産みたいとも思うであろう。日本は合計特殊出生率が低いが、実は、日本で生活している外国人移民の合計特殊出生率も低いのだ。多くの場合、日本人よりも低い。これは、もちろん移民という特殊事情もあるのかもしれないが、ドイツなどでは移民が国の合計特殊出生率を高めていることを考えると、日本という国が子供を育てにくいのかもしれない。子供がいるといないとでは、家計の負担も全然、違うし。フィンランドはそもそも人口が少なく、移民もスウェーデンほどではないが歓迎しているぐらいなので、子供は社会の宝という認識を共有できているのかもしれない。

子供の遊び声がうるさいということで市役所に電話をする人がいる国は、やはり自然減するしかないのかもしれないな。

ウスビ・サコ氏と酒席を共にする [グローバルな問題]

京都精華大学で講演をしたのだが、その後の懇親会で、今年の3月まで京都精華大学で学長をしていたウスビ・サコ氏と同席した。凄まじいまでの博識、フランス語、英語、中国語、ドイツ語を見事に操る語学力。そして、会話でのウィットと知的洗練さと空気を読む高い状況感治力。それは、学長にもなるな、と納得。サコ氏、最近、20キロほど体重を減量したのだが、それまでは不健康な生活で肥満になってしまったそうだ。イスラム教なのでアルコールは飲まないし、何が、不健康な生活なのだろうと尋ねると、仕事漬けだったからだそうだ。サコ氏の同僚の先生の話でも、もう凄いワーカホリックで仕事ばかりしていたそうだ。ワーカホリックというのは日本人の専売特許と思っていたのだが、別に日本人だけが仕事に熱中するわけではない。一流の人は皆、ワーカホリックである。あと、私は仕事に追われているがワーカホリックではない。睡眠時間もとらないと効率が劇的に悪化するので、最近は睡眠を優先させている。まあ、これが私が一流になれない理由だろうな、と妙に納得する。

北方領土を取り戻す千載一遇のチャンスが訪れた [グローバルな問題]

私は国際政治とかは素人である。だから、事態はそう簡単ではないかとも思われるが、その筋の専門家を称している佐藤優氏などが私でも分かるほどのアホ発言(いや、これはロシアを利するために敢えて日本人を混乱させるような発言をしている可能性もあるが・・)をしていることから、ちょっと私の考えもここで開陳したいと思う。

それは、今こそ北方領土を取り戻す千載一遇のチャンスなのではないか、ということだ。プーチンは日本がウクライナ侵略に対して国際世界と行動とともにして反対すると、日本とロシアが交渉していた平和条約を締結しない、と言い放った。もし、これによって「北方領土が戻ってくる可能性」が低くなったと嘆いている人がいたら、状況はむしろ逆だ。というか、プーチンが北方領土を日本に返すようなことをする訳がない。あれだけ嘘を言い放って、無理矢理他国に侵略して、市井の人々を大量に虐殺するような人間だ。日本側に色気を使って、いろいろと略奪しようと考えていただけであろう。そうじゃなければ、2020年の7月に改正ロシア憲法で「領土割譲に向けた行為や呼び掛けを容認せず」と明記したりしないだろう。これは、相当、日本を馬鹿にしているよな。その後、プーチンは日本に淡い期待を持たせた方が有利だということに気づいて「ちょっと、考えないといけない」などと言ったが、いや、憲法に記されちゃ、プーチンだって変えられないだろう。というか、プーチン、そんな意識そもそもゼロだから。

さて、まあ、この憲法に刻まれた時点で、日本には希望ゼロという状態だったが、大きく状況はこのウクライナ侵略によって変わりつつある。プーチンがこのままウクライナ侵略を成功させることは、もうほぼ不可能な状態だが、負けたら、「はい、ごめんなさい」で済む問題ではない。国際経済から孤立させられ、大きな北朝鮮のような状態に陥るだろう。いや、北朝鮮より不味いかもしれない。ウクライナはNATOに入ることになるだろうし、その包囲網はロシアという国の崩壊をもたらすであろう。現時点ではまだプーチンの国内支配力はあるが、現在の泥沼状態が長期化することで、プーチンはおそらくロシアの人によって処分されるであろう。プーチン後のロシア(という名称が残るかも分からない。さらに国家が分裂する可能性だってあるだろう)を率いるリーダーは国際社会に戻るために、政治的交渉をすることになるが、ロシアはほぼ敗戦国のように不利な状況にあるので、それこそ平和条約を日本と締結する際には、相当、譲歩が必要となるだろう。そのときには、プーチンのような専制者が出てこないように憲法も改正されるだろうから、「領土割譲に向けた行為や呼び掛けを容認せず」などの文言は消されるだろう。っていうか、ウクライナとの和解はクリミア半島やドンバス地域の返還が必要となるが、その際には、この文言が邪魔になる。というか、こんな憲法がある国が他国への侵略戦争をしかけるかね!

ともかく、日本としては、国交を回復してやってもいいけど、北方領土は返還しないと話にならないよ。ウニもカニもロシア産は買わないからね!ニンテンドーも輸出しないよ、と言ってやればいいのである。まあ、しばらくはウニは相当、高価格になるだろうが。上手くいけば、樺太も返してもらいたいぐらいだ。これまでのお詫びに樺太も返せよ!まあ、それは日本に手出しをしないと言えないか。

まあ、ともかく今回の件で、下手なケンカは全然、しない方がよかった、ということは分かった。ウクライナに「はよ、降伏しろ」と宣っていたアホ元知事がいたが、降伏しないで抵抗してくれたおかげで、日本も北方領土が返還されるメドが見えてきた。

それは、今こそ北方領土を取り戻す千載一遇のチャンスなのではないか、ということだ。プーチンは日本がウクライナ侵略に対して国際世界と行動とともにして反対すると、日本とロシアが交渉していた平和条約を締結しない、と言い放った。もし、これによって「北方領土が戻ってくる可能性」が低くなったと嘆いている人がいたら、状況はむしろ逆だ。というか、プーチンが北方領土を日本に返すようなことをする訳がない。あれだけ嘘を言い放って、無理矢理他国に侵略して、市井の人々を大量に虐殺するような人間だ。日本側に色気を使って、いろいろと略奪しようと考えていただけであろう。そうじゃなければ、2020年の7月に改正ロシア憲法で「領土割譲に向けた行為や呼び掛けを容認せず」と明記したりしないだろう。これは、相当、日本を馬鹿にしているよな。その後、プーチンは日本に淡い期待を持たせた方が有利だということに気づいて「ちょっと、考えないといけない」などと言ったが、いや、憲法に記されちゃ、プーチンだって変えられないだろう。というか、プーチン、そんな意識そもそもゼロだから。

さて、まあ、この憲法に刻まれた時点で、日本には希望ゼロという状態だったが、大きく状況はこのウクライナ侵略によって変わりつつある。プーチンがこのままウクライナ侵略を成功させることは、もうほぼ不可能な状態だが、負けたら、「はい、ごめんなさい」で済む問題ではない。国際経済から孤立させられ、大きな北朝鮮のような状態に陥るだろう。いや、北朝鮮より不味いかもしれない。ウクライナはNATOに入ることになるだろうし、その包囲網はロシアという国の崩壊をもたらすであろう。現時点ではまだプーチンの国内支配力はあるが、現在の泥沼状態が長期化することで、プーチンはおそらくロシアの人によって処分されるであろう。プーチン後のロシア(という名称が残るかも分からない。さらに国家が分裂する可能性だってあるだろう)を率いるリーダーは国際社会に戻るために、政治的交渉をすることになるが、ロシアはほぼ敗戦国のように不利な状況にあるので、それこそ平和条約を日本と締結する際には、相当、譲歩が必要となるだろう。そのときには、プーチンのような専制者が出てこないように憲法も改正されるだろうから、「領土割譲に向けた行為や呼び掛けを容認せず」などの文言は消されるだろう。っていうか、ウクライナとの和解はクリミア半島やドンバス地域の返還が必要となるが、その際には、この文言が邪魔になる。というか、こんな憲法がある国が他国への侵略戦争をしかけるかね!

ともかく、日本としては、国交を回復してやってもいいけど、北方領土は返還しないと話にならないよ。ウニもカニもロシア産は買わないからね!ニンテンドーも輸出しないよ、と言ってやればいいのである。まあ、しばらくはウニは相当、高価格になるだろうが。上手くいけば、樺太も返してもらいたいぐらいだ。これまでのお詫びに樺太も返せよ!まあ、それは日本に手出しをしないと言えないか。

まあ、ともかく今回の件で、下手なケンカは全然、しない方がよかった、ということは分かった。ウクライナに「はよ、降伏しろ」と宣っていたアホ元知事がいたが、降伏しないで抵抗してくれたおかげで、日本も北方領土が返還されるメドが見えてきた。

ウクライナ人難民とミャンマー人難民との違い [グローバルな問題]

東京新聞を読んでいる。最近、同新聞では、ウクライナの戦争難民に対する措置が、ミャンマー人の亡命者よりも寛容であり、不平等だと主張する記事が掲載されたり、読者の声が載せられたりする。確かにミャンマー人からすれば、ウクライナ人のように対応してくれ、と言いたい気持ちは分かる。しかし、ウクライナの戦争難民とミャンマーの難民とには違いがある。ウクライナの戦争難民は内乱ではなく、ロシアからの極めて理不尽な侵攻によって生じている。これは、ウクライナの難民を守るだけでなく、ロシアの暴虐を許さない立場を国際的に示すためにも、通常時より遙かにハードルを低くしなくてはいけない。また、NATOやアメリカとも協調しなくてはならない非常事態である。CNNでは、この日本の対応を素晴らしいと報道していたが、国際関係的にもこのような迅速に対応をするべきような事態であったのだ。

ミャンマー人がむしろ比較すべきはロシア人である。ロシア人も表現の自由が制限され、圧政が続いている。ミャンマーの軍事政権ほど派手な虐殺事件は起きてはいないが、実際は相当のロシア人が殺されているであろう。そして、実際、ロシア人の国外脱出が相当数、起きている。しかし、日本はロシア人の亡命者に対しては、相当、ハードルが高くて厳しい。ミャンマー人の方がロシア人よりは酷い状況に置かれていると指摘されるかもしれないが、そういう比較では、ウクライナ人の方がミャンマー人より喫緊性の高い酷い状況に置かれている。

そのような緊急事態に、それまで放っておかれた世論を喚起するような主張をすることはウクライナへの支援という体制づくりにはマイナスであるし、それによってミャンマー人がメリットになることはないだろう。事態が落ち着いてから主張すべきことであって、火事が起きている時に、建材を木材から鉄筋にすべきだ、というような主張は逆に説得力を失う。今は、何しろ火事を鎮火させることを優先すべきである。

こういうのは、おそらく一般性の誤謬の一つに含まれるのではないかなと思ったりもする。

ミャンマー人がむしろ比較すべきはロシア人である。ロシア人も表現の自由が制限され、圧政が続いている。ミャンマーの軍事政権ほど派手な虐殺事件は起きてはいないが、実際は相当のロシア人が殺されているであろう。そして、実際、ロシア人の国外脱出が相当数、起きている。しかし、日本はロシア人の亡命者に対しては、相当、ハードルが高くて厳しい。ミャンマー人の方がロシア人よりは酷い状況に置かれていると指摘されるかもしれないが、そういう比較では、ウクライナ人の方がミャンマー人より喫緊性の高い酷い状況に置かれている。

そのような緊急事態に、それまで放っておかれた世論を喚起するような主張をすることはウクライナへの支援という体制づくりにはマイナスであるし、それによってミャンマー人がメリットになることはないだろう。事態が落ち着いてから主張すべきことであって、火事が起きている時に、建材を木材から鉄筋にすべきだ、というような主張は逆に説得力を失う。今は、何しろ火事を鎮火させることを優先すべきである。

こういうのは、おそらく一般性の誤謬の一つに含まれるのではないかなと思ったりもする。

ウクライナを応援するためにタラバカニ、ウニを食べない運動を展開しよう [グローバルな問題]

ロシアのウクライナ侵攻はとんでもない蛮行だ。これに抗議するために我々、日本人ができることがあるのか。それはロシアの戦争資金となるロシアからの輸入品をボイコットすることだ。ロシアからの輸入品は2020年ベースだと、天然ガス(22%)、非鉄金属(21%)、石炭(17%)、原粗油(17%)、魚介類(9%)となっている。個人レベルで、これらの輸入品をボイコットできるのは魚介類である。割合は1割程度だが1027億円なので、多少はロシアにダメージを与えることができるだろう。これらの魚介類のうち、取引額が多い順に並べるとカニ、ウニ、そしてサーモンとなる。特にカニとウニの割合は大きい。

2月の終わりに女川町と雄勝町を訪れたのだが、ウニ丼は品切れとなっていた。ここらへんのウニ丼は三陸の馬糞ウニを出しているかと思っていたのだが、実際はロシアのウニだったんだな。それはともかくとして、カニそしてウニは安ければロシア産であると思われるので、ウクライナを支援するためにもそれらを食べない運動をするべきだと思う。まあ、カニといっても越前ガニとかは食べて問題がないと思うが、タラバガニとかはしばらくは我慢をするべきであろう。私もここにロシアのウクライナ侵攻が続く限りは、タラバガニとウニを食べないストライキをすることをここに宣言する。

2月の終わりに女川町と雄勝町を訪れたのだが、ウニ丼は品切れとなっていた。ここらへんのウニ丼は三陸の馬糞ウニを出しているかと思っていたのだが、実際はロシアのウニだったんだな。それはともかくとして、カニそしてウニは安ければロシア産であると思われるので、ウクライナを支援するためにもそれらを食べない運動をするべきだと思う。まあ、カニといっても越前ガニとかは食べて問題がないと思うが、タラバガニとかはしばらくは我慢をするべきであろう。私もここにロシアのウクライナ侵攻が続く限りは、タラバガニとウニを食べないストライキをすることをここに宣言する。

プーチンはなぜ、トランプ大統領の時にウクライナに侵攻しなかったのか? [グローバルな問題]

プーチンのウクライナ侵攻が熾烈を極めている。落とし所が見えないまま、侵略戦争を展開しているプーチン。ウクライナ人だけでなく、国際世論からも猛反発を喰らい、プーチンも相当、追い詰められている。さて、このような厳しい反ロシア体制が組めているのは、アメリカの大統領がバイデンだからである。これが、トランプだったら、NATOに協力しなかったであろうし、むしろアメリカでのウクライナ侵攻正当化のレトリックをフォックス・ニュースなどで発信していたであろう。アメリカを味方にした状態であれば、プーチン、ウクライナ侵攻ももっとスムーズに、それこそ空爆などしないで遂行できたかもしれない。

それでは、なぜトランプ大統領の時にウクライナに侵攻しなかったのか。これに関して、MSNBCのクリス・ヘイズが相当、わかりやすく解説している。

https://www.youtube.com/watch?v=CJ-M0bDsmvg

トランプ政権がロシアだけでなく、ウクライナとも深く関わっていたことに対しては何か違和感を覚えていた。トランプの選挙参謀であったポール・マナフォートは、2010年にウクライナにおいてプーチンの子飼いのヤナコビッチ大統領を選挙で勝利させるために働き、大金を得た。しかし、2013年にヨーロッパの貿易協定を締結することを拒んだために、大規模なデモが起き、ヤナコビッチは大統領を辞任し、ロシアに逃走する。これに怒ったプーチンは2014年にクリミアに侵攻する。これは土地収奪という点では、第二次世界大戦後最大のものであった。次にプーチンが行ったのは、2015年にシリアのアサド大統領の選挙を確保するために、軍隊をシリアに送ったことである。ロシア軍が自国を出たのは、この時がはじめてであったそうだ。そして、2015年にトランプが大統領に出馬することが決まった後、その選挙参謀を無料で引き受けたのがポール・マナフォートである。そして、トランプはその選挙中に、ウクライナの軍事支援を減らしていくことを公約する。これは、もちろんプーチンへの忠誠心を示すパフォーマンスである。そして、ミューラー報告書に明らかにされたように、プーチンは2016年の大統領選に介入し、トランプを大統領にすることに成功する。

つまり、トランプが大統領として再選されたのであれば、プーチンは自分の手を汚さなくてもウクライナ政権が親ロシアのものに置き換わるだろうと読んでいたのだ。トランプが再選できなかったので、はじめて自分で動かざるを得なくなったのである。

トランプや共和党の政治家は、トランプが大統領であれば、このような事態は絶対、起きなかったという。それは、事実であろう。なぜなら、プーチンではなくトランプがプーチンの子分として、その仕事を行ったからである。トランプがウクライナの大統領に「バイデンのスキャンダルをでっちあげないと、軍事支援をしないぞ」と恐喝したのか、当時はまったく不思議に思っていたのだが、徐々にそれらを結びつける糸が見えてきた。トランプそして、トランプ支持者はプーチンの手先として、大いに糾弾されることが必要であろう。こいつらは、間違いなくウクライナ人の敵であり、平和を願う人類の敵である。

それでは、なぜトランプ大統領の時にウクライナに侵攻しなかったのか。これに関して、MSNBCのクリス・ヘイズが相当、わかりやすく解説している。

https://www.youtube.com/watch?v=CJ-M0bDsmvg

トランプ政権がロシアだけでなく、ウクライナとも深く関わっていたことに対しては何か違和感を覚えていた。トランプの選挙参謀であったポール・マナフォートは、2010年にウクライナにおいてプーチンの子飼いのヤナコビッチ大統領を選挙で勝利させるために働き、大金を得た。しかし、2013年にヨーロッパの貿易協定を締結することを拒んだために、大規模なデモが起き、ヤナコビッチは大統領を辞任し、ロシアに逃走する。これに怒ったプーチンは2014年にクリミアに侵攻する。これは土地収奪という点では、第二次世界大戦後最大のものであった。次にプーチンが行ったのは、2015年にシリアのアサド大統領の選挙を確保するために、軍隊をシリアに送ったことである。ロシア軍が自国を出たのは、この時がはじめてであったそうだ。そして、2015年にトランプが大統領に出馬することが決まった後、その選挙参謀を無料で引き受けたのがポール・マナフォートである。そして、トランプはその選挙中に、ウクライナの軍事支援を減らしていくことを公約する。これは、もちろんプーチンへの忠誠心を示すパフォーマンスである。そして、ミューラー報告書に明らかにされたように、プーチンは2016年の大統領選に介入し、トランプを大統領にすることに成功する。

つまり、トランプが大統領として再選されたのであれば、プーチンは自分の手を汚さなくてもウクライナ政権が親ロシアのものに置き換わるだろうと読んでいたのだ。トランプが再選できなかったので、はじめて自分で動かざるを得なくなったのである。

トランプや共和党の政治家は、トランプが大統領であれば、このような事態は絶対、起きなかったという。それは、事実であろう。なぜなら、プーチンではなくトランプがプーチンの子分として、その仕事を行ったからである。トランプがウクライナの大統領に「バイデンのスキャンダルをでっちあげないと、軍事支援をしないぞ」と恐喝したのか、当時はまったく不思議に思っていたのだが、徐々にそれらを結びつける糸が見えてきた。トランプそして、トランプ支持者はプーチンの手先として、大いに糾弾されることが必要であろう。こいつらは、間違いなくウクライナ人の敵であり、平和を願う人類の敵である。

原発の再稼働を主張する愚 [グローバルな問題]

現在(2022.03.04,10:52)、ロシア軍がウクライナの原発を総攻撃している(https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-03-22/index.html)。Zaporizhzhia原発である(すいません!カタカナ化できません)。ロシア軍は戦争の起動時にチェルノブイリ原発をおさえた。なぜ、ロシア軍は原発をおさえたり、原発を攻撃したりするかはよく分からない。いや、原発をおさえたのは原爆用の燃料が欲しいからであろうが、原発を攻撃することのメリットはあるのか。

もし、この原発が爆破したら、チェルノブイリの10倍ほどの被害が生じるらしい。いやはや、原発の平和利用とかいっても、ロシアみたいな国が存在すると、それは戦争しかけられると、最大の自爆装置になることが分かった。まあ、実際、爆発したらロシアにも相当被害が生じるから、流石にそこまでは攻撃しないだろうが、ウクライナの人からすれば「やめてくれえ」と叫びたくなる気持ちになるだろう。

さて、今回のロシアの戦争で分かったのは、プーチン大統領の下では、北方領土は1平米も返してもらえないし、そもそもそんな交渉もできる国ではなかったということだ。というか、逆に油断していると北海道ぐらい平気で攻めてくるのではないか。そして、そのとき、防御上の最大の弱点となるのが、泊原発であろう。泊原発、不幸なことに西側に立地しているから、爆発したら北海道の大半が不毛の地になるだろう。泊原発に関しては、ロシアは爆発しても痛くもかゆくもないので、ウクライナの原発を平気で攻撃できるのだから、するだろうな。

プーチンの蛮行を知るにつけ、その手下であるトランプはともかくとして、安倍元首相のアホさ加減にはあきれかえる。北方領土をプーチン相手に返却交渉なぞできるわけないのに、そのようなことを期待させるような発言をして、また、今回もまるで火事場の泥棒のように、核装備が必要だ!みたいな発言をしている。そして、松井市長までもが、今こそ原発再稼働をとか主張している。アホか。原発は戦時には、まさに防御上の最大の弱点、相手からすると攻撃対象になることが、現状をみても分からないのか。ロシアの隣国であるという地政学的な不利を考えれば、原発、即刻、なくした方がいい。

いや、原発が経済的な問題ではなく、原爆をつくれる燃料を確保するために設置していることぐらい分かっている。しかし、建前とはいえ平和憲法下の日本では、もう原発とかを持つみたいな妄想は捨てた方がいい。

ロシアが核攻撃をするかもみたいな含みのある発言をした時、日本は攻撃される可能性あるのか、と思ったが、核がないところには核攻撃しないだろう。核爆弾、高すぎるので、報復される可能性があるところを先手でたたくと思われるのである。今ほど、核がない日本でよかったと思ったことはない。あと原爆さえなければ、攻撃対象はさらに減らせるので、国防もアップするかと思われる。

もし、この原発が爆破したら、チェルノブイリの10倍ほどの被害が生じるらしい。いやはや、原発の平和利用とかいっても、ロシアみたいな国が存在すると、それは戦争しかけられると、最大の自爆装置になることが分かった。まあ、実際、爆発したらロシアにも相当被害が生じるから、流石にそこまでは攻撃しないだろうが、ウクライナの人からすれば「やめてくれえ」と叫びたくなる気持ちになるだろう。

さて、今回のロシアの戦争で分かったのは、プーチン大統領の下では、北方領土は1平米も返してもらえないし、そもそもそんな交渉もできる国ではなかったということだ。というか、逆に油断していると北海道ぐらい平気で攻めてくるのではないか。そして、そのとき、防御上の最大の弱点となるのが、泊原発であろう。泊原発、不幸なことに西側に立地しているから、爆発したら北海道の大半が不毛の地になるだろう。泊原発に関しては、ロシアは爆発しても痛くもかゆくもないので、ウクライナの原発を平気で攻撃できるのだから、するだろうな。

プーチンの蛮行を知るにつけ、その手下であるトランプはともかくとして、安倍元首相のアホさ加減にはあきれかえる。北方領土をプーチン相手に返却交渉なぞできるわけないのに、そのようなことを期待させるような発言をして、また、今回もまるで火事場の泥棒のように、核装備が必要だ!みたいな発言をしている。そして、松井市長までもが、今こそ原発再稼働をとか主張している。アホか。原発は戦時には、まさに防御上の最大の弱点、相手からすると攻撃対象になることが、現状をみても分からないのか。ロシアの隣国であるという地政学的な不利を考えれば、原発、即刻、なくした方がいい。

いや、原発が経済的な問題ではなく、原爆をつくれる燃料を確保するために設置していることぐらい分かっている。しかし、建前とはいえ平和憲法下の日本では、もう原発とかを持つみたいな妄想は捨てた方がいい。

ロシアが核攻撃をするかもみたいな含みのある発言をした時、日本は攻撃される可能性あるのか、と思ったが、核がないところには核攻撃しないだろう。核爆弾、高すぎるので、報復される可能性があるところを先手でたたくと思われるのである。今ほど、核がない日本でよかったと思ったことはない。あと原爆さえなければ、攻撃対象はさらに減らせるので、国防もアップするかと思われる。